OZG-UmsetzungHeilige Kuh schlachten

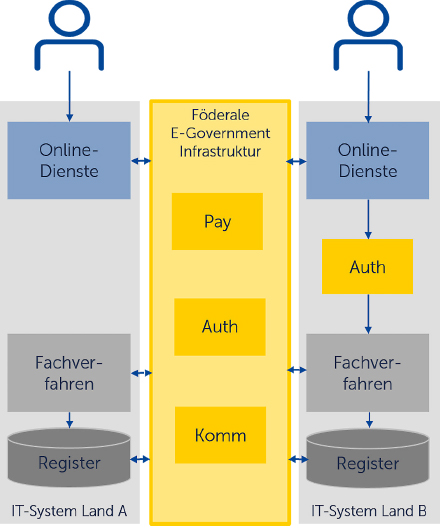

Plattformansatz: Zentrale Basisdienste werden bereitgestellt.

(Bildquelle: N3GZ)

Wenn es eines Sinnbildes bedurft hätte, wie wenig erfolgreich das „alte“ Onlinezugangsgesetz war, dann war es die Wohngeldreform Anfang des Jahres: ein Menetekel der Digitalisierung. Sie hat gezeigt, wo wir in Deutschland bei der Modernisierung von Staat und Verwaltung stehen, nämlich irgendwo im Nirgendwo. Kaum eine Kommune war auf die neuen gesetzlichen Vorgaben vorbereitet. Es fehlte an allem: Geld, Personal, Organisation und digitalen Verfahren. Deutlicher hätte es kaum kommen können. Die Digitalisierung der Verwaltung hat ein Föderalismusproblem. Wohngeld ist eine Bundesleistung und hätte zentral abgewickelt werden können und sollen.

Es zeigt sich immer deutlicher, dass der Föderalismus im Verwaltungsbereich ebenso wie im Bildungsbereich ein echter Hemmschuh ist. Viel zu lange wurde an einer Governance festgehalten, die auf föderale Befindlichkeiten und das Wohlwollen von Landesfürsten und Landesparlamenten setzt, die zwischen Besitzstandswahrung und Kooperation schwanken. Das Nachfolgegesetz, das OZG 2.0, setzt diese Flickschusterei fort. So wird die Verwaltungsdigitalisierung nie gelingen, meinen viele und prophezeien bereits das Scheitern des Prinzips Einer für Alle (EfA), des Single Digital Gateway und der Registermodernisierung. Ist die deutsche Verwaltungsdigitalisierung völlig falsch konzipiert?

Radikaler Neuanfang statt Weiter so

Für einen radikalen Neuanfang plädiert zumindest das Nachwuchsnetzwerk N3GZ, die „Jugendorganisation“ des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums (NEGZ). Es vereint mehrere hundert junge Rechts-, Verwaltungs- und Sozialwissenschaftler sowie Akteurinnen und Akteure aus Ministerien, Spitzenverbänden und der Wirtschaft. Der digitale Nachwuchs, der sich noch lange mit den Erfolgen und Misserfolgen der Verwaltungsdigitalisierung beschäftigen wird. „Uns geht es um den interdisziplinären Austausch, die Vermittlung und den Zugang zu Wissen und Informationen“, sagt Marvin Baldauf, einer der Sprecher des Netzwerks. „Wir sind ein selbst-organisiertes Netzwerk, in dem auch mal kontrovers und undiplomatisch diskutiert werden kann.“

Auf der Kongressmesse Smart Country Convention im vergangenen November hatte das N3GZ-Netzwerk einen Workshop veranstaltet und ging mit dem „alten“ Onlinezugangsgesetz ins Gericht. Dessen Scheitern war zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar, und dennoch bemühte sich insbesondere das Bundesinnenministerium um einen Spin und stellte die Etappenziele als große Erfolge dar. Als dann im Februar dieses Jahres ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt wurde, nahmen Verbände und Organisationen vielfältig und kritisch Stellung. Ihre Einwände finden sich in dem am 24. Mai 2023 vom Bundeskabinett beschlossen Folgegesetz jedoch kaum wieder. Immerhin: Ein zentrales Nutzerkonto in Form der BundID ist nun gesetzt, das Schriftformerfordernis weitgehend passé und Once Only taucht als Zielvorstellung auf.

Die Vorstellungen des N3GZ-Netzwerks gehen allerdings in eine ganz andere Richtung. Die jungen Digitalisierer sprechen sich für einen konsequenten Plattformansatz aus. „Wir haben bereits auf der Smart Country Convention ganz intensiv den Government-as-a-Platform-Ansatz diskutiert, die verbindliche Umsetzung einheitlicher Schnittstellenstandards“, sagt Frederick R. Heinz, Initiator des Workshops. „Und wir sind in dem Zusammenhang auch nochmal in die Föderalismusdebatte eingestiegen.“

Staats-IT besser orchestrieren

Government as a Platform bedeutet, dass eine zentrale staatliche Stelle verbindliche Infrastruktur-Basisdienste anbietet – eine Art Middleware zwischen dem Front End des Online-Zugangs und den unterschiedlichen Fachverfahren im Back End der Verwaltungen. Eine solche zentrale IT-Infrastruktur ermöglicht die medienbruchfreie Abwicklung von Verwaltungsdienstleistungen über Länder- und IT-Systemgrenzen hinweg. Statt 575 Online-Zugänge für die Verwaltungsservices von Bund, Ländern und Kommunen zu entwickeln und flächendeckend in allen Kommunen auszurollen, sieht die Plattform-Infrastruktur lediglich zentrale Basisdienste wie Identifikation, Kommunikation und Payment vor. Der Rest bleibt dezentral. „Unser Anspruch müssen medienbruchfreie Lösungen sein, die länderübergreifend interoperabel und anschlussfähig sind“, sagt Marvin Baldauf, „genau deswegen müssen wir die IT-Architektur zum Plattformansatz weiterentwickeln.“

Der Clou: Die notwendigen zentralen Elemente sind bereits vorhanden. Mit der BundID gibt es eine einheitliche Identifikations- und Zustellmöglichkeit, mit ePayBL eine Bezahlschnittstelle und mit FIT-Connect einen standardisierten Kommunikationsdienst. „Ein wichtiger Teil des Konzepts besteht darin, dass die einzelnen Online-Dienste und Fachverfahren dezentral bleiben“, sagt Peter Kuhn, der für das N3GZ-Netzwerk eine Kurzstudie zur Nutzung der Potenziale von Plattformstrukturen und -prinzipien in der deutschen Verwaltungsdigitalisierung verfasst hat (hier geht es zum Interview). „Bei der OZG-Umsetzung ist problematisch, dass versucht wird, die Online-Dienste zu zentralisieren und Einheitlichkeit zu schaffen, ohne aber eine einheitliche Infrastruktur zu haben.“

Ganz so neu ist der Gedanke nicht. In der Studie wird auf Länder wie Großbritannien, Estland und Italien verwiesen, wo man gute Erfahrungen mit einer gemeinsamen Infrastruktur gemacht hat. In Deutschland spricht sich seit Jahren der Nationale Normenkontrollrat (NKR) für eine bessere Orchestrierung der Staats-IT aus und forderte unlängst eine Trendumkehr beim OZG-Änderungsgesetz. „Das Einer-für-Alle-Prinzip hat sich in Bezug auf die Erstellung von Software-Produkten weder als erfolgreich, noch als nachhaltig erwiesen. Statt auf EfA-Software muss das Augenmerk auf EfA-Standards und EfA-Basiskomponenten gelenkt werden, um föderal verteilte IT-Systeme und Software-Produkte interoperabel zu machen und einen innovationsförderlichen Wettbewerb im Bereich öffentlicher IT abzusichern“, heißt es in einem Positionspapier. Und auch innerhalb der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) und des IT-Planungsrats ist der Plattformansatz nicht unbekannt. Schon 2019 wurde in einem FITKO-Papier der Gedanke einer Plattform-Infrastruktur diskutiert, aus dem letztlich der Routing- und Zustelldienst FIT-Connect hervorgegangen ist, der seit Januar 2023 als API-Schnittelle ein offizielles Produkt des IT-Planungsrats ist.

Es braucht eine Grundgesetzänderung

Wenn nun die notwendigen Komponenten vorhanden sind und die Vorteile auf der Hand liegen, stellt sich die Frage, warum der Plattformansatz nicht längst Realität geworden ist. Warum wird an der umständlichen föderalen Zusammenarbeit im Rahmen des EfA-Prinzips festgehalten, das so viele Fragen offen lässt – nicht zuletzt die Frage der Finanzierung im föderalen Zusammenspiel? Die Antwort hat nicht nur mit der falschen Fokussierung des OZG auf den Online-Zugang und den bereits aufgewendeten enormen finanziellen Mitteln zu tun. Vielmehr scheuen die Verantwortlichen vor allem die Konsequenzen des Plattformansatzes: Es müsste eine Grundgesetzänderung herbeigeführt werden.

„Sehr viele Probleme der Verwaltungsdigitalisierung – die Langsamkeit, die scheinbar unlösbaren Hürden und hohen Kosten der aktuellen föderalen Zusammenarbeit und die Fokussierung auf Dienste statt auf Infrastruktur – resultieren aus dem Versuch der Umschiffung dieser Grundgesetzänderung“, sagt Inga Karrer, die an einem Impulspapier des NEGZ mitgewirkt hat. Zusammen mit Moritz Ahlers hat sie die rechtlichen Voraussetzungen für einen Plattformansatz in der deutschen Verwaltung untersucht. Zwar gibt es den Artikel 91c des Grundgesetzes und E-Government-Gesetze von Bund und Ländern. Die beiden Autoren kommen aber zu dem Schluss, dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern eine gemeinsame und verbindliche Plattform-Infrastruktur nicht zulässt.

„Bei einer Simultangesetzgebung würden Bund und Länder das E-Government-Gesetz des Bundes und die entsprechenden 16 Gesetze der Länder aufeinander abstimmen und angleichen. Auch auf diese Weise lässt sich im Föderalismus Einheitlichkeit herstellen“, meint Moritz Ahlers, der seit Juni als Jurist bei der FITKO beschäftigt ist. „Praktisch findet im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung gegenwärtig aber keine konsequente Simultangesetzgebung statt. Die Kompetenz des Bundes zur unabhängigen Vorgabe verbindlicher Basisdienste ist aktuell auf die Bundesverwaltung und den Vollzug der Bundesgesetze durch die Länder beschränkt.“ Will man dem Bund, dem IT-Planungsrat oder einer sonstigen Stelle mit dem beschriebenen Plattformansatz die zentrale Vorgabe einer verbindlichen Nutzung einheitlicher Basisdienste für sämtliche Verwaltungsebenen ermöglichen, müsste man, so Ahlers, zunächst die Kompetenzordnung des Grundgesetzes entsprechend anpassen.

Innovationsfähigkeit erhalten

Wäre das überhaupt vorstellbar, läge eine Grundgesetzänderung oder „Digitalverfassung“ – für die sich im Übrigen auch der AKDB-Vorstandsvorsitzende Rudolf Schleyer im Juniheft von Kommune21 ausgesprochen hat – zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Bereich des Möglichen? Danach sieht es nicht aus. Im OZG-Änderungsgesetz wurde der EfA-Ansatz bestätigt und konsolidiert. Ob EfA-Leistungen ohne einheitliche Schnittstellenstandards indes eine gute Form der übergreifenden Zusammenarbeit sind, wird vom Plattformansatz infrage gestellt.

Auf einen weiteren Aspekt macht Inga Karrer aufmerksam: „Ein Plattformansatz erhält die Innovationsfähigkeit im föderalen System. Denn man gewinnt Zentralität an den Stellen, die von allen gebraucht werden und nicht ständigen Anpassungen von Fachgesetzgebungen unterliegen. Und man überlässt die tatsächlichen Dienste auf Basis dieser Komponenten den Behörden und ihren Usern – so können fachgesetzliche Änderungen, landesspezifische Verordnungen und Nutzer-Feedback schnell eingearbeitet werden. Das ist sinnvolle Subsidiarität im digitalen Raum.“ Einen Versuch wäre es wert.

Download des NEGZ-Impulspapiers „Rechtliche Wege hin zum föderalen Plattform-Ökosystem“

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Schleswig-Holstein: Konsequent digital

[28.01.2026] Von Anlagengenehmigung bis zum Wohngeld: Schleswig-Holstein setzt den Roll-out von Onlinediensten und die Digitalisierung der Verwaltung weiter konsequent um. Ein landeseigenes Digitalisierungs-Dashboard soll die Fortschritte künftig visualisieren. mehr...

OZG-Leistungen: Schub für die digitale Verwaltung

[26.01.2026] Der Bund sowie Bayern und Hessen als Pilotländer erproben einen neuen Weg, um digitale Verwaltungsdienste überall anbieten zu können. Dabei finanziert der Bund Roll-in-Teams für die Kommunen, während sich die Länder verpflichten, bis Ende 2026 fünf Online-Dienste landesweit einzuführen. Das Verfahren soll auf andere Länder übertragen werden. mehr...

Deutscher Städtetag: Lüneburgs OB ist neue Vizepräsidentin

[26.01.2026] Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch ist die neue Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages. Sie folgt auf Katja Dörner, die im Herbst 2025 nicht erneut zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde und somit auch aus dem Präsidium des DST ausgeschieden ist. mehr...

Potsdam: Neuer Digitalisierungsrat

[19.01.2026] In Potsdam hat sich der zweite Digitalisierungsrat der Stadt konstituiert. Er soll in den kommenden drei Jahren den digitalen Wandel der brandenburgischen Landeshauptstadt begleiten und bringt dafür Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. mehr...

Saarland: Dritte Auflage des E-Government-Pakts

[08.01.2026] Das Saarland und die Kommunen haben die dritte Auflage ihres E-Government-Pakts unterzeichnet. Das Land wird demnach die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und beim Ausbau digitaler Angebote unterstützen. Ein gemeinsames IT-Steuerungsgremium wird die vereinbarten Maßnahmen begleiten. mehr...

GovTech Kommunal: Kommunen digital handlungsfähig machen

[18.12.2025] Die Initiative GovTech Deutschland hat ihr Angebot um den Verein GovTech Kommunal erweitert. Es soll damit eine bundesweite Einheit geschaffen werden, welche die kommunale Digitalisierung systematisch bündelt und konsequent an den Bedarfen der Städte, Gemeinden und Landkreise ausrichtet. Die Mitgliedschaft steht mit gestaffeltem Beitragsmodell allen Kommunen offen. mehr...

Hanau: Stadtweite IT neu ausgerichtet

[18.12.2025] Hanau hat sich das Ziel gesteckt, bis 2030 die Digitalisierung der gesamten „Unternehmung Stadt“ abzuschließen. Dazu werden Entscheidungs-, Verantwortungs- und Budgetstrukturen künftig an einer Stelle gebündelt, zudem soll die Stelle des CDO geschaffen werden. mehr...

Deutscher Landkreistag: Kommunen in Modernisierungsagenda einbinden

[11.12.2025] Die von Bund und Ländern vereinbarte föderale Modernisierungsagenda bewertet der Deutsche Landkreistag (DLT) als positiv. Damit Bürger, Unternehmen und Kommunen jedoch tatsächlich entlastet werden, ist ein enger Schulterschluss mit Landkreisen, Städten und Gemeinden bei der Umsetzung erforderlich. mehr...

Sachsen-Anhalt: Zentrale Serviceagentur für Kommunen

[08.12.2025] Eine Machbarkeitsstudie aus Sachsen-Anhalt zeigt, dass eine zentrale Serviceagentur für Kommunen Verwaltungsabläufe beschleunigen und verbessern kann. Digitalministerin Lydia Hüskens kündigte an, dass ab 2026 sukzessive eine Unterstützungseinheit für Kommunen umgesetzt werden soll. mehr...

IT-Planungsrat: Kommunalbeirat NOOTS

[08.12.2025] Das Kommunalgremium des IT-Planungsrats übernimmt im Zuge der Neuaufstellung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) zusätzlich die Rolle des Kommunalbeirats NOOTS. Es hat dabei keine Entscheidungsbefugnis, sondern erfüllt eine Resonanz- und Feedbackfunktion. mehr...

4. Digitalministerkonferenz: Bessere Zusammenarbeit aller Ebenen

[27.11.2025] Bei der 4. Digitalministerkonferenz in Berlin setzte Niedersachsens Digitalministerin Daniela Behrens den Schwerpunkt auf föderale Zusammenarbeit: Sie forderte eine engere, effektivere Zusammenarbeit aller föderaler Ebenen und den Zugang zu Services des ITZBund auch für Länder und Kommunen. mehr...

Oldenburg: Mit neuem Amt in die digitale Zukunft

[27.11.2025] Alle Aufgaben rund um digitale Verwaltungsprozesse und die IT-Infrastruktur bündelt die Stadt Oldenburg ab Anfang kommenden Jahres in einem eigenen Amt für digitale Transformation. Das soll Abstimmungsaufwände reduzieren, Prozesse beschleunigen und dauerhaft zu innovativen, bürgernahen Angeboten beitragen. mehr...

Föderale Modernisierungsagenda: Jetzt muss gehandelt werden

[27.11.2025] Der Nationale Normenkontrollrat mahnt die in der Föderalen Modernisierungsagenda vorgesehene bessere Aufgabenbündelung mit Nachdruck an. Die Ministerien müssten dieses Projekt konsequent weiterverfolgen, um Effizienz und Entlastung der Kommunen zu sichern. mehr...

Vitako: 20 Jahre Austausch und Innovation

[11.11.2025] Seit zwei Jahrzehnten vertritt Vitako die Interessen der kommunalen IT-Dienstleister. Bei der Jubiläumsfeier würdigte Digitalminister Karsten Wildberger in klaren Worten die Rolle der Kommunen als Ausgangspunkt digitaler Verwaltung und rief zu enger Zusammenarbeit mit Bund und Ländern auf. mehr...

Hamburg: Annika Busse ist die neue CIO

[11.11.2025] Annika Busse ist die neue CIO der Freien und Hansestadt Hamburg. Die bisherige stellvertretende Hamburg-CIO hat zum 1. November die Nachfolge von Jörn Riedel angetreten, der nach langjährigem Wirken in den Ruhestand verabschiedet wurde. mehr...