REPORTGDI jetzt aufbauen

Moderne Verwaltungen können auf Geo-Informationssysteme eigentlich nicht mehr verzichten. So vielfältig sind die Einsatzbereiche und der praktische Nutzen von Geodaten, dass der Deutsche Landkreistag zu der Erkenntnis gekommen ist: Echtes E-Government in den Kommunen ist ohne ein Geo-Informationssystem nicht vorstellbar. Um die Bedeutung des Themas zu würdigen, hat der kommunale Spitzenverband jetzt das Positionspapier „Geodaten sinnvoll nutzen“ veröffentlicht. Darin wird die Bedeutung des Aufbaus von Geodaten-Infrastrukturen (GDI) als Teil einer umfassenden E-Government-Strategie der Landkreise hervorgehoben.

GDI: Vernetzte Geodaten

Unter einer Geodaten-Infrastruktur versteht man ein komplexes Netzwerk zum Austausch von Geodaten, in dem Geodaten-Hersteller, Dienstleister im Bereich Geo-Information sowie Geodaten-Nutzer miteinander verknüpft sind. Mit einer GDI soll ein fach- und systemübergreifender Zugang zu allen verfügbaren Geodaten sowie ein interoperabler, internetbasierter Metadatenaustausch sichergestellt werden. Basis dafür sind Standards und Normen der internationalen Standardisierungsorganisation ISO und des Open Geospatial Consortium (OGC).

Der Zugang zu den Geo-Informationen wird über Geoportale im Internet gewährleistet. Technisch liegt ihnen das Konzept einer dienstebasierten Architektur (Service Oriented Architecture – SOA) mit einem komponentenorientierten Aufbau zugrunde. Dezentral vorliegende Geodaten werden mittels Geodaten-Diensten und anderen Web Services über Internet oder Intranet zur Verfügung gestellt.

Nutzen einer GDI

Zum Nutzen kommunaler Geodaten-Infrastrukturen heißt es in dem Papier des Landkreistags, dass nicht nur eine größere Bürgernähe und Serviceorientierung der Verwaltung erreicht werden könne. Konstatiert wird auch, wie wichtig es für die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung ist, wenn aktuelle Planungsdaten verfügbar sind, auf deren Basis räumliche Analysen unter Einbeziehung von Datenbeständen unterschiedlichster Fachverwaltungen möglich sind. Zudem werde die Effizienz der Verwaltungen erhöht, weil die Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet werden, Anfragen besser beantworten können und doppelte Datenhaltungen vermieden werden. Und: Die interkommunale Zusammenarbeit mit den Gemeinden durch gemeinsame Optimierung der Geschäftsprozesse werde verbessert, Synergieeffekte könnten durch eine kreisweit homogene Software- und Datenstruktur realisiert werden.

Der Landkreistag weist auch darauf hin, dass der Aufbau einer kommunalen Geodaten-Infrastruktur kein Selbstzweck ist. Sowohl nationale wie internationale rechtliche Anforderungen verpflichten die Anbieter von Geodaten, diese über das Internet bereitzustellen. Das betreffe auch die Landkreise.

EU-Richtlinie INSPIRE

Tatsächlich soll eine einheitliche Geodaten-Infrastruktur künftig nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf nationaler und europäischer Ebene zur Verfügung stehen. In der Europäischen Union wurde bereits im Jahr 2001 die Initiative INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) gestartet. Deren Ziel ist es, den interoperablen Austausch von Geodaten über die Grenzen der EU-Mitgliedsstaaten hinweg zu ermöglichen. Im Mai 2007 trat die INSPIRE-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer gesamteuropäischen Geodaten-Infrastruktur in Kraft (2007/2/EG). Darin werden verbindliche Vorgaben für den Auf- und Ausbau von Geodaten-Infrastrukturen im Bereich der öffentlichen Verwaltung in Europa gemacht. Sämtliche Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, der Europäischen Union stufenweise umweltrelevante Geobasisdaten sowie Geofachdaten interoperabel zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2019 soll die Richtlinie komplett umgesetzt sein.

Initiative GDI-DE

In Deutschland werden die dazu notwendigen organisatorischen Festlegungen im Rahmen der Initiative Geodaten-Infrastruktur Deutschland (GDI-DE) getroffen. Den Aufbau einer nationalen GDI haben Bund und Länder im Jahr 2003 beschlossen. Ziel ist es, über die Vorgaben der INSPIRE-Richtlinie hinausgehend, eine fach- und behördenübergreifende Vernetzung von Geodaten in der Bundesrepublik zu erreichen: Geodaten sollen zukünftig verstärkt bei Entscheidungsprozessen in der Politik und in allen Bereichen und auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, aber auch in Wirtschaft und Wissenschaft zum Einsatz kommen. Den Bürgern sollen ebenfalls raumbezogene Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das Vorhaben wird von einem Lenkungsgremium GDI-DE gesteuert, in dem Vertreter des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände sowie der Geo-Informationswirtschaft sitzen. Für die fachliche Koordinierung ist das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie zuständig.

Die INSPIRE-Richtlinie wurde inzwischen fristgerecht in nationales Recht umgesetzt. Das deutsche Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG) wurde am 10. Februar 2009 beschlossen und wird derzeit in die Gesetzgebungen der Bundesländer integriert. Entsprechend den Vorgaben von INSPIRE, GDI-DE und noch zu verabschiedenden Landesgeodatenzugangsgesetzen arbeiten alle Länder bereits an der Vernetzung von Geo-Informationen. Einer der Vorreiter ist Rheinland-Pfalz.

GDI in Bundesländern

Die Ziele der Geodaten-Infrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP) wurden 2005 per Ministerratsbeschluss festgelegt. Neben dem Aufbau und der Implementierung eines Geoportals mit Visualisierungsfunktionen sollen die dezentral vorgehaltenen Geodatenbestände landesweit erschlossen und vernetzt werden. Herzstück der GDI-RP ist das GeoPortal.rlp, das auf quelloffener Software basiert. Konzeption und Funktionsweise des GeoPortal.rlp wurden im vergangenen Jahr vom Open Geospatial Consortium als Paradebeispiel für den Aufbau einer Geodaten-Infrastruktur bezeichnet. Anfang Juli 2009 wurde ein „Kommunaler Server für die Geodaten-Infrastruktur des Landes“ freigeschaltet. Rheinland-pfälzische Kommunen können über diese neue Plattform ihre digitalen Geofachdaten und Satzungen mit Raumbezug wie beispielsweise Flächennutzungs-, Bebauungs- oder Grünflächenpläne im Internet zur Verfügung stellen. Nach Angaben des Innenministeriums Rheinland-Pfalz entstehen für die einzelnen Kommunen dabei keine technischen Aufwände, vorausgesetzt die Geofachdaten mit zugehörigen Metadaten liegen bereits in digitaler Form vor oder werden entsprechend aufbereitet.

Noch in der Planungsphase befindet sich die Geodaten-Infrastruktur Baden-Württemberg. Die GDI-BW wird dabei als eigenständige Geodaten-Infrastruktur und zugleich als Bestandteil der GDI-DE und der europäischen Geodaten-Infrastruktur entwickelt. Entstehen soll eine gemeinschaftliche Geodaten-Infrastruktur des Landes, des kommunalen Bereiches und der Wirtschaft. Im Südwesten werden drei Basisprojekte verfolgt: Entwicklung einer Gesamtkonzeption GDI-BW, Einrichtung des Geoportals Baden-Württemberg und der Aufbau eines Metadatenkatalogs GDI-BW. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren für die technische Realisierung von Geoportal und Metadatenkatalog. 2010 soll dann die bestehende Informationsseite unter www.geoportal-bw.de abgelöst werden.

Aufbau kommunaler GDI

Auch auf kommunaler Ebene gibt es zahlreiche Projekte zum Aufbau einer GDI. So hat die nordrhein-westfälische Stadt Solingen im Februar 2009 das Unternehmen Intergraph mit der Modernisierung der geobasierten IT beauftragt. Das bestehende GeoPortal Solingen wird renoviert, gleichzeitig sollen damit die Richtlinien der GDI-DE und des Landes Nordrhein-Westfalen zum Aufbau und Betrieb von Geodaten-Infrastrukturen umgesetzt werden.

Die Stadt Ulm hat mehrere Alternativen zum Aufbau einer Geodaten-Infrastruktur evaluiert und sich schließlich für das Räumliche Informations- und Planungssystem Baden-Württemberg (RIPS) entschieden. Die Lösung zum Aufbau einer GDI wird den Kommunen vom Umweltministerium des Landes lizenzkostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Implementierung der Ulmer GDI erfolgt im Rahmen einer Public Private Partnership mit der Firma Spatial Business Integration. Die geplanten Anwendungen sollen GDI-BW- und damit GDI-DE- und INSPIRE-kompatibel sowie konform zu den Normen des Open Geospatial Consortium (OGC) sein.

Der Grundstein für eine Geodaten-Infrastruktur wurde auch in Mittelsachsen gelegt. Der Kreis setzt übergreifend auf ein Geodaten-Management mit der Lösung POLYGIS der Firmen IAC und SWBB. Daneben ist die webbasierte Auskunftslösung POLYMAP flächendeckend im Einsatz. Damit werden nahezu alle Geodaten der Verwaltung sowie über OGC-Dienste angebundene Fremddaten ämterübergreifend für alle relevanten Fachbereiche im Browser zur Verfügung gestellt.

Empfehlungen des Landkreistags

Längst sind jedoch nicht alle Kommunen in das Thema GDI eingestiegen. Der Deutsche Landkreistag empfiehlt seinen Mitgliedern, jetzt mit dem Aufbau kommunaler Geodaten-Infrastrukturen zu beginnen. Im Positionspapier „Geodaten sinnvoll nutzen“ heißt es, die Landkreise sollten handeln, bevor die kreisangehörigen Gemeinden eigene Lösungen aufbauen und damit die Möglichkeit einer gemeinsamen Landkreis-Lösung schwindet.

Der nordrhein-westfälische Kreis Warendorf ist dieser Empfehlung des Landkreistags bereits vorauseilend gefolgt. Ende März 2009 wurden die Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Geodaten-Infrastruktur gelegt. Der Kreis hat hierzu mit den kreisangehörigen Gemeinden einen Vertrag geschlossen, auf dessen Grundlage kommunale Geodaten über ein zentrales Portal bereitgestellt werden.

Positionspapier „Geodaten sinnvoll nutzen“ (PDF, 684 KB)

http://inspire.jrc.ec.europa.eu

http://www.gdi-de.org

Kreis Calw: Neues Geoportal mit Terratwin

[29.01.2026] Um komplexe Daten transparent und einfach zugänglich zu machen, hat das Landratsamt Calw sein Geo-Informationssystem (GIS) auf die Plattform Terratwin umgestellt. Die Lösung des gleichnamigen Anbieters ist auf allen Endgeräten und somit auch mobil nutzbar. mehr...

Wiesbaden: Digitaler Zwilling mit Baustellenüberblick

[13.01.2026] Wiesbaden hat den Digitalen Zwilling der Stadt um den Baustellenmelder ergänzt. Somit erhalten die Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen rund um aktuelle und geplante Baustellen über eine zentrale Plattform. mehr...

Braunschweig: Warum heißt die Straße so?

[12.01.2026] Das Geoportal der Stadt Braunschweig bietet einen neuen Service. Neben Daten zu Schulradwegen, Starkregenfolgen, Stadtbäumen und weiteren Themen liefert es nun Hintergründe zu Straßennamen. Per QR-Code am Straßenschild sollen diese in Zukunft auch direkt vor Ort abrufbar sein. mehr...

Darmstadt 3D: Grundgerüst für Urbanen Zwilling

[16.12.2025] Von Darmstadt gibt es jetzt ein maßstabsgetreues dreidimensionales Modell mit hoher Detailtiefe. In der browserbasierten Anwendung lassen sich beispielsweise Entfernungen und Flächen messen, Schattenwürfe simulieren oder Sichtbarkeiten analysieren. Perspektivisch bildet sie das Grundgerüst für einen Urbanen Digitalen Zwilling. mehr...

Karlsruhe: Digitaler Klimazwilling

[02.12.2025] In Karlsruhe soll die Klimafolgenanpassung messbar, vorausschauend und smart gestaltet werden. Mit diesem Ziel baut die Stadt im Projekt Sensor City einen Digitalen Klimazwilling auf, der Geodaten und die Messwerte von Internet-of-Things-Sensoren nutzt. mehr...

Ruderatshofen: Drohnenvermessung für Hochwasserschutz

[27.11.2025] Ruderatshofen will besser auf Starkregenereignisse und Überflutungen vorbereitet sein. Damit geeignete Schutzmaßnahmen erkannt werden können, hat GIS-Anbieter RIWA ein 3D-Geländemodell vom Gemeindegebiet und den umliegenden Flächen erstellt. Dank Drohnentechnologie konnten 19 Hektar Land innerhalb eines Tages erfasst werden. mehr...

Esri Konferenz 2025: GIS eröffnen neue Perspektiven

[21.11.2025] Dass Geo-Informationssysteme die Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Zukunft sind, soll auf der diesjährigen Esri Konferenz (26. bis 27. November 2025, Bonn) in über 100 Fachvorträgen, Live-Demos und Tech-Sessions demonstriert werden. Im Fokus stehen neueste Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, GeoAI, Digital Twins, Earth Intelligence und Enterprise IT. mehr...

Interview: Das Gold der Kommunen

[12.11.2025] Das Unternehmen RIWA, Spezialist für Geoinformationen, war auf der Messe Kommunale mit dem neuen Slogan „Daten gestalten Zukunft“ vertreten. Im Gespräch mit Kommune21 erklärte Geschäftsführer Reinhard Kofler, warum Daten das wichtigste Gut der Kommunen sind und wie aus ihnen konkrete Mehrwerte entstehen. mehr...

Wuppertal: Startschuss für DigiTal Zwilling

[28.10.2025] Die erste Ausbaustufe des DigiTal Zwilling Wuppertal ist online. Er umfasst unter anderem ein neues Geoportal, mit dem sich Daten im 3D-Raum visualisieren lassen und hilft dabei, Maßnahmen der Stadtplanung nachhaltiger umzusetzen und Zukunftsszenarien zu vergleichen. mehr...

Intergeo: Lösungen für eine Branche im Wandel

[07.10.2025] Heute startet in Frankfurt die Intergeo 2025 – das weltweit führende Event für Geodäsie, Geo-Information und Landmanagement. Im Mittelpunkt stehen Künstliche Intelligenz, Digitale Zwillinge und Reality Capturing als Zukunftstreiber einer Branche im Wandel. mehr...

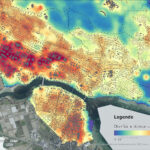

Geodatenmanagement: Mit Daten klimaresilient werden

[17.09.2025] In vielen deutschen Städten ist die sommerliche Hitzebelastung aufgrund des Klimawandels merklich angestiegen. Die Stadtplanung ist gefordert, Antworten darauf zu finden und gezielte Klimaanpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Dabei können Geodaten helfen. mehr...

BürgerGIS: Wie Maps, aber für Hanau

[02.09.2025] In Hanau ist das neue digitale Geoportal BürgerGIS online gegangen. Es bietet der Öffentlichkeit zahlreiche interaktive Funktionen für individuelle Auswertungen und ist auch die Basis für künftige Bürgerbeteiligungen. mehr...

Magdeburg: Modell für Sachsen-Anhalt

[29.08.2025] Ein Digitaler Zwilling soll Magdeburgs Stadtplanung effizient und nachhaltig gestalten. Die Landeshauptstadt setzt dafür eine cloudbasierte Software ein, welche die Stadt Halle (Saale) entwickelt hat. Damit leisten beide Kommunen Pionierarbeit für Sachsen-Anhalt. mehr...

Onlinepräsentation: Das steckt im Klimaatlas BW

[22.08.2025] Welche Möglichkeiten der Klimaatlas BW bietet und wie er bei der Klimaanpassung unterstützen kann, will das Kompetenzzentrum Klimawandel der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am 18. September in einer Onlineveranstaltung zeigen. mehr...

Mannheim: Digital durch den Wald

[22.08.2025] Im Geoportal Mannheim finden Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt ein neues digitales Freizeitangebot vor. Ein Audioguide und eine digitale Karte führen durch das beliebte Naherholungsgebiet des städtischen Käfertaler Walds. mehr...