Künstliche IntelligenzDer Bot arbeitet mit

Software-Roboter kann Arbeit abnehmen.

(Bildquelle: _nastassia/stock.adobe.com)

Die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit hat zuletzt durch die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) breite Aufmerksamkeit gefunden. Dort, wo das OZG an seine Grenzen gelangt, beginnt für die Kommunen die eigentliche Herausforderung: die intelligente Automatisierung der täglichen Verwaltungsarbeit.

Fachverfahren und Dokumenten-Management-Systeme sind wichtige Treiber der Verwaltungsdigitalisierung und leisten bereits heute die Hauptarbeit im Amt. Die Brücke zum Bürger schlagen Online-Dienste wie die in zunehmendem Umfang entstehenden OZG-Anwendungen. Es gibt aber (noch) kein Verwaltungsbetriebssystem, das die verschiedenen Dienste und Anwendungen im Front- und Backoffice der Verwaltung integriert. Häufig sind heterogene Systeme im Einsatz, deren Zusammenwirken durch Verwaltungsmitarbeiter überhaupt erst ermöglicht wird.

Ausgangspunkt Bildschirm

Tätigkeiten wie die Vorqualifizierung von Daten, Datenübertrag oder Einträge in Register und Datenbanken sind nur teilweise automatisiert. Das liegt häufig daran, dass die damit verbundenen Prozesse entweder selten auftreten – was eine automatisierte Integration nicht erforderlich macht –, oder dass die Integration an IT-Kosten oder am Software-Hersteller scheitert. An diesem Punkt sowie bei Prozessen, die durchschnittlich häufig auftreten, setzt die Robotic Process Automation (RPA) an. Sie ermöglicht eine pragmatische Automatisierung.

Ausgangspunkt ist dabei der Bildschirm, wie ihn Sachbearbeiter täglich vorfinden. In diesem Arbeitsumfeld wird der Software-Roboter angelernt. Vorbild sind exakt dieselben Handgriffe, die auch der Mensch ausführt. Kurz gesagt, der Software-Roboter imitiert das Verhalten des Menschen und klickt an denselben Stellen auf dem Bildschirm, kopiert Texte und Zahlen und fügt sie an anderer Stelle, in einem anderen Programm wieder ein. In der Praxis wird unterschieden zwischen überwachten RPA-Anwendungen, die vom Mensch unmittelbar kontrolliert werden, und unüberwachten RPA-Anwendungen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind.

Der Vorteil dieser pragmatischen Herangehensweise: Für die beabsichtigte Prozessautomatisierung wird das Engagement ohnehin knapper IT-Mitarbeiter nicht benötigt. Vielmehr übernehmen Fachexperten das Anlernen des Software-Roboters. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Citizen Developern.

24 Stunden im Einsatz

Für dieses Vorgehen eignet sich grundsätzlich jeder repetitiv auftretende Prozess. Dabei gilt weiterhin der Grundsatz, dass ein Software-Roboter nicht über die Grenzen hinausgehen kann, die auch den jeweiligen Sachbearbeitern gesetzt sind. Er kann also nicht ohne Weiteres Datenbanken oder sonstige Datenquellen nutzen, die dem Menschen nicht zur Verfügung stehen. Als Anwendungsgebiete kommen in erster Linie der Bürger- und Kundenservice, die Dateierstellung und -bearbeitung, die virtuelle Integration mit Legacy-Systemen, Datentransformationen, Reporting sowie alle Formen des Screen Scrapings, also das Nutzen von Bildschirminhalten, infrage.

Ein Software-Roboter arbeitet 24 Stunden am Tag. Er zeichnet sich durch extrem kurze Prozessdurchlaufzeiten und eine -Fehlerquote bei angelernten Prozessen aus. Das ruft natürlich auch die Sorge hervor, dass künftig nur noch Software-Roboter auf dem Bürodrehstuhl sitzen. Diese Bedenken sind übertrieben. Denn der Vorteil des Software-Roboters – die genaue Einhaltung der Prozessvorgaben – ist gleichzeitig sein größter Nachteil: die fehlende Flexibilität und die mangelnde Interpretationsfähigkeit.

Arbeitsteilung zwischen Mensch und Roboter

Im Ergebnis führt das zu einer Arbeitsteilung zwischen Verwaltungsmitarbeitern und Software-Roboter: Prozesse werden zwischen diesen aufgeteilt. So kann ein Roboter vorlegen und etwa Graufälle auf einen anderen virtuellen Stapel legen als Weißfälle. Der Mensch nimmt die Vorarbeit auf, schließt sie ab oder ergänzt sie so, dass der Roboter weitermachen kann.

Die naheliegende Frage ist, ob künftig Methoden und Anwendungen aus der künstlichen Intelligenz (KI) den Roboter doch schlauer machen. Auch hier muss relativiert werden: KI-Verfahren helfen, Daten aufzubereiten und interpretierbar zu machen. Ein Beispiel: Eingehende Schriftstücke werden über ein OCR-Programm digitalisiert, das seinerseits auf Algorithmen der KI-Mustererkennung zurückgreift. Möglicherweise werden künftig verbesserte KI-Algorithmen die Verarbeitungsfähigkeit unstrukturierter Rohdaten und deren Interpretation verbessern – heute unterstützen sie lediglich.

Wenige Rahmenbedingungen

Damit der Software-Roboter die Arbeit so erledigen kann, wie skizziert, sind einige wenige Rahmenbedingungen zu beachten. Im Vorfeld sollte man sich Klarheit über mögliche Risiken verschaffen. Grundlage für einen effizienten RPA-Einsatz ist eine gewisse Kenntnis über die zu automatisierenden Arbeitsprozesse. Daher gelingt der Einsatz eines Software-Roboters besonders leicht, wenn dieser auf ein vorgelagertes Prozess-Management aufbauen kann. Sind darin die Prozesse dokumentiert und möglicherweise auch schon verbessert, kann der Bot optimal arbeiten.

Die Programmierung und das Anlernen eines Bots sind nicht besonders schwierig, zählen aber auch nicht zur täglichen Routine. Deshalb verbessern sich die Erfolgschancen, wenn man diese spezifische Arbeit in die Hände von Verwaltungsexperten legt, die sie als Dienstleistung dem gesamten Haus zur Verfügung stellen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von RPA Office.

Entscheidender Erfolgsfaktor und bei Nichtbeachtung auch das größte Risiko, ist ein Einsatz von Software-Robotern ohne die kollektivrechtliche Verankerung und das Mitwirken des betroffenen Mitarbeiterkreises. Dieser muss aktiv und möglichst konkret eingebunden werden, um unberechtigte Vorbehalte zu vermeiden. Wie man die ersten Schritte mit einem Bot unternimmt und dessen Optimierung erreicht, demonstrieren entweder Hersteller oder spezialisierte Unternehmen. Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) etwa setzt sich intensiv mit der Thematik auseinander.

Zahlreiche Open Source Tools

Das größte Hindernis, die Integration der Software-Anwendungen, fällt beim anwendungsagnostischen Konzept der RPA praktischerweise weg. Die Kombination mit vorhandenen Workflow Tools und Dokumenten-Management-Systemen erweitert deren Fähigkeiten fachspezifisch und pragmatisch. Mittlerweile gibt es neben den Angeboten etablierter Hersteller auch zahlreiche Open Source Tools. Bei der Auswahl sollte man allerdings auf leichte Bedienbarkeit und Support-Möglichkeiten achten. Aufmerksam zu beobachten gilt es auch die jüngsten Aktivitäten von Microsoft: Der Konzern wird künftig eine einfache Version seines Software-Roboters kostenfrei in Windows 10 integrieren.

Als Fazit lässt sich festhalten: Software-Roboter ermöglichen eine pragmatische Verwaltungsdigitalisierung mit vorhandenen, heterogenen Systemen und helfen somit, Effizienz und Bürgernähe zu steigern.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juni 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

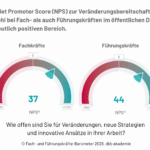

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...

Augsburg: Dom in 4D erkunden

[17.10.2025] Der Augsburger Dom kann künftig auch in 4D erkundet werden. Der virtuelle Rundgang führt durch verschiedene Epochen und macht Geschichte auf besondere Art greifbar. mehr...

Katastrophenschutz: 5G-Drohne hilft Rettungskräften

[14.10.2025] Inwiefern Drohnen durch Live-Luftaufnahmen bei Rettungseinsätzen unterstützen können, testet aktuell die Berufsfeuerwehr Rostock. Koordiniert wird das Projekt ADELE vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). mehr...