TechnologieDie Stadt als Graph

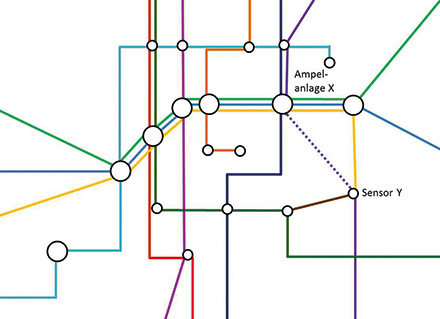

Graphstruktur ähnelt ÖPNV-Netzplänen.

(Bildquelle: Neo Technology)

Bereits heute leben knapp vier Milliarden Menschen in urbanen Ballungsgebieten, spätestens im Jahr 2050 werden es mehr als sechs Milliarden sein. Die Herausforderungen, die auf Städteplaner, Architekten und Behörden zurollen, sind enorm. Wie schafft man es, Klimawandel, Wohnungsknappheit, Energieversorgung und Bevölkerungswachstum zu bewältigen und eine hohe Lebensqualität für die Bürger sicherzustellen? Eine Lösung sehen viele in der Digitalisierung des urbanen Raums. Smart Cities versprechen niedrigen Energieverbrauch, weniger Schadstoffemissionen, mehr Komfort, Sicherheit und Mobilität. Ob effiziente Müllentsorgung dank GPS-Sender oder die Messung von Luftverschmutzung über die intelligente Fahrradfelge – die Idee einer vernetzten Stadt ist keine Zukunftsmusik. Auf dem Reißbrett entworfene Modellstädte wie Songdo New City (Südkorea) und Masdar City (Abu Dhabi) optimieren in Zusammenarbeit mit globalen IT-Konzernen die Abfallentsorgung und die Energieeffizienz von Gebäuden.

Die Vernetzung ist die Herausforderung

In Deutschland wird in unterschiedlichen Pilotprojekten getestet, wie sich bestehende städtische Infrastrukturen ausbauen und digitalisieren lassen. Während München im EU-Projekt Smarter Together einen ganzen Stadtteil energetisch saniert und mit Mobilitätsstationen für Mieträder und Carsharing ausstattet, investiert Hamburg in mit Sensoren versehene Parkplätze sowie eine Straßenbeleuchtung für das Hafengelände, die je nach Bedarf ausreichend Licht spendet.

So unterschiedlich die Smart-City-Projekte auch sind, die größte Herausforderung liegt in der Vernetzung der Daten. Sensoren und Zähler generieren im Sekundentakt neue Daten: Sie messen Emissionswerte und Verkehrsaufkommen, erhalten Werte von Smartphones und vernetzten Fahrzeugen und zählen jedes Kilogramm Abfall, jeden Liter Wasser und jede Kilowattstunde Strom. Diese unfassbare Menge an Informationen fließt aus unterschiedlichen Quellen in Datenbanken zusammen, wo sie ausgewertet werden müssen.

Wirklichkeitsgetreu Daten einfach darstellen

In Industrie und Wirtschaft kennt man diese Herausforderung unter den Schlagwörtern Big Data und Internet of Things. Egal ob Smart Factory oder Onlineshop – das Management und die Analyse der Datenflut hat sich dort zu einem wettbewerbsentscheidenden Faktor gewandelt. Herkömmliche IT-Systeme und Datenbanken reichen dafür längst nicht mehr aus. Stattdessen setzen Branchenschwergewichte wie Google oder Amazon auf eine neue Technologie von Datenbanken – die Graphtechnologie.

In einem Graphen lassen sich Daten sowie die Beziehungen zwischen einzelnen Datenpunkten wirklichkeitsgetreu abbilden. Die Struktur eines Graphen versteht jeder, der einmal auf einem Stück Papier seinen Familienstammbaum gezeichnet hat: Personen werden dabei als Kreise (Knoten) dargestellt, die über Linien (Kanten) miteinander verbunden sind. Jeder Kreis kann mit einem Namen, jede Linie mit einem Verwandtschaftsgrad versehen werden. Dieses einfache Modell lässt sich auf unterschiedlichste Datensätze übertragen: Kunde kauft Produkt, Felge A passt auf Autotyp B, Lebensmittel C enthält Zutat D oder Bürger X ist Wahlkreis Y zugeteilt.

Übersichtlich komplexe Beziehungen aufbereiten

Auf diese Art lassen sich komplexe Daten übersichtlich darstellen. Der große Vorteil von Graphdatenbanken ist die extrem hohe Geschwindigkeit. War es in herkömmlichen Systemen noch nötig, Tabelle um Tabelle zu durchsuchen, springt man bei einer graphbasierten Suchanfrage von einem beliebigen Ausgangspunkt aus entlang der Verbindungen innerhalb weniger Millisekunden zum gesuchten Datensatz. Zudem erfassen Graphdatenbanken neben singulären Daten auch die Beziehungen zwischen den Daten. So lassen sich Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen Systemen, Gebäuden, Orten und Personen gezielt abfragen. Die städtische Infrastruktur findet sich damit realitätsnah in der Graphstruktur wieder. Es entsteht eine Art digitaler Stadtplan, der die komplexen digitalen Beziehungen im urbanen Raum nachzeichnet.

Ampel sendet Verkehrsinformationen

Die Vorteile der Graphstruktur lassen sich am Beispiel öffentlicher Verkehrsmittel verdeutlichen. Dabei reicht ein Blick auf den Netzplan von Bus, Tram oder U-Bahn, um die Parallelen klar zu machen. Abgebildet werden so genannte Knoten (Hauptbahnhof/Ampelanlage X) sowie die Verbindungen zwischen ihnen (Linie 1/Signalleitung). Von einem beliebigen Knoten aus kann man den Verbindungen folgen und das komplette Umfeld einsehen und überwachen. Tritt beispielsweise in einem System eine Störung auf, folgt man dem entsprechenden Knoten (Ampelanlage X) und gelangt über die Verbindung zur Fehlerquelle (Sensor Y).

Auf dieser Grundlage lassen sich Warnsysteme entwickeln, die automatisch und in Echtzeit die Operationszentrale über Störungen informieren. Idealerweise sendet so jede Ampelanlage bei einem Unfall die Informationen direkt an ein übergeordnetes Verkehrsleitsystem, das wiederum mit den Bord-Computern in Autos verknüpft ist. Die schnelle Fehler- und Ursachenanalyse ermöglicht es, auch in Notfällen die Grundversorgung sicherzustellen, etwa bei Wasser- oder Stromnetzen.

Eine smarte City benötigt eine smarte Verwaltung

Die Einsatzgebiete der Graphtechnologie sind vielfältig. Großes Potenzial verspricht der kommunale Bereich, denn eine smarte City benötigt auch eine smarte öffentliche Verwaltung. Getrennte Datensilos lassen sich besser verknüpfen, sodass Verfahren und Anträge von Bürgern schneller bearbeitet werden können. Dank des ganzheitlichen Blicks auf die Daten können Referate beispielsweise Muster und Trends in der Demografie erkennen und Angebote im Gesundheits- und Bildungsbereich entsprechend anpassen – von Stadtviertel zu Stadtviertel.

Klar ist: Die Digitalisierung schafft eine Unmenge an Daten. Richtig ausgewertet und vernetzt eröffnen sich neue Wege und Lösungen für Stadtentwicklungskonzepte. Graphtechnologie schafft hier die technologische Voraussetzung, um im Datendschungel von Smart Cities den Überblick zu behalten.

Marpingen: Pilotprojekt für KI-gestütztes Straßenmanagement

[02.02.2026] In Marpingen werden Schäden an Straßen und Verkehrsschildern von kommunalen Fahrzeugen bei Alltagsfahrten per Smartphone erfasst. Eine KI-gestützte Open-Source-Lösung übernimmt die Aufbereitung der Daten. Bald soll die Lösung in 25 weiteren saarländischen Kommunen ausgerollt werden. mehr...

Kreis Hof: Werkzeug für Winterdienst

[29.01.2026] Taupunktsensoren unterstützen im Hofer Land den Winterdienst. Dabei agieren Kreis und angehörige Kommunen gemeinsam. Die Entscheidung über das Ausrücken, Streuen oder Räumen treffen trotz der umfassenden Daten weiterhin die Beschäftigten. mehr...

Smart Waste Hürth: Weltweites Leuchtturmprojekt

[27.01.2026] In Hürth messen Ultraschallsensoren den Füllstand öffentlicher Abfallbehältnisse und senden diese Daten an eine Künstliche Intelligenz. Die ermittelt, wann die Müllwagen welche Route nehmen sollten, um die Behälter zu leeren. Jetzt ist Smart Waste Hürth als weltweit sichtbares Leuchtturmprojekt ausgezeichnet worden. mehr...

Mannheim: Orientierung für barrierefreies Parken

[20.01.2026] In Mannheim steht eine neue, barrierefreie App für die Suche nach freien Schwerbehindertenparkplätzen zur Verfügung. Park-Stark nutzt Echtzeitdaten von über 250 Stellplätzen und zeigt Verfügbarkeit, Navigation und Alternativen direkt auf dem Smartphone an. mehr...

Mönchengladbach: Fünfter Smart City Summit Niederrhein

[20.01.2026] Mönchengladbach lädt am 26. Februar zur fünften Auflage des Smart City Summit Niederrhein ein. Mit Vorträgen, Workshops und einem großen Ausstellungsbereich richtet er sich an ein Fachpublikum, das sich mit der digitalen Transformation von Kommunen beschäftigt. Dabei werden strategische Perspektiven mit anschaulichen Praxisbeispielen verknüpft. mehr...

Beckum: BE smart

[09.01.2026] Konsequent treibt Beckum die Entwicklung zur Smart City voran. Beispielsweise bietet die Stadt mittlerweile ein digitales Bürgerbüro, eine Mängelmelder-App oder einen Kita-Navigator an. Einige ihrer Digitalisierungsprojekte stellt die Kommune nun in einer digitalen Broschüre und einem Kurzfilm vor. mehr...

Serie Digitalstädte: KI wird uns weiterhelfen

[08.01.2026] Die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß will im Bereich Wissensmanagement noch stärker auf Künstliche Intelligenz setzen und dadurch Ressourcen schonen. mehr...

Serie Digitalstädte: Mit Super-App unterwegs

[07.01.2026] In einer losen Serie stellt Kommune21 Digitalstädte mit Vorbildcharakter vor. Den Anfang macht Ahaus: Die nordrhein-westfälische Stadt ist ein Reallabor für digitale Anwendungen – mit einer Super-App als Schlüssel. mehr...

Kaiserslautern: Geordnete Liquidation von KL.digital

[06.01.2026] Die Stadt Kaiserslautern bereitet die geordnete Liquidation der KL.digital GmbH zum 30. Juni 2026 vor. An diesem Tag endet der Förderzeitraum der Modellprojekte Smart Cities, auf der die finanzielle Grundlage von KL.digital vollständig beruht. Die Projekte und Ideen sollen aber nahtlos in die Stadtverwaltung übergehen und dort weiterentwickelt werden. mehr...

Göttingen: Ausbau des städtischen Messnetzes

[22.12.2025] Ein Sensoriknetzwerk liefert der Stadt Göttingen wichtige Informationen über Wasserstände, die Baumgesundheit und die lokale Klimaentwicklung. Das Netz soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Daten sollen unter anderem in Forschung, Analysen und Planungsprozesse einfließen. mehr...

Frankfurt am Main: Digital Ressourcen schonen

[15.12.2025] Die Stadt Frankfurt am Main hat drei weitere Digitalisierungsprojekte umgesetzt: den Aufbau eines digitalen Wassermanagements, die Einführung der automatisierten Straßenzustandserfassung sowie die Open Library. Alle drei Projekte tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen. mehr...

Frankfurt am Main: Informiert zum Parkhaus

[12.12.2025] Viele Parkhausbelegungen in Frankfurt am Main sind jetzt in Echtzeit online einsehbar. Die erfassten Daten können von Verkehrstelematikanbietern oder Radiosendern für eigene Angebote abgerufen werden. Auch an die Mobilithek des Bundes werden sie übertragen. mehr...

Frankfurt am Main: Echtzeitdaten zum Weihnachtsmarkt

[05.12.2025] Ein Pilotprojekt mit LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren führt die Stadt Frankfurt am Main während des Weihnachtsmarkts am Römer durch. Die Sensoren messen dort das aktuelle Besucheraufkommen mit Laserstrahlen, die erfassten Daten stehen auf der urbanen Datenplattform in Echtzeit zur Verfügung. mehr...

Troisdorf: Smarter parken

[03.12.2025] Mit einer smarten Lösung bereitet Troisdorf der ineffizienten Parkraumbewirtschaftung ein Ende. Parksensoren erfassen jetzt die Belegung einzelner Stellplätze, die Bürgerinnen und Bürger werden darüber in Echtzeit per App informiert. mehr...

Scan-Fahrzeug: Mannheim verlängert Testphase

[01.12.2025] Die in Mannheim durchgeführte Testphase eines Scan-Fahrzeugs zur Ahndung von Falschparkern wird verlängert. Während der Erprobung zeigte sich Nachbesserungsbedarf bei der Kartierung des Scan-Gebiets. Entsprechende Anpassungen wurden direkt vorgenommen. Wie sie sich auswirken, soll die verlängerte Testphase zeigen. mehr...