Serie Smart CitiesGemeinsam smart

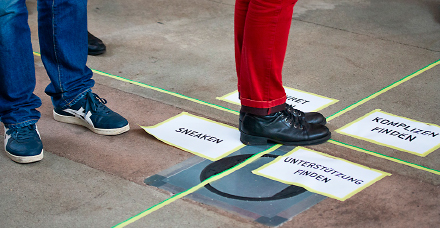

Kick-off-Workshop zur „Raumwirkung der Digitalisierung“.

(Bildquelle: KTS/Urban Catalyst)

Längst verfolgen nicht mehr nur Großstädte und digitale Pioniere das Konzept Smart City. Mittlerweile ist dieses für alle Kommunen, gleich welcher Größe, handlungsleitend. Mit seinem Programm Modellprojekte Smart Cities befähigt der Bund Kommunen und Regionen in ganz Deutschland, vielfältige Lösungspfade zu erkunden, um die Smart-City-Entwicklung bundesweit voranzutreiben. Unter den 73 geförderten Modellprojekten finden sich Großstädte wie Berlin oder Köln, mittelgroße Städte wie Bamberg oder Jena, aber auch Kleinstädte und Landgemeinden. So leben in den bayerischen Gemeinden Apfeldorf, Unterdießen und Fuchstal, die zusammen die Smart Region AUF bilden, zusammen gerade einmal 6.000 Menschen.

Trotz unterschiedlicher regionaler Voraussetzungen stehen Kommunen oft vor ähnlichen Herausforderungen: Gefragt sind digitale Instrumente zum Umgang mit dem Klimawandel oder die Aufwertung der Innenstädte durch neue digitale Angebote. Gleichzeitig geht es um die notwendige technische Infrastruktur für die Smart City – zum Beispiel um den Aufbau urbaner Datenplattformen. Dazu kommen methodische Fragen, etwa, wie die Wirkung einzelner Maßnahmen gemessen werden kann, um gegebenenfalls nachsteuern zu können.

Themen und Lösungen aktiv erarbeiten

Ein großer Vorteil der Modellprojekte Smart Cities: Sie können sich zentralen Fragen gemeinsam stellen. Zur Entwicklung von City Apps und zum Thema Open Source hatten sich interessierte Kommunen schon vor einiger Zeit zusammengetan. Sechs neue Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften, die Ende 2022 ins Leben gerufen wurden, sollen den projektübergreifenden Austausch nun weiter intensivieren. Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung gemeinsamer Themen steht dabei im Fokus, lebendige Netzwerke zu bilden, die sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können – zunächst innerhalb der Modellprojekte, perspektivisch auch darüber hinaus. Anzugehende Themen und Arbeitsmodus wurden in Kick-off-Workshops gemeinsam definiert: Die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften sollen aktive und aus der Community heraus getragene Initiativen sein. Es geht also nicht darum, sich passiv weiterzubilden, sondern Themen und Lösungen aktiv und gemeinsam zu erarbeiten. Wie das konkret aussehen kann, zeigen die Beispiele aus den Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften „Urbane Digitale Zwillinge“ und „Smarte Regionen“.

Über 30 Modellprojekte beschäftigen sich mit dem Aufbau von digitalen Zwillingen. Sie erproben unterschiedliche Lösungsansätze und Anwendungsfälle, etwa Stadtplanung, Bürgerbeteiligung oder Klima-Monitoring. Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend, verdeutlichen aber auch die Herausforderungen: So ist ein digitaler Zwilling als virtuelles und mit Echtzeitdaten gefüttertes Abbild einer Stadt äußerst komplex. Viele Kommunen stehen hier erst am Anfang.

Kooperationen im ländlichen Raum

In der neuen Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft „Urbane Digitale Zwillinge“ haben sich jetzt Modellprojekte zusammengeschlossen, die an ähnlichen Use Cases arbeiten, beispielsweise in den Bereichen Mobilität, Klimaanpassung oder Denkmalschutz. Eine weitere Untergruppe beschäftigt sich mit der Frage, wie die Interoperabilität zwischen verschiedenen technischen Systemen sichergestellt werden kann und die Lösungen in die unterschiedlichen Systemarchitekturen integriert werden können. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass andere Kommunen die Entwicklungen nutzen können.

„Smarte Regionen“ – Modellprojekte im ländlichen Raum – tauschen sich in Themengruppen unter anderem zu smarten Nahversorgungsräumen oder Mobilitätskonzepten für ländliche Regionen aus. In einer weiteren Themengruppe geht es um den Aufbau so genannter Regio-Hubs. Das sind dezentrale Digitalzentren, Dorfbüros oder regelmäßige mobile Angebote als Anlaufstellen und Treffpunkte für die Bevölkerung. Sie sollen einen niedrigschwelligen Zugang zur Digitalisierung ermöglichen und die Smart City erlebbar machen. Zentrale Fragen bei der Einrichtung sind weniger technischer, als vielmehr organisatorischer Art: Welches Betreibermodell ist sinnvoll? Mit welchen Akteuren bildet man Partnerschaften? Welche Angebote werden besonders gut angenommen? Es gilt, Erfolgsfaktoren und Stolperfallen sichtbar zu machen. Kommunen, die ähnliche Vorhaben planen, soll dies als Inspiration dienen oder als konstruktives Lernbeispiel herangezogen werden können.

Wissenstransfer in die Breite

In weiteren neu geschaffenen Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften geht es um urbane Datenplattformen, Klimaanpassung und Resilienz, die Raumwirkung der Digitalisierung sowie um Monitoring und Wirkungsmessung. Begleitet und unterstützt werden sie von der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS). Expertinnen und Experten aus den Partnerorganisationen des KTS-Konsortiums – dazu gehören die Agenturen Creative Climate Cities und Urban Catalyst sowie Forschungsinstitute wie das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu), die Fraunhofer-Institute IESE und IAO sowie das Kompetenzzentrum Wasser Berlin – flankieren die Gruppen inhaltlich und entlasten sie organisatorisch.

Von den Erfahrungen der Modellprojekte und den Ergebnissen der Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften sollen letztlich alle 11.000 Kommunen in Deutschland profitieren. Den Wissenstransfer in die Breite zu gestalten, ist eine der zentralen Aufgaben des Programms Modellprojekte Smart Cities. In diesem Zusammenhang richtet sich das Informations- und Beratungsangebot „Start Smart“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) an Städte, Kreise, Gemeinden und Regionalverbände, die auf dem Weg zur Smart City inhaltliche und praktische Unterstützung suchen. Das Angebot besteht aus unterschiedlichen Bausteinen wie individuellen Initialberatungen, Themenwerkstätten und Peer Learnings. Die Modellprojekte stellen im Rahmen von „Start Smart“ ihre Lösungen vor und geben ihr Wissen sowie ihre Erfahrungen weiter. Auch die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften werden sich hier künftig stärker einbringen.

Modellprojekte live erleben

Live erleben kann man die Modellprojekte Smart Cities unter anderem bei den sechs Mal im Jahr stattfindenden Regionalkonferenzen. Die nächste Ausgabe unter dem Titel „Daten in der Smart City“ findet am 16. März 2023 in Gütersloh statt. Mit ihrer Roadshow für alle Kommunen machen die Modellprojekte Smart Cities außerdem am 14. Juni 2023 in Aalen-Heidenheim, am 4. Juli 2023 in Rostock und am 6. September 2023 in Iserlohn und Südwestfalen Station. Speziell für nicht geförderte Kommunen werden vor Ort Initialberatungen im Rahmen des Angebots „Start Smart“ angeboten.

Teil 2: Urbane Datenplattformen

Teil 3: Digitale Zwillinge

Teil 4: Smarte Regionen

Teil 5: Resilienz und Klimaanpassung

Teil 6: Raumwirkung der Digitalisierung

Marpingen: Pilotprojekt für KI-gestütztes Straßenmanagement

[02.02.2026] In Marpingen werden Schäden an Straßen und Verkehrsschildern von kommunalen Fahrzeugen bei Alltagsfahrten per Smartphone erfasst. Eine KI-gestützte Open-Source-Lösung übernimmt die Aufbereitung der Daten. Bald soll die Lösung in 25 weiteren saarländischen Kommunen ausgerollt werden. mehr...

Kreis Hof: Werkzeug für Winterdienst

[29.01.2026] Taupunktsensoren unterstützen im Hofer Land den Winterdienst. Dabei agieren Kreis und angehörige Kommunen gemeinsam. Die Entscheidung über das Ausrücken, Streuen oder Räumen treffen trotz der umfassenden Daten weiterhin die Beschäftigten. mehr...

Smart Waste Hürth: Weltweites Leuchtturmprojekt

[27.01.2026] In Hürth messen Ultraschallsensoren den Füllstand öffentlicher Abfallbehältnisse und senden diese Daten an eine Künstliche Intelligenz. Die ermittelt, wann die Müllwagen welche Route nehmen sollten, um die Behälter zu leeren. Jetzt ist Smart Waste Hürth als weltweit sichtbares Leuchtturmprojekt ausgezeichnet worden. mehr...

Mannheim: Orientierung für barrierefreies Parken

[20.01.2026] In Mannheim steht eine neue, barrierefreie App für die Suche nach freien Schwerbehindertenparkplätzen zur Verfügung. Park-Stark nutzt Echtzeitdaten von über 250 Stellplätzen und zeigt Verfügbarkeit, Navigation und Alternativen direkt auf dem Smartphone an. mehr...

Mönchengladbach: Fünfter Smart City Summit Niederrhein

[20.01.2026] Mönchengladbach lädt am 26. Februar zur fünften Auflage des Smart City Summit Niederrhein ein. Mit Vorträgen, Workshops und einem großen Ausstellungsbereich richtet er sich an ein Fachpublikum, das sich mit der digitalen Transformation von Kommunen beschäftigt. Dabei werden strategische Perspektiven mit anschaulichen Praxisbeispielen verknüpft. mehr...

Beckum: BE smart

[09.01.2026] Konsequent treibt Beckum die Entwicklung zur Smart City voran. Beispielsweise bietet die Stadt mittlerweile ein digitales Bürgerbüro, eine Mängelmelder-App oder einen Kita-Navigator an. Einige ihrer Digitalisierungsprojekte stellt die Kommune nun in einer digitalen Broschüre und einem Kurzfilm vor. mehr...

Serie Digitalstädte: KI wird uns weiterhelfen

[08.01.2026] Die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß will im Bereich Wissensmanagement noch stärker auf Künstliche Intelligenz setzen und dadurch Ressourcen schonen. mehr...

Serie Digitalstädte: Mit Super-App unterwegs

[07.01.2026] In einer losen Serie stellt Kommune21 Digitalstädte mit Vorbildcharakter vor. Den Anfang macht Ahaus: Die nordrhein-westfälische Stadt ist ein Reallabor für digitale Anwendungen – mit einer Super-App als Schlüssel. mehr...

Kaiserslautern: Geordnete Liquidation von KL.digital

[06.01.2026] Die Stadt Kaiserslautern bereitet die geordnete Liquidation der KL.digital GmbH zum 30. Juni 2026 vor. An diesem Tag endet der Förderzeitraum der Modellprojekte Smart Cities, auf der die finanzielle Grundlage von KL.digital vollständig beruht. Die Projekte und Ideen sollen aber nahtlos in die Stadtverwaltung übergehen und dort weiterentwickelt werden. mehr...

Göttingen: Ausbau des städtischen Messnetzes

[22.12.2025] Ein Sensoriknetzwerk liefert der Stadt Göttingen wichtige Informationen über Wasserstände, die Baumgesundheit und die lokale Klimaentwicklung. Das Netz soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Daten sollen unter anderem in Forschung, Analysen und Planungsprozesse einfließen. mehr...

Frankfurt am Main: Digital Ressourcen schonen

[15.12.2025] Die Stadt Frankfurt am Main hat drei weitere Digitalisierungsprojekte umgesetzt: den Aufbau eines digitalen Wassermanagements, die Einführung der automatisierten Straßenzustandserfassung sowie die Open Library. Alle drei Projekte tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen. mehr...

Frankfurt am Main: Informiert zum Parkhaus

[12.12.2025] Viele Parkhausbelegungen in Frankfurt am Main sind jetzt in Echtzeit online einsehbar. Die erfassten Daten können von Verkehrstelematikanbietern oder Radiosendern für eigene Angebote abgerufen werden. Auch an die Mobilithek des Bundes werden sie übertragen. mehr...

Frankfurt am Main: Echtzeitdaten zum Weihnachtsmarkt

[05.12.2025] Ein Pilotprojekt mit LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren führt die Stadt Frankfurt am Main während des Weihnachtsmarkts am Römer durch. Die Sensoren messen dort das aktuelle Besucheraufkommen mit Laserstrahlen, die erfassten Daten stehen auf der urbanen Datenplattform in Echtzeit zur Verfügung. mehr...

Troisdorf: Smarter parken

[03.12.2025] Mit einer smarten Lösung bereitet Troisdorf der ineffizienten Parkraumbewirtschaftung ein Ende. Parksensoren erfassen jetzt die Belegung einzelner Stellplätze, die Bürgerinnen und Bürger werden darüber in Echtzeit per App informiert. mehr...

Scan-Fahrzeug: Mannheim verlängert Testphase

[01.12.2025] Die in Mannheim durchgeführte Testphase eines Scan-Fahrzeugs zur Ahndung von Falschparkern wird verlängert. Während der Erprobung zeigte sich Nachbesserungsbedarf bei der Kartierung des Scan-Gebiets. Entsprechende Anpassungen wurden direkt vorgenommen. Wie sie sich auswirken, soll die verlängerte Testphase zeigen. mehr...