GeodatenmanagementMit Daten klimaresilient werden

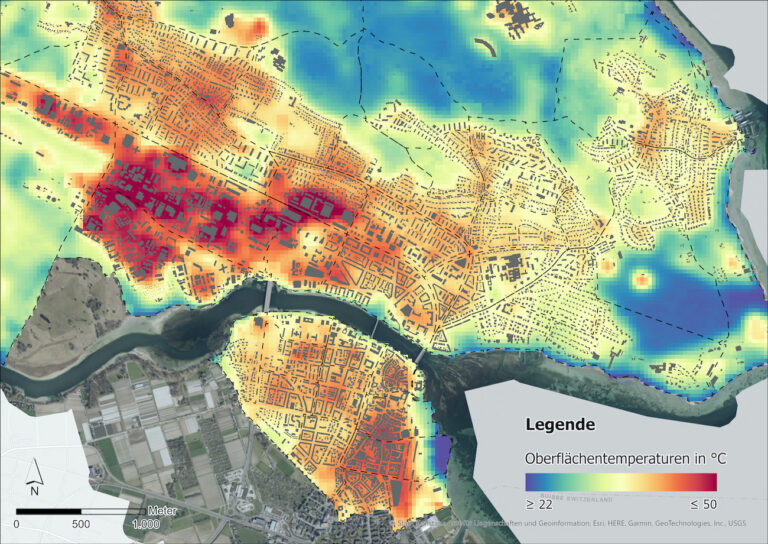

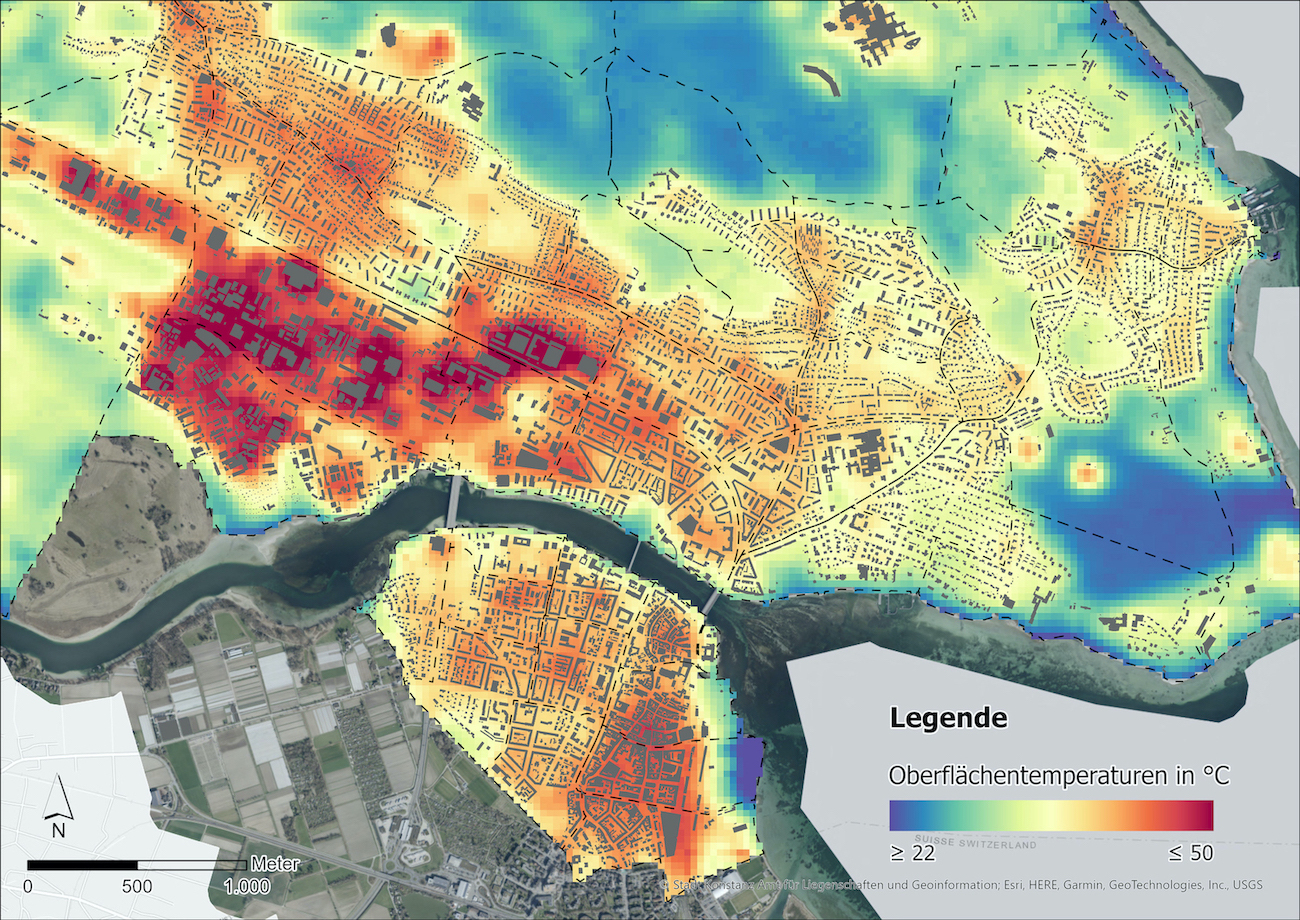

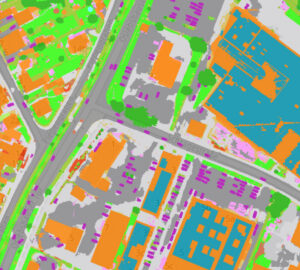

Urbane Hitzeinseln in Konstanz, ermittelt aus Satellitenaufnahmen der Jahre 2019 bis 2024.

(Bildquelle: Tim Tewes/Stadt Konstanz)

Vom Klimawandel sind Städte ganz besonders betroffen. Dichte Bebauung, versiegelte Flächen und fehlende Frischluftschneisen führen dazu, dass urbane Räume sich im Sommer stärker aufheizen als ihr Umland. Insbesondere in dicht besiedelten Innenstadtbereichen sind immer häufiger tropische Nächte zu verzeichnen, an denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius sinken – ein Phänomen, das unter anderem die Menschen im baden-württembergischen Mannheim spüren. Im vergangenen Jahr wurden hier an der innerstädtischen Klima-Messstation 38 Hitzetage mit über 30 Grad und 27 Tropennächte mit über 20 Grad gemessen. Mannheim zählt damit zu den heißesten Großstädten Deutschlands.

Der Hitzestress macht nicht nur älteren Menschen, Kindern und Menschen mit Vorerkrankungen zu schaffen, sondern bringt auch Stadtbäume, Straßenbeläge und Wasserinfrastrukturen an ihre Belastungsgrenzen. Die Folgen des Klimawandels betreffen also nicht nur das Wohlbefinden der Menschen, sondern die Infrastruktur, die Vegetation und die städtische Lebensqualität insgesamt. Daraus ergibt sich ein klarer Handlungsdruck für die Kommunen, in eine nachhaltige Stadtplanung und in Klimaanpassungsmaßnahmen zu investieren. Um gezielt gegen städtische Überhitzung und Klimarisiken vorgehen zu können, braucht es präzise Informationen darüber, wo die Belastungen besonders hoch sind – und welche Maßnahmen konkret wirken. Geo- und Umweltdaten ermöglichen eine detaillierte Erfassung und Analyse der städtischen Klimasituation – und schaffen so die Grundlage für ein strategisches, vorausschauendes Hitzemanagement.

Stadtklimamodellierung für Mannheim

Wie wichtig eine belastbare Datengrundlage für den Umgang mit urbaner Hitze ist, hat etwa die Stadt Mannheim früh erkannt und bereits im Jahr 2010 eine erste Stadtklimaanalyse durchgeführt. Deren Fortschreibung hat 2020 klar aufgezeigt, dass der Grad der Versiegelung die maßgebliche Ursache für innerstädtische Hitzeinseln darstellt. Umso wichtiger ist für die Stadt Mannheim der Erhalt von Frischluftschneisen und Grünflächen, die für Abkühlung in den bebauten Gebieten sorgen.

Um die Wechselwirkungen zwischen Bebauungen und Grünstrukturen auf Luftströmungen und Temperaturen besser verstehen und gezielte Maßnahmen zur Klimaanpassung entwickeln zu können, setzt Mannheim auf eine Stadtklimamodellierung. Diese simuliert mikroskalige Klimaeffekte wie Temperaturverläufe, Luftzirkulation, Verdunstung und Wärmespeicherung – und zeigt, wie diese durch Begrünung, Entsiegelung oder Frischluftachsen beeinflusst werden können. Geodaten stellen dafür die zentrale Grundlage dar: Sie liefern hochaufgelöste Informationen über Bebauung, Vegetation, Topografie und Bodenversiegelung. „Erst diese Daten machen es möglich, lokale Unterschiede im Mikroklima realitätsnah zu berechnen – etwa den Temperaturunterschied zwischen einem versiegelten Platz und einem begrünten Innenhof“, sagt Robert Thomann, Geschäftsführer der Smart City Mannheim.

Doch so präzise die Modellrechnungen sind – echte Messdaten bleiben unersetzlich. Um beide Welten zu verbinden, wird seit 2022 ein künstliches neuronales Netz entwickelt, das die punktuellen Temperaturmessungen des städtischen Sensornetzes mit den simulierten Daten aus dem Stadtklimamodell verschneidet. „Mithilfe von Künstlicher Intelligenz lassen sich Stadtklimasimulationen um ein Vielfaches beschleunigen“, erläutert Robert Thomann. „Das bedeutet, dass wir systematisch die klimatischen Folgen von städtebaulicher Gestaltung bereits im Vorfeld einer Maßnahme evaluieren können.“

Dresden setzt auf Sensornetzwerk

Auch an anderer Stelle helfen Geodaten in Mannheim beim Hitzemanagement. So kommen diese bei Beteiligungsprojekten zum Einsatz, etwa zur Identifikation kühler Orte im Stadtgebiet, im Rahmen des Urban ReLeaf-Projekts, bei dem gemeinsam mit den Bürgern Informationen zum Zustand städtischer Bäume und zum thermischen Wohlbefinden der Bevölkerung erhoben werden, oder beim Entsiegelungskonzept Mannheim, das potenzielle Flächen zur Entsiegelung kartiert.

Die Stadt Dresden, die im Juni dieses Jahres ihr Klimaanpassungskonzept „Dresden wird klimafest“ vorgelegt hat, setzt sich ebenfalls schon länger mit dem Thema auseinander – unter anderem durch die Beteiligung an Forschungsprojekten wie KLIPS (KI-basierte Informationsplattform für die Lokalisierung und Simulation von Hitzeinseln für eine innovative Stadt- und Verkehrsplanung).

Zwischen Februar 2021 und März 2024 wurde dabei in der sächsischen Landeshauptstadt ein Netzwerk aus rund 260 Sensoren aufgebaut. Seit Sommer 2023 sammelt dieses kontinuierlich Lufttemperatur- und Luftfeuchtedaten und schafft damit die Gelegenheit, das Stadtklima längerfristig und hochaufgelöst aufzuzeichnen. Der Datensatz steht dem Umweltamt Dresden und verschiedenen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, die damit stadtweite Unterschiede in der Hitzebelastung genauer quantifizieren, lokale Hotspots identifizieren und Anpassungsmaßnahmen entwickeln können.

Einzelne Messstandorte sind zudem mit QR-Code-Plaketten ausgestattet, auf denen etwa die Daten zur Lufttemperatur über eine Web-App öffentlich einsehbar sind. Geo-Informationen waren ein wesentlicher Baustein des Forschungsprojekts: Um KI-gestützte Modelle zur Diagnose und Vorhersage der Temperaturbelastung in Dresden zu testen, wurden Satellitendaten und Daten aus Geodateninfrastrukturen der Kommune, des Landes Sachsen und des Bunds genutzt.

Konstanz will Hitzeinseln identifizieren

Aktuell dienen die erhobenen Daten der Stadt Dresden dazu, laufende Vorhaben wie die klimaangepasste Gestaltung von Haltestellen besser beobachten zu können. Zudem können Schulen und Kitas die Daten nutzen, um die Hitzebelastung zu quantifizieren und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Auch für wissenschaftliche Arbeiten werden die Daten verwendet. Für die an KLIPS beteiligten Unternehmen ERGO Umwelttechnik und Pikobytes war das Forschungsprojekt ein erster Schritt zur Entwicklung eines Monitoringsystems, das auch anderen Städten angeboten werden kann.

Mit dem EU-Projekt FOCAL (Efficient Exploration of Climate Data Locally) beschäftigt sich ein weiteres Forschungsvorhaben mit der Frage, wie sich hochkomplexe Klima-, Umwelt- und Erdbeobachtungsdaten so aufbereiten lassen, dass sie Städten konkrete Hilfe bei der Erstellung von klimaresilienten Infrastrukturen bieten. Eine der Pilotkommunen ist die Stadt Konstanz am Bodensee, die das Projekt unter anderem nutzen will, um urbane Hitzeinseln zu identifizieren und zielgerichtete Resilienzmaßnahmen zu planen. „Als Stadt werden wir enorm vom direkten Zugang zu lokalisierten Klimainformationen profitieren. FOCAL hilft uns, nachhaltiger zu planen und unsere Maßnahmen zur Klimaanpassung effektiver umzusetzen“, meint Tim Tewes, Projektleiter im Bereich klimaresiliente Städte bei der Stadt Konstanz.

Hinter FOCAL steckt ein Konsortium aus 14 Partnern, koordiniert vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD. Letzteres hat im Rahmen des Vorhabens die cloudbasierte Workflow-Management-Lösung Steep zur effizienten Verarbeitung großer Klima- und Erdbeobachtungsdaten entwickelt. Wie Eva Klien, Abteilungsleiterin Geoinformationsmanagement beim Fraunhofer IGD und FOCAL-Projektkoordinatorin, erläutert, lassen sich mithilfe von Steep komplexe Datenströme automatisiert verarbeiten und passgenau für kommunale Entscheidungsprozesse bereitstellen.

KI hebt Datenschätze in Bremen

Ein Showcase zum Einsatz von Steep ist nach Angaben von Eva Klien die Erstellung von Versiegelungskarten. „Basierend auf den offenen Daten der Bundesländer sind wir mit einem von uns trainierten KI-Modell in der Lage, in Orthofotos verschiedene Klassen von versiegelten Flächen zu ermitteln, also etwa Asphalt, Pflaster, Gebäude und unbebaute Oberflächen“, berichtet sie und ergänzt: „Auf Basis dieser Informationen kann der Versiegelungsgrad der einzelnen Flächen präzise bestimmt werden. Durch die Erfassung und Analyse dieser und anderer Faktoren können Städte unterschiedliche Umweltbelastungen wie Überhitzung, Luftverschmutzung und den Verlust von Grünflächen besser verstehen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.“

Das Thema Versiegelung war auch der Ausgangspunkt für die Kooperation zwischen dem Landesamt GeoInformation Bremen und dem Bremer Luft- und Raumfahrtkonzern OHB, die im Projekt Urban Feature Monitoring with Artificial Intelligence (Urban AI), gemeinsam neue Wege in der Nutzung von Fernerkundungs- und Geodaten gehen wollen. Denn Satelliten-, Luft-, Infrarot- und Drohnenbilder sowie weitere Geodaten enthalten eine schier unendliche Fülle an Informationen – traditionelle Ansätze stoßen bei der Verarbeitung jedoch an ihre Grenzen. „Diese Datenschätze für die Stadt Bremen zu heben, gelingt nur durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz“, so Ulrich Gellhaus, Leiter von GeoInformation Bremen.

Auslöser für das Projekt mit der OHB war zunächst die Frage des Landesamts, wie viele Schottergärten es in Bremen gibt und wo im Stadtgebiet sich diese Flächen befinden, die vor allem durch ihre schlechte Ökobilanz auffallen. Um das herauszufinden, sollten KI-Methoden zum Einsatz kommen. „Die Aufgabenstellung haben wir dann sehr schnell mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltbereich auf das generelle Thema Versiegelung ausgeweitet“, berichtet Gellhaus. Ziel sei nun der Aufbau eines sogenannten Entsiegelungspotenzialkatasters, das zeigt, wo der Boden in Bremen wie bedeckt ist – mit Beton, Asphalt, Rasen, Rasengittersteinen, Vegetation, Schotter oder Sand? Umweltauswirkungen wie Überflutungen oder Hitzeinseln könnten so besser verstanden und geeignete stadtplanerische Maßnahmen zur Reduzierung der Versiegelung identifiziert werden. Gellhaus: „Wir liefern sozusagen für den Gesundheitszustands Bremens die Daten zur Diagnose und Therapie.“

Hilfreiche Visualisierungen und Simulationen

(Bildquelle: GeoInformation Bremen)

Als Grundlage für die Analyse und Modellierung von Versiegelungsgraden mithilfe von KI dienen Befliegungsdaten und Informationen aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). OHB Digital Connect übernimmt die Ableitung der technischen Anforderungen für die verschiedenen Anwendungen und entwickelt Methoden sowie Verarbeitungsketten. Um komplexe Zusammenhänge in den Daten zu erkennen und zu nutzen, werden nach Angaben von OHB vor allem Deep-Learning-Techniken angewandt. Aufgrund der Komplexität der KI-Methoden stehe man aber noch auf der „ersten Iterationsstufe“, so Gellhaus. „Es bedarf noch einiger Verbesserungen in der Analysetechnik, um mit hoher Wahrscheinlichkeit grundstücksscharfe Aussagen zum jeweiligen Versiegelungszustand machen zu können. Für einen ersten Überblick über die Stadt sind die bisherigen Ergebnisse jedoch schon hervorragend und liefern uns neue Möglichkeiten, Bremen zu betrachten, zu verstehen und lebenswert zu gestalten.“

Die Bereitstellung fachbezogener Geoinformationen spielt auch in der Anfang Juli dieses Jahres vom Bremer Senat beschlossenen Klimaanpassungsstrategie eine wesentliche Rolle. Explizit genannt werden etwa die Bereitstellung raumbezogener Informationen über den Digitalen Zwilling Bremens, unter anderem in Form von Echtzeitdaten und Zeitreihen von Wetter-, Umwelt- und Mobilitätsdaten, die Analyse hochauflösender raumbezogener und klimarelevanter Daten mit Mitteln der KI sowie die Simulation raumbezogener, klimarelevanter Prozesse. Die Grundlage für all diese Maßnahmen bilden Fernerkundungsdaten aus Befliegungen wie zum Beispiel Orthofotos, Schrägluftbilder, Laserscandaten, 3D-Stadtmodelle, 3D-Mesh, Oberflächen- und Geländemodelle. „Solche Daten sind insbesondere für Visualisierungen und Simulationen unerlässlich“, erläutert Ulrich Gellhaus. „Die Nutzung von satellitengestützten Fernerkundungsdaten etwa aus dem Copernicus-Programm steckt für Kommunen aber noch in den Kinderschuhen. Hier erwarten wir in den nächsten Jahren durch bessere und höher auflösende Sensoren große Fortschritte.“

Rahmen für wirkungsorientierte Maßnahmen

Die Rolle von Geodaten bei der Bewältigung von Umwelt- und Klimaherausforderungen kann nach Ansicht von Gellhaus gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. „Geodaten ermöglichen die Identifikation von Schwachstellen im Ökosystem der Stadt. Sie liefern durch Simulationsmöglichkeiten Vorhersagen und lassen Handlungsoptionen auf ihre Wirksamkeit vorab überprüfen. Bilanzierungen auf der Basis regelmäßig erhobener Geodaten ermöglichen die Kommunikation des Erfolgs von Maßnahmen gegenüber Politik, Wirtschaft und Bevölkerung“, zählt er auf. „Kurzum: Geodaten schaffen vor dem Hintergrund knapper kommunaler Kassen den Rahmen für wirkungsorientierte Maßnahmen – sprich: mit möglichst wenig Aufwand die größtmögliche Wirkung erzeugen.“

Kreis Calw: Neues Geoportal mit Terratwin

[29.01.2026] Um komplexe Daten transparent und einfach zugänglich zu machen, hat das Landratsamt Calw sein Geo-Informationssystem (GIS) auf die Plattform Terratwin umgestellt. Die Lösung des gleichnamigen Anbieters ist auf allen Endgeräten und somit auch mobil nutzbar. mehr...

Wiesbaden: Digitaler Zwilling mit Baustellenüberblick

[13.01.2026] Wiesbaden hat den Digitalen Zwilling der Stadt um den Baustellenmelder ergänzt. Somit erhalten die Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen rund um aktuelle und geplante Baustellen über eine zentrale Plattform. mehr...

Braunschweig: Warum heißt die Straße so?

[12.01.2026] Das Geoportal der Stadt Braunschweig bietet einen neuen Service. Neben Daten zu Schulradwegen, Starkregenfolgen, Stadtbäumen und weiteren Themen liefert es nun Hintergründe zu Straßennamen. Per QR-Code am Straßenschild sollen diese in Zukunft auch direkt vor Ort abrufbar sein. mehr...

Darmstadt 3D: Grundgerüst für Urbanen Zwilling

[16.12.2025] Von Darmstadt gibt es jetzt ein maßstabsgetreues dreidimensionales Modell mit hoher Detailtiefe. In der browserbasierten Anwendung lassen sich beispielsweise Entfernungen und Flächen messen, Schattenwürfe simulieren oder Sichtbarkeiten analysieren. Perspektivisch bildet sie das Grundgerüst für einen Urbanen Digitalen Zwilling. mehr...

Karlsruhe: Digitaler Klimazwilling

[02.12.2025] In Karlsruhe soll die Klimafolgenanpassung messbar, vorausschauend und smart gestaltet werden. Mit diesem Ziel baut die Stadt im Projekt Sensor City einen Digitalen Klimazwilling auf, der Geodaten und die Messwerte von Internet-of-Things-Sensoren nutzt. mehr...

Ruderatshofen: Drohnenvermessung für Hochwasserschutz

[27.11.2025] Ruderatshofen will besser auf Starkregenereignisse und Überflutungen vorbereitet sein. Damit geeignete Schutzmaßnahmen erkannt werden können, hat GIS-Anbieter RIWA ein 3D-Geländemodell vom Gemeindegebiet und den umliegenden Flächen erstellt. Dank Drohnentechnologie konnten 19 Hektar Land innerhalb eines Tages erfasst werden. mehr...

Esri Konferenz 2025: GIS eröffnen neue Perspektiven

[21.11.2025] Dass Geo-Informationssysteme die Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Zukunft sind, soll auf der diesjährigen Esri Konferenz (26. bis 27. November 2025, Bonn) in über 100 Fachvorträgen, Live-Demos und Tech-Sessions demonstriert werden. Im Fokus stehen neueste Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, GeoAI, Digital Twins, Earth Intelligence und Enterprise IT. mehr...

Interview: Das Gold der Kommunen

[12.11.2025] Das Unternehmen RIWA, Spezialist für Geoinformationen, war auf der Messe Kommunale mit dem neuen Slogan „Daten gestalten Zukunft“ vertreten. Im Gespräch mit Kommune21 erklärte Geschäftsführer Reinhard Kofler, warum Daten das wichtigste Gut der Kommunen sind und wie aus ihnen konkrete Mehrwerte entstehen. mehr...

Wuppertal: Startschuss für DigiTal Zwilling

[28.10.2025] Die erste Ausbaustufe des DigiTal Zwilling Wuppertal ist online. Er umfasst unter anderem ein neues Geoportal, mit dem sich Daten im 3D-Raum visualisieren lassen und hilft dabei, Maßnahmen der Stadtplanung nachhaltiger umzusetzen und Zukunftsszenarien zu vergleichen. mehr...

Intergeo: Lösungen für eine Branche im Wandel

[07.10.2025] Heute startet in Frankfurt die Intergeo 2025 – das weltweit führende Event für Geodäsie, Geo-Information und Landmanagement. Im Mittelpunkt stehen Künstliche Intelligenz, Digitale Zwillinge und Reality Capturing als Zukunftstreiber einer Branche im Wandel. mehr...

BürgerGIS: Wie Maps, aber für Hanau

[02.09.2025] In Hanau ist das neue digitale Geoportal BürgerGIS online gegangen. Es bietet der Öffentlichkeit zahlreiche interaktive Funktionen für individuelle Auswertungen und ist auch die Basis für künftige Bürgerbeteiligungen. mehr...

Magdeburg: Modell für Sachsen-Anhalt

[29.08.2025] Ein Digitaler Zwilling soll Magdeburgs Stadtplanung effizient und nachhaltig gestalten. Die Landeshauptstadt setzt dafür eine cloudbasierte Software ein, welche die Stadt Halle (Saale) entwickelt hat. Damit leisten beide Kommunen Pionierarbeit für Sachsen-Anhalt. mehr...

Onlinepräsentation: Das steckt im Klimaatlas BW

[22.08.2025] Welche Möglichkeiten der Klimaatlas BW bietet und wie er bei der Klimaanpassung unterstützen kann, will das Kompetenzzentrum Klimawandel der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am 18. September in einer Onlineveranstaltung zeigen. mehr...

Mannheim: Digital durch den Wald

[22.08.2025] Im Geoportal Mannheim finden Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt ein neues digitales Freizeitangebot vor. Ein Audioguide und eine digitale Karte führen durch das beliebte Naherholungsgebiet des städtischen Käfertaler Walds. mehr...