InterviewStädte leisten Außerordentliches

Dr. Eva Lohse

(Bildquelle: Deutscher Städtetag)

Frau Dr. Lohse, die Kommunen stehen vor der größten Herausforderung seit vielen Jahren. Wie optimistisch sind Sie, dass die vielen Flüchtlinge aufgenommen werden können?

Die Städte leisten seit Monaten Außerordentliches bei der Versorgung von Bürgerkriegsflüchtlingen und politisch Verfolgten und sie sehen sich gemeinsam mit Bund und Ländern weiterhin in dieser Verantwortung. Gleichwohl stoßen sie vielerorts an Belastungsgrenzen vor allem bei den Unterbringungskapazitäten. In Ballungsräumen und Universitätsstädten mit angespannten Wohnungsmärkten muss möglichst schnell mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden – nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für alle Menschen, die auf günstige Wohnungen angewiesen sind.

Wie kann die Integration aus Ihrer Sicht gelingen?

Elementar ist hier zuallererst der Spracherwerb. Aber auch die Integration in den Arbeitsmarkt, Bildung und Ausbildung, Schule und Kindergarten gilt es zu organisieren und voranzutreiben. Dafür müssen Bund und Länder ihre Integrationsbemühungen erheblich ausweiten und sie müssen die Städte auch finanziell in die Lage versetzen, die notwendigen Integrationsaufgaben zu erfüllen.

Reichen die Unterstützung von Bund und Ländern für die Städte und Gemeinden aus?

Eine weitere Zuwanderung ist nur zu bewältigen, wenn sie wirkungsvoller gesteuert und reduziert wird. Es muss gelingen, innerhalb der EU für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge zu sorgen, Fluchtursachen zu minimieren sowie Maßnahmen zu unterstützen, die zu einer Befriedung in den Konfliktregionen beitragen. Wichtige und richtige Schritte auf nationaler Ebene sind schnellere Asylverfahren, mehr Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen und effektivere Rückführungen von Menschen ohne Bleibeperspektive. Dafür ist mehr Personal für Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nötig.

Welche Erwartungen an die Bundesregierung haben Sie?

In Bezug auf die Kostenerstattung fordern die Städte die Länder auf, die vom Bund bewilligte Unterstützung in Höhe einer Pro-Kopf-Pauschale von zunächst 670 Euro an die Kommunen weiterzugeben und diese Summe gegebenenfalls mit eigenen Mitteln aufzustocken, um den Kommunen die Kosten für Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber und Flüchtlinge zu erstatten.

Sicher ist die Flüchtlingskrise das beherrschende Thema. Sorgen bereiten aber auch die wachsenden Unterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Städten. Kann die Neuregelung der föderalen Bund-Länder-Finanzbeziehungen zur Schließung dieser Kluft beitragen?

Es scheint eher unwahrscheinlich, dass die Neuregelung der föderalen Finanzbeziehungen gleichzeitig die Unterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Städten maßgeblich minimiert. Wesentlich mehr zu erwarten ist diesbezüglich von der im Koalitionsvertrag vereinbarten Förderung für strukturschwache Städte und ihre Regionen. Strukturschwache Städte haben gleich zwei Probleme: weniger originäre Einnahmen als strukturstarke Städte und gleichzeitig besonders hohe Sozialausgaben. Deshalb benötigen sie dringend mehr Mittel, um überhaupt wieder an die Entwicklung Anschluss zu finden.

„Städte müssen finanziell in die Lage versetzt werden, die Integrationsaufgaben zu erfüllen.“

Bei all den genannten drängenden Themen: Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung der Verwaltung für die Städte aus Ihrer Sicht?

Der Stellenwert der Digitalisierung in der Verwaltung ist seit langem hoch. Verwaltung ist ohne elektronische Unterstützungsleistung schlichtweg nicht mehr möglich. Digitalisierte Prozessabläufe bilden die Basis für die internen Verwaltungsvorgänge. Sie sind inzwischen aber auch entscheidend für die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmen und mit allen Institutionen, die mit Kommunalverwaltungen in Kontakt stehen. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass ein Blackout der Informationstechnologie in einer Kommunalverwaltung das Verwaltungshandeln zum Erliegen bringen würde.

Die Stadt Ludwigshafen gehört zur Metropolregion Rhein-Neckar, was können andere Städte und Regionen von den E-Government-Projekten der Metropolregion lernen?

Uns ist es gelungen, in der Region ein wirtschaftsorientiertes E-Government durch interkommunale Kooperation aufzubauen. Obwohl dies ein hoch anspruchsvolles Unterfangen mit komplexen Aufgaben ist, sehen alle Beteiligten darin eine gemeinsame Aufgabe, in die sich Verwaltung und Wirtschaft aktiv einbringen müssen. Durch die Bündelung unserer Kräfte hat unsere Region sicherlich Modellcharakter für andere. Wir sind stolz, dass uns die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz vor kurzem zugesagt haben, unser 2010 ins Leben gerufene Modellvorhaben Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen gemeinsam fortzuführen und die Region auch weiterhin als Innovations- und Erprobungsraum zu nutzen, um auf Bundes- oder Länderebene entwickelte Infrastrukturkomponenten fachübergreifend in die Praxis zu bringen.

Viele Städte geben den Bürgern die Gelegenheit, sich aktiv an der Stadtpolitik zu beteiligen. Welche Themen sind für eine Bürgerbeteiligung geeignet und welche Rolle spielen dabei Online-Beteiligungsangebote?

Die Städte praktizieren in vielen Bereichen eine aktive Bürgerbeteiligung. Ein Beispiel sind so genannte Bürgerhaushalte, wo die Bürgerinnen und Bürger konkret beschreiben, wofür die Finanzmittel des städtischen Haushalts verwendet werden sollten. Weitere Beispiele sind Abfragen zur Stadtgestaltung, Angebote von städtischen Serviceportalen, Diskussionsplattformen und Online-Portalen, bei denen die Meinung zu kommunalen Sachverhalten abgefragt wird. Die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten erweitern bereits früher praktizierte, teilweise gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligungsverfahren, etwa bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Sie bieten darüber hinaus auch nicht-ortsansässigen oder bei einer Veranstaltung abwesenden Bürgern Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung.

Wo stehen die Städte auf dem Weg zur effizienten, bürgernahen Verwaltung – und welche Hindernisse sind noch zu überwinden?

Die Städte haben den Anspruch, ihre Verwaltungen gleichzeitig bürgernäher und effizienter zu gestalten. Das gelingt vielerorts gut, wie eine aktuelle Erhebung des Statistischen Bundesamts gerade wieder belegt hat. Der gute Zwischenstand sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch Potenzial gibt. Ein aktueller Ansatz ist, elektronisch angebotene Verwaltungsdienstleistungen künftig so weiter zu entwickeln, dass von der Antragstellung bis zur Erteilung von Bescheiden eine nahtlose elektronische Abwicklung möglich wird. Gleichzeitig kommt es darauf an, dass die Nutzung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen auch für Ungeübte leichter handhabbar wird.

Dieses Interview ist in der Februar-Ausgabe von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

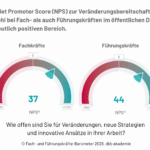

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...

Augsburg: Dom in 4D erkunden

[17.10.2025] Der Augsburger Dom kann künftig auch in 4D erkundet werden. Der virtuelle Rundgang führt durch verschiedene Epochen und macht Geschichte auf besondere Art greifbar. mehr...

Katastrophenschutz: 5G-Drohne hilft Rettungskräften

[14.10.2025] Inwiefern Drohnen durch Live-Luftaufnahmen bei Rettungseinsätzen unterstützen können, testet aktuell die Berufsfeuerwehr Rostock. Koordiniert wird das Projekt ADELE vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). mehr...

Leitfaden: Wegweiser für Digitalisierungsbeauftragte

[07.10.2025] Studierende der Hochschule Ludwigsburg haben unter fachlicher Beratung von Axians-Infoma-Consultants einen Leitfaden entwickelt, der Digitalisierungsverantwortliche in Kommunen auf ihre vielfältigen Aufgaben vorbereiten soll. mehr...