StudieE-Government wirkt

E-Government-Ziele der Behörden

(Bildquelle: Materna GmbH)

Der IT-Dienstleister Materna hat gemeinsam mit der Hochschule Harz sowie den Fachhochschulen Bern und Kärnten erneut eine Studie zur Wirkung von E-Government in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Die Ergebnisse wurden erstmals auf der CeBIT 2016 präsentiert. 16 Prozent der rund 900 angeschriebenen Behörden aus der Landes- und Kommunalverwaltung haben an der Studie teilgenommen.

Ziel der Befragung war es herauszufinden, wie die Verwaltungen ihren Status quo hinsichtlich E-Government einschätzen, wo sie Herausforderungen beim E-Government sehen und wie E-Government zur Lösung aktueller Verwaltungsprobleme beiträgt. Im Ergebnis zeigt sich ein vielschichtiges Bild, das von einem starken Willen zur Digitalisierung der Verwaltung, aber auch von Ängsten und Befürchtungen geprägt ist. Der Weg zur digitalen Verwaltung ist unumkehrbar eingeschlagen, aber dieser Weg ist noch lang. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, eine eigene E-Government-Strategie entwickelt zu haben. Das zeigt, dass E-Government die Phase des Experimentierens hinter sich gelassen hat.

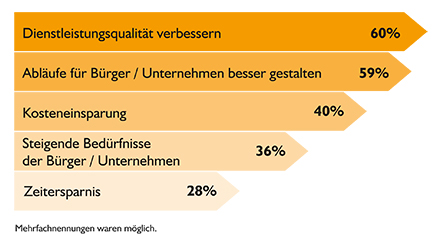

Als Treiber für E-Government-Aktivitäten sehen die befragten Verwaltungen vor allem die Politik und sich selbst. Im Gegensatz zu anderen Branchen, die vor allem durch äußere Einflüsse wie beispielsweise die Globalisierung oder hohen Wettbewerbsdruck zur Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse getrieben werden, digitalisieren sich Verwaltungen vorrangig von innen heraus. Die Ziele richten sich dabei aber eher in Richtung der Verwaltungskunden. Vor allem die Verbesserung der Dienstleistungsqualität sowie besser gestaltete Abläufe für Bürger und Unternehmen stehen im Fokus.

Diskrepanz zwischen Umsetzung und Planung

Das Spektrum an E-Government-Elementen ist vielfältig und reicht von elektronischen Behördenpostfächern über die E-Rechnung bis hin zu elektronischen Amts- und Verkündungsblättern. Interessant ist deshalb ein Blick darauf, welche Elemente heute weit verbreitet und welche geplant sind.

Geo-Informationssysteme und die elektronische Akte nehmen die Spitzenposition ein. Mehr als die Hälfte der befragten Verwaltungen setzen sie ein. Alle weiteren abgefragten Elemente sind nur in weniger als der Hälfte der Verwaltungen im Einsatz. Allerdings sind alle Elemente bei der Mehrzahl der Verwaltungen mittlerweile in der Planung. Den deutlichsten Unterschied zwischen Umsetzung und Planung zeigt die E-Rechnung, die erst 20 Prozent der Verwaltungen einsetzen, aber weitere 60 Prozent fest einplanen. Auch die Eröffnung von Zugängen über De-Mail und die Prozessoptimierung haben einen großen Planungsstand. Im Ländervergleich ist Österreich klarer Vorreiter mit den meisten umgesetzten E-Government-Elementen, gefolgt von der Schweiz. Deutschland landet hier nur auf dem dritten Platz.

Die Befragten schätzen E-Government als Lösung für die zentralen Probleme der Verwaltungen in den kommenden drei bis fünf Jahren eher verhalten ein. Allenfalls bei der Bewältigung der Qualitätsansprüche von Verwaltungskunden traut man E-Government viel zu.

Bei der Frage danach, ob die Koordination der E-Government-Aktivitäten zwischen den Verwaltungen auf Landes- beziehungsweise Kantonsebene sowie auf kommunaler Ebene ausreicht, gibt es deutliche nationale Unterschiede. Während 53 Prozent der Schweizer Verwaltungen mit der Koordination zufrieden sind, sagen das nur 13 Prozent der deutschen Verwaltungen. Auch in Österreich hält nur eine Minderheit von 38 Prozent der Verwaltungen die Koordination für ausreichend.

Wie lässt sich die Wirkung von E-Government messen?

Ein Schwerpunkt der Studie lag in der Untersuchung von Wirkungsmessungen zum E-Government. Ergebnis: Verwaltungen messen die Wirkung von E-Government vorwiegend im Vorfeld von Projekten, Bewertungen a posteriori spielen hingegen nur eine nachgeordnete Rolle. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass eine Vorkostenkalkulation die Voraussetzung für E-Government-Projekte darstellt, während eine nachträgliche Wirkungsmessung keinen unmittelbaren Nutzen zu bringen scheint.

Die wichtigste Anforderung an ein umfassendes und gleichzeitig praktikables Modell der Wirkungsanalyse ist laut der Studie mit mehr als 80 Prozent der Nennungen ein einfaches Handling. Offenbar fehlt der Verwaltung noch ein einfaches Modell der Wirkungsanalyse, um Messungen sowohl vor als auch nach den Projekten durchführen zu können.

Während in den vergangenen Jahren viele Branchen die Verantwortung für IT-Projekte von der IT- in die Fachabteilungen verlagert haben, sind bei E-Government-Projekten in der Verwaltung maßgeblich die verantwortlichen IT-Mitarbeiter beteiligt (bei 71 Prozent der Studienteilnehmer). Mitarbeiter der Fachabteilungen (45 Prozent) spielen nur eine nachgeordnete Rolle. Korrelierend zu deren geringen Beteiligung an entsprechenden Projekten schätzen die Teilnehmer die Akzeptanz von E-Government in den Fachabteilungen überwiegend als problematisch ein: 55 Prozent sehen Akzeptanzprobleme. Angesichts der Tatsache, dass diese insgesamt als größtes Risiko von E-Government-Projekten gesehen werden – noch vor Investitionshöhen, steigendem Ressourcenbedarf und wachsendem Fortbildungsbedarf –, ergibt sich in der Verbesserung der Akzeptanz bei den Verwaltungsmitarbeitern ein offenbar dringendes Handlungsfeld.

Erfolg nur mit Akzeptanz der Mitarbeiter

Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiten die Studienpartner eine Reihe von Handlungsempfehlungen ab. Hierzu gehört vor allem die Stärkung der internen Akzeptanz durch eine an der Digitalisierung ausgerichteten Personalentwicklung. Speziell in Deutschland sollten Behörden konsequent auf die Attraktivität von E-Government für die Verwaltungskunden achten. Verbesserte Zugänglichkeit und hohe Nutzerfreundlichkeit sollten deshalb im Fokus stehen. Die E-Government-Studie aus dem Vorjahr konnte für Deutschland einen Regelungsbedarf in Form von E-Government-Gesetzen der Bundesländer nachweisen. Inzwischen haben weitere Bundesländer entsprechende Entwürfe erarbeitet. Die noch fehlenden Länder müssen nun nachziehen. Kooperationen auf derselben Verwaltungsebene sowie ebenenübergreifend haben sich als gute Plattform zum Wissensaustausch und zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit bewährt und sollten deshalb verstärkt genutzt werden.

Die E-Government-Welt befindet sich derzeit in einer Transformationsphase. Wenn es stimmt, dass Veränderungen oft mit Befürchtungen der unmittelbar Betroffenen verbunden sind, dann ist dies die klarste Erkenntnis aus dieser Studie: Erfolgreiches E-Government ist nur mit der Akzeptanz der Verwaltungsmitarbeiter zu erreichen. Akzeptanz erreicht man durch geteilte Verantwortung, Kooperation, klare Regelungen sowie ein strategisches, nachhaltiges und messbares Vorgehen. Und das sind auch die Wünsche der befragten Verwaltungen.

Dieser Beitrag ist in der Juli-Ausgabe von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Schleswig-Holstein: Konsequent digital

[28.01.2026] Von Anlagengenehmigung bis zum Wohngeld: Schleswig-Holstein setzt den Roll-out von Onlinediensten und die Digitalisierung der Verwaltung weiter konsequent um. Ein landeseigenes Digitalisierungs-Dashboard soll die Fortschritte künftig visualisieren. mehr...

OZG-Leistungen: Schub für die digitale Verwaltung

[26.01.2026] Der Bund sowie Bayern und Hessen als Pilotländer erproben einen neuen Weg, um digitale Verwaltungsdienste überall anbieten zu können. Dabei finanziert der Bund Roll-in-Teams für die Kommunen, während sich die Länder verpflichten, bis Ende 2026 fünf Online-Dienste landesweit einzuführen. Das Verfahren soll auf andere Länder übertragen werden. mehr...

Deutscher Städtetag: Lüneburgs OB ist neue Vizepräsidentin

[26.01.2026] Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch ist die neue Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages. Sie folgt auf Katja Dörner, die im Herbst 2025 nicht erneut zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde und somit auch aus dem Präsidium des DST ausgeschieden ist. mehr...

Potsdam: Neuer Digitalisierungsrat

[19.01.2026] In Potsdam hat sich der zweite Digitalisierungsrat der Stadt konstituiert. Er soll in den kommenden drei Jahren den digitalen Wandel der brandenburgischen Landeshauptstadt begleiten und bringt dafür Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. mehr...

Saarland: Dritte Auflage des E-Government-Pakts

[08.01.2026] Das Saarland und die Kommunen haben die dritte Auflage ihres E-Government-Pakts unterzeichnet. Das Land wird demnach die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und beim Ausbau digitaler Angebote unterstützen. Ein gemeinsames IT-Steuerungsgremium wird die vereinbarten Maßnahmen begleiten. mehr...

GovTech Kommunal: Kommunen digital handlungsfähig machen

[18.12.2025] Die Initiative GovTech Deutschland hat ihr Angebot um den Verein GovTech Kommunal erweitert. Es soll damit eine bundesweite Einheit geschaffen werden, welche die kommunale Digitalisierung systematisch bündelt und konsequent an den Bedarfen der Städte, Gemeinden und Landkreise ausrichtet. Die Mitgliedschaft steht mit gestaffeltem Beitragsmodell allen Kommunen offen. mehr...

Hanau: Stadtweite IT neu ausgerichtet

[18.12.2025] Hanau hat sich das Ziel gesteckt, bis 2030 die Digitalisierung der gesamten „Unternehmung Stadt“ abzuschließen. Dazu werden Entscheidungs-, Verantwortungs- und Budgetstrukturen künftig an einer Stelle gebündelt, zudem soll die Stelle des CDO geschaffen werden. mehr...

Deutscher Landkreistag: Kommunen in Modernisierungsagenda einbinden

[11.12.2025] Die von Bund und Ländern vereinbarte föderale Modernisierungsagenda bewertet der Deutsche Landkreistag (DLT) als positiv. Damit Bürger, Unternehmen und Kommunen jedoch tatsächlich entlastet werden, ist ein enger Schulterschluss mit Landkreisen, Städten und Gemeinden bei der Umsetzung erforderlich. mehr...

Sachsen-Anhalt: Zentrale Serviceagentur für Kommunen

[08.12.2025] Eine Machbarkeitsstudie aus Sachsen-Anhalt zeigt, dass eine zentrale Serviceagentur für Kommunen Verwaltungsabläufe beschleunigen und verbessern kann. Digitalministerin Lydia Hüskens kündigte an, dass ab 2026 sukzessive eine Unterstützungseinheit für Kommunen umgesetzt werden soll. mehr...

IT-Planungsrat: Kommunalbeirat NOOTS

[08.12.2025] Das Kommunalgremium des IT-Planungsrats übernimmt im Zuge der Neuaufstellung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) zusätzlich die Rolle des Kommunalbeirats NOOTS. Es hat dabei keine Entscheidungsbefugnis, sondern erfüllt eine Resonanz- und Feedbackfunktion. mehr...

4. Digitalministerkonferenz: Bessere Zusammenarbeit aller Ebenen

[27.11.2025] Bei der 4. Digitalministerkonferenz in Berlin setzte Niedersachsens Digitalministerin Daniela Behrens den Schwerpunkt auf föderale Zusammenarbeit: Sie forderte eine engere, effektivere Zusammenarbeit aller föderaler Ebenen und den Zugang zu Services des ITZBund auch für Länder und Kommunen. mehr...

Oldenburg: Mit neuem Amt in die digitale Zukunft

[27.11.2025] Alle Aufgaben rund um digitale Verwaltungsprozesse und die IT-Infrastruktur bündelt die Stadt Oldenburg ab Anfang kommenden Jahres in einem eigenen Amt für digitale Transformation. Das soll Abstimmungsaufwände reduzieren, Prozesse beschleunigen und dauerhaft zu innovativen, bürgernahen Angeboten beitragen. mehr...

Föderale Modernisierungsagenda: Jetzt muss gehandelt werden

[27.11.2025] Der Nationale Normenkontrollrat mahnt die in der Föderalen Modernisierungsagenda vorgesehene bessere Aufgabenbündelung mit Nachdruck an. Die Ministerien müssten dieses Projekt konsequent weiterverfolgen, um Effizienz und Entlastung der Kommunen zu sichern. mehr...

Vitako: 20 Jahre Austausch und Innovation

[11.11.2025] Seit zwei Jahrzehnten vertritt Vitako die Interessen der kommunalen IT-Dienstleister. Bei der Jubiläumsfeier würdigte Digitalminister Karsten Wildberger in klaren Worten die Rolle der Kommunen als Ausgangspunkt digitaler Verwaltung und rief zu enger Zusammenarbeit mit Bund und Ländern auf. mehr...

Hamburg: Annika Busse ist die neue CIO

[11.11.2025] Annika Busse ist die neue CIO der Freien und Hansestadt Hamburg. Die bisherige stellvertretende Hamburg-CIO hat zum 1. November die Nachfolge von Jörn Riedel angetreten, der nach langjährigem Wirken in den Ruhestand verabschiedet wurde. mehr...