Round TableGemeinsam stark

Beim virtuellen Round Table sprachen die Teilnehmer darüber, wie das re@di-Netzwerk funktioniert und welche Vorteile die interkommunale Zusammenarbeit mit sich bringt.

(Bildquelle: PEAK Agentur für Kommunikation)

Die Corona-Krise bringt neuen Schub für die Digitalisierung in Kommunen, heißt es jetzt allenthalben. Wie ist Ihre Ansicht? Wasserbäch: Die Digitalisierung hat definitiv einen Schub erhalten. Videokonferenzen, Arbeit aus dem Homeoffice, Online-Termine – all das ist bei uns in der Stadt Stutensee jetzt gang und gäbe. Und so ging es allen Kommunen. Kraut: Bei unseren Mitarbeitern in der Stadtverwaltung Ettlingen hat durch die Krise ein großes Umdenken stattgefunden, was das Thema angeht. Ein Großteil empfindet die Digitalisierung laut einer Umfrage, die wir während der Pandemie durchgeführt haben, als sehr positiv. Itrich: Wir haben ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter der Digitalisierung jetzt wesentlich aufgeschlossener gegenüberstehen. Schließlich waren die Verwaltungen gezwungen, sich mit digitalen Lösungen auseinanderzusetzen und diese auch zu nutzen. Dadurch wurde vielen die Angst genommen, sie im täglichen Arbeitsalltag zu implementieren. Müller: Mir ist bei uns in Bruchsal aufgefallen, dass wir im Zuge der Krise schnelle und effiziente Entscheidungen treffen konnten, die unter normalen Umständen wahrscheinlich Wochen und Monate gebraucht hätten. So wurde das mobile Arbeiten von zu Hause aus über Nacht zum Mittel der Wahl, während es vorher eher eine Randerscheinung war. Wie sind Ihre Verwaltungen bislang durch die Corona-Krise gekommen, waren Sie vorbereitet? Müller: Verwaltungen sollten generell darauf vorbereitet sein, im Krisenfall einen Verwaltungsstab einzusetzen. Daran haben wir uns während der Pandemie orientiert und einen kleinen Krisenstab eingerichtet, der regelmäßig getagt hat. Auch die Kommunikation mit den Bürgern lag in der Hand des Krisenstabs – bis hin zum Plakat mit Warnhinweisen zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen am Baggersee. Oberstes Ziel war, dass die Verwaltung trotz geschlossenem Rathaus arbeitsfähig bleibt. Itrich: Was die Hardware angeht, waren wir in jedem Fall nicht auf die Pandemie vorbereitet. Wir hatten relativ wenige Mobilgeräte, sodass nicht jeder Mitarbeiter eines nutzen konnte. Insbesondere Webcams und Headsets waren Mangelware. Durch die Pandemie waren gerade diese Geräte nur noch zu sehr hohen Preisen verfügbar. Wir haben dann kreative Lösungen gefunden, um unsere Mitarbeiter zu versorgen. Beispielsweise konnten wir hilfreiche Software beschaffen oder private Hardware einbinden. Kraut: Wir konnten schnell genügend Homeoffice-Umgebungen aus dem Boden stampfen. Das ging aber nur, weil die Infrastruktur schon vorher da war. Grundsätzlich können die Verwaltungen mit Krisen umgehen. Aber eine Pandemie in dieser Größenordnung mit Lockdown und anderen unvorhergesehenen Umständen – dass man beispielsweise als nicht-zuständige Organisation plötzlich Masken besorgen muss – das war schon eine völlig neue Erfahrung. Wasserbäch: Wir hatten ein paar Monate vor dem Lockdown zufällig eine Schulung, bei der es um Krisen-Management ging. Im Zuge dessen wurden neue Strukturen im Verwaltungsstab geschaffen, auf die wir dann zurückgreifen konnten. Außerdem waren unsere Führungskräfte bereits mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Die restlichen Mitarbeiter konnten wir dann auch schnell mit Laptops versorgen. Online-Anträge konnten die Bürger über das Serviceportal Baden-Württemberg (service-bw) einreichen. Welche Maßnahmen wurden zusätzlich ergriffen? Müller: Wir haben im Zuge der Krise an einem Freitag adhoc 40 Laptops gekauft und mit Kreditkarte bezahlt. Das wäre früher schlicht nicht möglich gewesen. Aber weil der Markt für Neugeräte derart abgegrast war, mussten wir die Gelegenheit nutzen. Wir haben dann bei einer Ettlinger Firma bestellt, die gebrauchte Geräte aufarbeitet. Itrich: Wir hatten glücklicherweise bereits eine Homeoffice-Lösung im Einsatz. Die konnten wir entsprechend nachlizensieren und so daran anpassen, dass mehr Mitarbeiter gleichzeitig von zu Hause aus darauf zugreifen. Unsere IT-Abteilung musste wie in vielen Kommunen einige Überstunden leisten und sich teilweise in neue Lösungen einarbeiten. Um Infektionsrisiken zu vermeiden, hatten wir zudem einen Hygieneplan im Einsatz. Die IT war deswegen nicht immer vollzählig, um zu verhindern, das eine komplette kritische Abteilung plötzlich krankheitsbedingt ausfällt. Kraut: Bei uns war die notwendige Technologie im Grunde auch schon vorhanden, beispielsweise was die VPN-Zugänge angeht. Ein Problem war, dass teilweise wochenlang keine Lizenzen mehr zu bekommen waren. Dafür stieg verwaltungsintern der Respekt für unsere Kollegen in der IT, die so viel in so kurzer Zeit geleistet haben. Wasserbäch: Für uns wurden Videokonferenzen zum zentralen Kommunikationsinstrument. Wir haben viele Mitarbeiter mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet, auch hier gab es allerdings Lieferengpässe. Damit wir weiter mit Firmen in Kontakt bleiben können, haben wir alle Besprechungszimmer mit Videokonferenz-Systemen ausgerüstet. Auch der Bürgersaal wurde provisorisch mit einem System ausgestattet. Intern nutzen wir Skype für die Videokonferenzen, parallel dazu außerdem Webex, auf das wir durch das re@di-Netzwerk gekommen sind. Webex nutzen wir auch für die Kommunikation mit Firmen. Wie verhält es sich mit dem Datenschutz bei den Lösungen, die Sie im Einsatz haben? Sind diese DSGVO-konform? Itrich: Was Webex angeht, existieren unterschiedliche Meinungen. Wir hatten uns für einen lokalen Anbieter entschieden, der uns versichert hat, dass er die Lösung DSGVO-konform implementiert. Sobald sich aber jemand außerhalb des re@di-Bundes dazugeschaltet hat, lief die Kommunikation mit Webex doch wieder über amerikanische Server. Zu diesem Zeitpunkt war das jedoch noch durch das Privacy Shield abgedeckt. Unsere Implementierung von Jitsi Meet läuft auch auf deutschen Servern und ist unbedenklich, was den Datenschutz angeht. Zoom hat in dieser Hinsicht ja mittlerweile ebenfalls nachgebessert. Kraut: Wir haben in der heißen Phase der Pandemie relativ schnell Microsoft Teams ausgerollt. Nachdem das Privacy Shield weggebrochen ist, beobachten wir jetzt die weitere Entwicklung. Ich persönlich bin der Meinung, dass entsprechende Regelungen eigentlich von den Ebenen über den Kommunen eingeführt werden sollten. Für uns als Kommunen, die ganz nah am Bürger sind, ist es schwer, die DSGVO-Richtlinien umzusetzen. Dagegen treibt der Bund aber Open-Source-Entwicklungen, wie beispielsweise Phönix und Gaia-X voran, wobei davon hier unten in den Kommunen noch gar nichts ankommt. Welche Rolle spielte das re@di-Netzwerk, konnten Sie sich gegenseitig unterstützen? Kraut: Unsere bereits etablierten re@di-Strukturen liefen weiter, dann eben über Videokonferenzen. Das ging bis dahin, dass wir neben unseren üblichen Themen auch die Corona-Maßnahmen und damit verbundene Angelegenheiten besprochen haben, beispielsweise die Beschaffung von Masken. Itrich: re@di war zur Zeit der Krise ein wunderbares Best-Practice-Netzwerk, um sich über gute Lösungen auszutauschen. Niemand musste sich noch mal die Mühe machen, den Markt neu abzusuchen. Stattdessen konnten wir aus den Erfahrungen der Partnerstädte lernen und diese auch umsetzen. So haben es dann neun Kommunen geschafft, gut durch die Pandemie zu schiffen und sich gegenseitig zu unterstützen. „re@di hat das Ziel, den Bürgern bessere Verwaltungsangebote und -services anzubieten.“ Das Netzwerk re@di wurde vor rund einem Jahr gegründet. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Kraut: Die ursprüngliche Absicht hinter dem Netzwerk war es, einen interkommunalen Verbund zu bilden, der sich mit der Digitalisierung auseinandersetzt. re@di verfolgt das Ziel, den Bürgern bessere Verwaltungsangebote und -services anzubieten. Das wollen wir gemeinsam schaffen, indem wir Prozesse strategisch erarbeiten und Projekte auf den Weg bringen. Wasserbäch: Durch die Arbeitsteilung kommen nicht nur Synergieeffekte, sondern langfristig auch Kosteneinsparungen zustande. Und das freut natürlich auch die Führungskräfte, also Bürgermeister/in und Gemeinderat. Itrich: Uns geht es auch darum, Standards in der Region zu schaffen. Das ist beispielsweise bei der Einführung von LoRaWAN oder der E-Rechnung sehr wichtig. Nicht zuletzt haben neun Städte gemeinsam bei Verhandlungen mit externen Dienstleistern mehr Gewicht und können eher gute Konditionen aushandeln, als beispielsweise eine kleine Stadt mit 30.000 Einwohnern allein. Müller: Ein wichtiges Kriterium war für mich, dass wir uns zusammentun, um die Bedürfnisse der teilnehmenden Städte zu eruieren und dementsprechend zu handeln. Es kursieren ja gemeinhin viele Schlagworte, was die Digitalisierung angeht, wie beispielsweise Verwaltung 4.0 und Ähnliches. Aber im Endeffekt müssen wir in unseren Kommunen arbeiten und die Dinge auf die Reihe bringen – großspurige Digitalisierungssprechblasen helfen uns da nicht weiter. Aber im re@di-Netzwerk sind wir alle Gleichgesinnte auf Augenhöhe und haben die gleichen Probleme. Und uns liegt allen daran, gemeinsam etwas zu schaffen. Carlo Schöll: Wenn ich aus meiner externen Sichtweise noch anfügen darf: Ich erlebe auch andere kommunale Zusammenarbeit und versuche auch diese auf den Weg zu bringen. Dabei fällt mir auf, dass da oftmals gewisse Feindseligkeiten existieren, was solche Unterfangen natürlich hemmt. Daher war es fantastisch zu beobachten, dass hier so eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden ist. Ein tolles Vorbild für andere Kommunen. Kraut: Netzwerk-Treffen machen – neben der thematischen und inhaltlichen Arbeit – in diesem Team sehr viel Freude, weil unter uns so eine gute und freundschaftliche Atmosphäre herrscht. Wie sieht die Organisationsstruktur aus? Kraut: Es gibt ein Plenum, das ein bis zweimal jährlich tagt. Darin sitzen die Oberbürgermeister, die mit dem Thema betrauten Amtsleitungen und die Digitalisierungsbeauftragten. Darunter befindet sich die Ebene der Fachgruppe. Daran nehmen Amtsleiter, Digitalisierungsbeauftragte sowie weitere Städtevertreter teil – das entscheidet jede Kommune selbst. Die Fachgruppe tagt etwa alle sechs bis acht Wochen. Auf dieser Ebene diskutieren wir die grobe Strategie. Dann folgt die Arbeitsebene, das sind die Projektgruppen. Um die Projekte zu erarbeiten, werden Teams aus verschiedenen Städten zusammengestellt. Dabei sind nicht immer alle neun Städte vertreten, manchmal sind es beispielsweise nur drei oder vier. Die Bandbreite der Projekte erstreckt sich von den Themen Sensorik und Internet of Things (IoT) über eine digitale Engagement-Plattform für Vereine bis hin zu Projekt-Management, Online-Bürgerservice, digitale Rechnung und E-Akte. Die Arbeitsgruppen haben in der Regel eine federführende Stadt, die entscheidet, wie oft man sich trifft. Zudem haben wir im re@di-Netzwerk einen 14-tägigen Jourfix eingeführt, der auch regelmäßig von fast allen Kommunen genutzt wird. Wie verändert die interkommunale Kooperation im re@di-Netzwerk die internen Strukturen in den jeweiligen Stadtverwaltungen? Kraut: In Ettlingen nimmt re@di schon auf eine gewisse Art Einfluss auf die Verwaltung. Wir haben beispielsweise eine Innovatoren-Gruppe von Mitarbeitern in den jeweiligen Dienststellen, die sich mit denen aus anderen Dienststellen austauschen. Zudem sind die Projektgruppen auch für die Fachämter der Städte geöffnet, sodass ein reger Austausch stattfinden kann. Itrich: Wir haben in Bühl analog zur Stadt Ettlingen eine so genannte Multiplikatoren-Gruppe, über alle Fachbereiche verteilt und ohne hierarchische Struktur. Die Mitglieder dieser Gruppen bearbeiten gemeinsam das Thema Digitalisierung und so hat re@di auch aus meiner Sicht eine gewisse Strahlkraft in die Verwaltung hinein. Die Zusammenarbeit soll bald evaluiert werden. Was ist Ihre Erwartung: Wie geht es weiter mit re@di? Kraut: Ich glaube, dass wir das Netzwerk noch stärker professionalisieren und das Projekt-Management weiter ausbauen sollten. Dann werden wir mit diesem Unterfangen sicher weitere sehr gute Ergebnisse erzielen. Müller: Es gibt auch die Überlegung, dass wir die interkommunale Zusammenarbeit über die Digitalisierung hinaus auf andere Bereiche ausweiten. Gemeinsam ist man einfach stärker. Und es macht Spaß. Wasserbäch: Ich sehe da nur positive Entwicklungen dahingehend, dass wir auch weiter zusammenarbeiten werden. Itrich: Wir können bereits einige sehr gute Ergebnisse präsentieren, die aus meiner Sicht in Deutschland einzigartig sind. Ich weiß nicht, wo sonst ein offenes Internet der Dinge als Plattform auf den Weg gebracht wurde, getragen von fünf Städten und bald wahrscheinlich auch Stadtwerken und Bürgergruppen. Solche Erfolge werden die Nachhaltigkeit dieses Netzwerks sicherstellen. Kraut: Die externe Organisation durch Herrn Schöll ist ein wichtiger Faktor für unsere gelungene Zusammenarbeit und das soll auch so bleiben. Man stelle sich vor, wir hätten das anders gemacht. Zum Beispiel so, dass immer eine Stadt im Wechsel die Führung übernimmt, das Protokoll führt und die Agenda anleitet. Das hätte auf Dauer sicher nicht so gut funktioniert. Für ein Unterfangen wie das unsere braucht es klare Strukturen und Regeln und jemanden, der sie durchsetzt. Schöll: Bei re@di ist die Stimmung mittlerweile so positiv, dass das Netzwerk sich den Austausch mit anderen Kommunen wünscht. Uns ist deshalb wichtig zu betonen, dass es sich hier nicht um einen geschlossenen Verein handelt. re@di ist sehr offen gegenüber Neuem, wir würden gerne weitere Stadtverwaltungen oder beispielsweise Stadtwerke einbinden. #f+Kurzinfo: re@di-Netzwerk#f- re@di – regional.digital ist ein Zusammenschluss der neun Städte Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Bühl, Gaggenau, Ettlingen, Rastatt, Rheinstetten und Stutensee in Baden-Württemberg. Moderiert und beratend begleitet wird das Netzwerk durch die Agentur bächle & spree aus Freiburg.

https://baechleundspree.de

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe November 2020 von Kommune21 im Schwerpunkt Digitalisierung erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

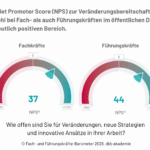

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...