BenchmarkFortschritt als Maßstab

Hamburg gilt als sehr zukunftsorientiert.

(Bildquelle: MEV Verlag)

Weltweit lebt heute bereits jeder zweite Mensch in einer Stadt. Nach Angaben des United Nations Department of Economic and Social Affairs wird der Anteil der Stadtbevölkerung in Westeuropa bis 2020 sogar auf 80 Prozent steigen. Die daraus resultierenden Herausforderungen sind vielfältig: Kommunen müssen auf die Auswirkungen des Bevölkerungsanstiegs in den Bereichen Mobilität, öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen reagieren, Bürger zu einer besseren Nutzung von Strom und Wasser anregen, den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren und die Effizienz interner Verwaltungsabläufe steigern. Vor diesem Hintergrund entstand der Grundgedanke der Smart City, der sich mit der Entwicklung zu einer intelligenten und zukunftsorientierten Stadt auseinandersetzt. Standen in den 1990er-Jahren die Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Verringerung von Emissionen im Vordergrund des Smart-City-Konzepts, wurde es in jüngerer Vergangenheit eng mit der Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) verknüpft, die in unterschiedliche Bereiche einer Kommune Einzug halten, so beispielsweise im Verkehrsbereich, bei Energiethemen, im Gebäude-Management, bei Bürgerservices oder in der städtischen Verwaltung.

Die smarteste Stadt Deutschlands

Im Rahmen des IDC Smart Cities Benchmark wurden die 52 größten Städte Deutschlands mit mehr als 150.000 Einwohnern vor dem Hintergrund des Idealbilds einer Smart City untersucht. Um die Städte hinsichtlich ihrer Smartness zu beurteilen, entwickelte IDC ein Modell, dass sich in die zwei Bereiche Enabling Forces und Smartness Dimensions untergliedert. Dabei stellen die Enabling Forces grundlegende Charakteristiken einer Kommune dar und können als Strukturfaktoren einer Stadt angesehen werden. Sie bilden die Basis für die Smartness Dimensions und können die Transformation einer Stadt zu einer Smart City beschleunigen oder bremsen. Die Felder Verwaltung, Gebäude, Mobilität, Dienstleistungen sowie Energie und Umwelt sind Gestaltungsbereiche, welche die künftige Entwicklung von Städten maßgeblich prägen werden. Sie sind daher die Kernbestandteile des Smart-City-Modells und spiegeln sich in den fünf Smartness Dimensions Smart Government, Smart Buildings, Smart Mobility, Smart Energy & Environment und Smart Services wider. Im Rahmen des Smart-Government-Faktors wurden beispielsweise Aspekte wie die stärkere Einbindung von Bürgern über das Internet, Open Data, die Förderung von nachhaltigem Verhalten der Bürger oder das Angebot von E-Services untersucht. So nutzten nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) bislang lediglich 37 Prozent der Bürger zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland das Internet für die Interaktion mit den Behörden.

Hamburg siegt mit deutlichem Abstand

Zur Beurteilung der Städte wurden insgesamt 65 Indikatoren herangezogen, deren Ergebnisse schließlich in das Ranking des IDC Smart Cities Benchmark mündeten. Die einbezogenen Informationen wurden zwischen Januar und April 2012 erhoben und stammen unter anderem aus öffentlich verfügbaren statistischen Quellen, insbesondere des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter, städtischen Web-Seiten und Ratsinformationssystemen. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Freie und Hansestadt Hamburg die smarteste Stadt Deutschlands ist, womit sie sich den ersten Platz im IDC Smart Cities Benchmark 2012 sichern konnte. Hamburg hat sich aufgrund eines hervorragenden Ergebnisses in den verschiedenen Smartness Dimensions mit eindeutigem Abstand gegenüber den anderen Kommunen durchgesetzt und dabei als einzige der 52 Städte in jeder Kategorie eine Platzierung unter den Top 10 erzielt – dies spricht für den ganzheitlichen Ansatz, der dort verfolgt wird. Highlights in den Smartness Dimensions stellen beispielsweise die umfangreiche Hamburg App, die Möglichkeit zur Nutzung des Handytickets im Hamburger Verkehrsverbund oder das Smart-Meter-Pilotprojekt in der Hamburger Hafencity dar. Auch der 100-prozentige Anteil erneuerbarer Energien an der Stromlieferung des städtischen Versorgungsunternehmens Hamburg Energie und das umfassende Tourismusportal sind hervorzuheben.

Das Gesamtergebnis im Überblick

Die Ränge zwei bis vier der Vergleichsstudie liegen eng beieinander und werden von den Städten Frankfurt am Main, München und Berlin belegt. Düsseldorf konnte sich gegenüber Köln aufgrund des besseren Ergebnisses bei den Enabling Forces den fünften Platz sichern. Bremen, Stuttgart, Nürnberg und Karlsruhe machen die weiteren Plätze unter sich aus.

Elf Städte bilden die Gruppe der Herausforderer. Sie haben sowohl in den Smartness Dimensions als auch bei den Enabling Forces überdurchschnittlich gut abgeschnitten, konnten aber in beiden Bereichen nicht herausragen. Als Beispiele können Bonn und Münster angeführt werden. Sie sind gut positioniert im Hinblick auf die Enabling Forces und könnten durch entsprechende Initiativen in den Smartness Dimensions in die Top 10 vorstoßen. Das Mittelfeld der untersuchten Städte ist in der Kategorie „Handelnde“ zusammengefasst. Ihr Gesamtergebnis bewegt sich um den Mittelwert der 52 Städte. Diese Kommunen engagieren sich in den untersuchten Feldern des Smart-City-Modells, stechen aber nicht durch eine konsequente Umsetzung von Aktivitäten hervor. Die Nachzügler bilden die letzte Gruppe des Rankings. Sie haben im Smart-City-Modell am schlechtesten abgeschnitten und es bislang versäumt, smarte Initiativen einzuführen und Maßnahmen im Hinblick auf eine nachhaltige und intelligente Stadtentwicklung umzusetzen.

Insgesamt ist festzustellen, dass sowohl in den fünf Smartness Dimensions als auch beim Gesamtergebnis Luft nach oben besteht. Der Maximalwert wurde keiner Stadt in einem Bereich zuteil. Gleiches gilt für Städte der untersten Kategorie. Es gibt keine Totalverweigerer. Auch bei den Nachzüglern konnte ein gewisses Maß an smarten Maßnahmen in den untersuchten Kategorien aufgezeigt werden – auch wenn das Verbesserungspotenzial bei ihnen am größten ist.

Kein smartes Patentrezept für die Teilnehmer

Die Untersuchung hat abschließend gezeigt, dass sich jede Stadt in einem individuellen Entwicklungsstadium im Hinblick auf das Smart-City-Konzept befindet, was auch in den einzelnen Dimensionen deutlich wird. Ein allgemeiner „One Size Fits All“-Ansatz zur Transformation einer Stadt zur Smart City ist daher nicht erfolgsversprechend. Vielmehr sollte jede Kommune von ihren individuellen Gegebenheiten ausgehend eine langfristige und ganzheitliche Vision entwickeln und diese mit einem Handlungsplan hinterlegen. Der Weg zur Smart City wird ein holpriger sein, den es jedoch im Hinblick auf die bestehenden Herausforderungen zu beschreiten gilt.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

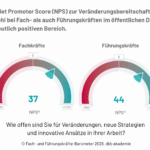

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...