Mobile GovernmentPotenziale heben

Behördengang bequem von unterwegs aus erledigen.

(Bildquelle: ldprod/sborisov/Fotolia.com)

Mobile Government ist nicht mehr nur ein Experiment der öffentlichen Verwaltung oder ein Trend neben vielen anderen, vielmehr führt kein Weg mehr daran vorbei. So sind bei immer mehr Bürgern die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Mobile Government vorhanden. Eine Vielzahl von Menschen nutzt für den Zugang zum Internet mobile Geräte, zudem erleichtern sinkende Verbindungskosten sowie der Ausbau öffentlicher WLAN-Netze den Zugang von unterwegs. Mobile Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder Smartwatch werden dadurch immer mehr zum ständigen Begleiter. Ein Behördengang erfordert nicht mehr zwingend das physische Erscheinen vor Ort, sondern kann bequem im Café, auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder im Park durchgeführt werden.

Demzufolge wird Mobile Government auch immer stärker nachgefragt. Der eGovernment MONITOR der Initiative D21 und des Institute for Public Information Management (ipima) belegt, dass bereits viele Bürger mobil auf Verwaltungsdienste zugreifen und an weiteren Anwendungen interessiert sind. Schon im Jahr 2015 zeigte die Studie, dass nahezu die Hälfte aller Onliner die künftige Bedeutung und Nutzung mobiler Endgeräte für die Abwicklung von Behördengängen als wichtig oder äußerst wichtig erachtet. Eine hohe Nachfrage geht auch von den Verwaltungsmitarbeitern selbst aus: Sie erwarten in erhöhtem Maße, aus dem Alltag bekannte Technologien auch im Berufsleben einsetzen zu können.

Nutzen mobiler Lösungen

In vielen Fällen ist Mobile Government zudem mit einem konkreten Mehrwert verbunden. Der Nutzen mobiler Lösungen manifestiert sich politisch, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Verwaltungsprozesse können durch die mobile Unterstützung restrukturiert und damit vereinfacht oder beschleunigt werden. Viele Dienstleistungen können zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung gestellt werden. Möglichkeiten zur Realisierung neuer Dienstleistungen nehmen infolge der steigenden Leistungsfähigkeit und technischen Funktionalitäten mobiler Geräte zu. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit moderner Geräte gelingt auch technikunerfahrenen Mitarbeitern der Einstieg häufig in kurzer Zeit. Oft wird auch eine Steigerung der Lebens- und Dienstleistungsqualität oder eine Entlastung der Verwaltungsmitarbeiter erreicht. Doch auch von den Geräten selbst geht ein Nutzen aus: Erweiterte Funktionalitäten ermöglichen es beispielsweise, mehrere Anforderungen mit nur einem Gerät abzudecken und bessere Displays erlauben die erweiterte Darstellung von Daten.

Die meisten Services, welche die Verwaltung Bürgern und Unternehmen anbietet, erfordern auf beiden Seiten jedoch oftmals noch einen PC. Eine vollständig mobile Abwicklung ist die Ausnahme. Nicht besser sieht es in der Regel bei Prozessen innerhalb der Verwaltung aus. Außendienstmitarbeiter und Führungskräfte können oft genug nicht zeitgemäß mobil arbeiten. Dabei existieren bereits zahlreiche Beispiele für Mobile Government: Möglichkeiten zum Melden von Infrastrukturschäden, zur Steuerung der Straßenbeleuchtung, das Einsehen von Schulleistungen, die Nutzung von Warnsystemen und viele weitere Anwendungen.

Ein aktuelles Beispiel, das die besondere Dringlichkeit für Mobile Government zeigt, ist die App Integreat. Sie erlaubt es Kommunen, mit geringem Aufwand Informationen für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, so zum Beispiel zu Sprachkursen, Unterstützungsangeboten oder der Erreichbarkeit von Ansprechpartnern. Mit Blick auf Verwaltungsmitarbeiter seien die Verfügbarkeit von Diensthandys oder die Realisierung der Verkehrsüberwachung und Ausbildung via App genannt.

Win-win-Situation für alle Beteiligten

Durchdachtes Mobile Government ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Herausforderungen einer Verwaltungsmodernisierung durch Mobile Government liegen auch nicht in einem Mangel an Nutzungsvoraussetzungen in der Bevölkerung, einer zu geringen Nachfrage oder Umsetzungsideen begründet. Stattdessen manifestierte sich die Problematik bislang häufig bei den zu erwartenden und zu rechtfertigenden Kosten in Verbindung mit den häufig ungewissen Nutzenpotenzialen. Ohne eine vorherige Bestimmung des Mobilisierungspotenzials von Verwaltungsprozessen führten App-Entwicklungen in der Vergangenheit einerseits zu interessanten Ergebnissen, die die prinzipiellen Vorteile von Mobile Government aufzeigten. Andererseits gab es ebenso häufig Anwendungen, die eine Stadt nur deshalb realisierte und betrieb, um „auch eine eigene App zu haben“. Ohne ersichtlichen Mehrwert für den Bürger mangelte es häufig an Nutzern und Nutzung, jedoch nicht an Kosten.

Prozesse mit mobilem Potenzial identifizieren

Doch welche Verwaltungsprozesse sind mobilisierbar? Und wie gelangen wir von der Phase des Experimentierens hin zur systematischen Bewertung von Mobilisierungspotenzialen? Dieser Frage widmet sich eine aktuelle Studie des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität München und des Kompetenzzentrums Digital Public Services (DPS) am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS. In dem vom Verein ISPRAT geförderten Projekt wurde eine Methode entwickelt, um Verwaltungsprozesse mit hohem Mobilisierungspotenzial zielgenau zu identifizieren. Die Methode basiert auf drei Bewertungsschritten: prinzipielle Eignung des Prozesses, zu erwartender Mehrwert einer Mobilisierung und geschätzter Aufwand einer Realisierung.

Eine Operationalisierung dieser drei Schritte erfolgt mittels vorgegebener Kriterien. Im Hinblick auf die Prozesseignung gilt es beispielsweise, die Informationsmenge und -dichte oder auch die Dauer und Frequenz der Nutzung einer Verwaltungsleistung zu bestimmen, wohingegen bei der Bewertung des Mobilisierungsmehrwerts Fragen nach einer möglichen Fehlerreduktion oder Zugriffsbeschleunigung auf Daten gestellt werden. Hierdurch kann sich eine Bewertung der Kriterien fördernd, vermindernd oder stark vermindernd auf das Mobilisierungspotenzial auswirken. Die qualitative Bewertung aller Kriterien ermöglicht schließlich die Ableitung des Mobilisierungspotenzials und kann als Entscheidungsvorlage dazu dienen, eine Mobilisierung voranzutreiben, das Vorhaben zeitlich auszusetzen oder aber es zu verwerfen. Denn obwohl das Konzept Mobile Government prinzipiell sinnvoll, möglich und zuweilen nötig scheint, so ist es doch manchmal ratsam, auch nein zu sagen. Ein solch begründetes Entscheiden für oder gegen die Entwicklung mobiler Lösungen eines Verwaltungsprozesses ist nunmehr möglich.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

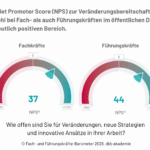

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...