DigitalisierungVier Typen

Je nach Typ gehen Kommunen die Digitalisierung an.

(Bildquelle: nadzeya26/adobe.stock.com)

Die Digitalisierung verändert die Verwaltungsarbeit und das Leben in den Kommunen. Neue Technologien ermöglichen nicht nur eine effizientere Gestaltung der Verwaltungsprozesse und neue nutzerzentrierte Services. Sie verändern auch das Zusammenleben und -wirken mit der örtlichen Gemeinschaft. Das Feld Digitalisierung ist dabei groß: Es gibt keine Blaupause dafür, wie Digitalisierung wirksam genutzt werden kann.

Ist es eine Typfrage, wie Kommunen mit der Digitalisierung umgehen? Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) haben die Befragungsergebnisse von gut 400 Kommunen ausgewertet und Cluster identifiziert, die darauf eine Antwort geben. Laut Studie können vier Typen von Kommunen unterschieden werden:

• Die Bedächtigen, die einen Fokus auf die Umsetzung rechtlicher Vorgaben und die Gewinnung von Fördermitteln legen.

• Die Optimierer, die vor allem die Effizienz und Effektivität der Verwaltungsleistungen und -prozesse im Blick haben.

• Die Serviceorientierten, die die Attraktivität der Kommune und die Bürgernähe stärken.

• Die Community Manager, die insbesondere die kommunale Daseinsvorsorge in der örtlichen Gemeinschaft fördern.

Zusammen bilden sie das Digitalisierungsteam. Denn nur wenn die Stärken eines jeden genutzt werden und sie voneinander lernen, erreichen Kommunen eine wirksame Digitalisierung für ihre örtliche Gemeinschaft.

Fachbereichsübergreifende Verantwortung

Die Digitalisierung macht nicht an organisatorischen Grenzen Halt, sondern betrifft sämtliche kommunale Handlungsfelder und alle Lebensbereiche der Bürger. Dementsprechend liegt ihre Umsetzung in fachbereichsübergreifender Verantwortung. Jeder Teil der Verwaltung muss einen Beitrag dafür leisten, dass Lebens-, Arbeits- und Standortqualität mithilfe der Digitalisierung verbessert werden. Dabei hängen solche Projekte häufig eng zusammen oder sind voneinander abhängig. Fachbereichsübergreifende Zusammenhänge ergeben sich sowohl bei Digitalisierungsvorhaben mit Blick auf die örtliche Gemeinschaft (Smart City/Smart Region) als auch im Kontext der Verwaltungsdigitalisierung. Immer mehr Kommunen schaffen daher eigens Rollen, die in einer übergreifenden, koordinierenden Verantwortung zur Umsetzung der Digitalisierung stehen. Diese werden häufig als Chief Digital Officer (CDO) oder Digitalisierungsverantwortliche bezeichnet.

Die vier Typen von Kommunen, welche die Studie indentifiziert hat, eint, dass sie bei der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung häufig die Fachbereiche Organisation und IT in der Federführung sehen. Die Optimierer geben darüber hinaus noch am ehesten an, auch einen CDO in die Verantwortung zu nehmen. In Bezug auf die Verwaltungsdigitalisierung hat der CDO aber eine große Distanz zu IT und Organisation aufzuholen. IT und Organisation werden zudem bei der Digitalisierung in der örtlichen Gemeinschaft (Smart City/Smart Region) vorrangig in der Verantwortung gesehen, wenn auch nicht ganz so deutlich wie bei der Verwaltungsdigitalisierung. Ausnahme sind hier die Community Manager, die nach der IT die Hauptverwaltungsbeamten und den CDO benennen.

Rollenbilder noch unklar

Die Studie zeigt, dass Rollenbilder wie das eines CDO zwar etabliert, aber häufig noch diffus und unklar sind. Digitalisierung steckt allzu oft noch in den Silos der Verwaltung, sodass der übergreifende, koordinierende Blick auf die Digitalisierung in der Kommune fehlt. Alle vier Typen haben hier Handlungsbedarf.

Daten sind die zentrale Infrastruktur für eine erfolgreiche Digitalisierung, denn sie sind ein zentraler Bestandteil der rund 3.000 Prozesse einer Kommunalverwaltung. Sie zeigen aber nur dann Wirkung, wenn sie zielgerichtet und systematisch genutzt werden. Die Studie zeigt, dass nur wenige Kommunen in diesem Sinne mit ihren Daten umgehen. Diejenigen, die es tun, schätzen ihre Innovationsfreude bei der Gestaltung von Prozessen allerdings höher ein.

Daten und die Gestaltung von Prozessen sind eng miteinander verbunden. Das zeigt auch der Blick auf die vier Kommunentypen: Die Optimierer betreiben am intensivsten eine systematische Bestandsaufnahme ihrer Daten. Sie nutzen diese Daten besonders häufig, um den Personaleinsatz zu steuern. Das verbindet sie mit den Serviceorientierten. Diese verwenden Daten darüber hinaus oftmals zur Prozessoptimierung. Die Bedächtigen geben am häufigsten an, Daten nicht systematisch zu nutzen. In den anderen drei Gruppen lassen sich bereits Kommunen finden, die Daten darüber hinaus auch zur Automatisierung nutzen.

Kontinuierliches Lernen

Digitalisierung bedeutet Veränderung und setzt kontinuierliches Lernen voraus. Die Mitarbeiter müssen bei diesem Wandel konsequent beteiligt und unterstützt werden. Zum anderen hat die digitalisierte Arbeitswelt Auswirkungen auf die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten: Neue Kompetenzen kommen hinzu, bestehende gewinnen an Bedeutung oder wandeln sich im Zuge der Digitalisierung. Insbesondere der Umgang mit Technologien und die damit verbundene IT- und Medienkompetenz sind mittlerweile in nahezu allen Bereichen der Verwaltung gefragt. Es gilt also, die Personalentwicklung auf die Digitalisierung einzustellen und neue oder ergänzende Angebote zu schaffen, welche sich an unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der Verwaltung richten.

In der Qualifizierung der Mitarbeiter ergeben sich Unterschiede je nach Kommunentyp. Generell bieten die Optimierer das größte und vielfältigste Angebot an Fortbildungen mit Digitalisierungsbezug. Neben Angeboten zu Fachverfahren und zur digitalen Arbeitsorganisation zählen dazu auch Fortbildungen zu technologischen Trends, digitalen Arbeitsweisen und Methoden sowie Führung im digitalen Zeitalter.

Wesentlicher Erfolgsfaktor

Im direkten Vergleich legen die Community Manager, in deren Fortbildungsangebot die Digitalisierung eine ähnlich große Rolle spielt, und die Serviceorientierten einen Schwerpunkt auf Arbeitsweisen und Methoden sowie auf die Rolle der Führungskräfte. Die Bedächtigen bieten nach den Optimierern am häufigsten Fortbildungen zu Fachverfahren und Anwendungen an, weniger jedoch zu anderen Digitalisierungsthemen. Der Erfolg sämtlicher Digitalisierungsaktivitäten wird auch davon abhängen, wie sehr die Kommunentypen ihre Qualifizierungsangebote darauf abstellen. Dass sämtliche Projekte mit entsprechenden Schulungsmaßnahmen verknüpft werden, ist daher ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Die Studie von ÖFIT und KGSt zeigt, wie unterschiedlich die Digitalisierung aktuell in Deutschland angegangen wird und liefert gleichzeitig Inspirationen, um eigene Prozesse und Denkweisen zu hinterfragen. Dabei betrachtet sie systematisch die Bereiche Strategische Ausrichtung und Steuerung, Verwaltungsdigitalisierung und Beteiligung sowie Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinschaft.

https://www.kgst.de

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Februar 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

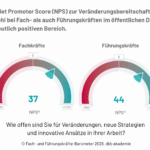

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...