StudieZukunft mit Daten gestalten

Die Studie zeigt, wie Städte Daten nutzen können.

(Bildquelle: Screenshot via www.staedtetag.de)

Haben Sie sich abends einmal bewusst gemacht, wie viele Daten Sie seit Tagesbeginn produziert haben? Abfahrtszeiten checken, Öffnungszeiten googeln, online shoppen oder schnell etwas bei Wikipedia nachschauen: Wir alle produzieren ständig Daten. Unternehmen machen sich das längst zunutze.

Auch Städte müssen sich um ihre Daten kümmern. Das war das Fazit des Papiers Kommunale Daten, das der Hauptausschuss des Deutschen Städtetags im Januar 2020 beschlossen hat. Wie aber nähert man sich diesem komplexen Handlungsfeld? Antworten darauf hat der kommunale Spitzenverband in einem Projekt mit PD – Berater der öffentlichen Hand gesucht. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den Mitgliedsstädten des kommunalen Spitzenverbands wurden in Workshops und Einzelinterviews die technischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen beleuchtet. Ergebnis ist die Studie „Die Stadt der Zukunft mit Daten gestalten“, die praktische Hinweise und Handlungsempfehlungen umfasst.

Gemeinwohlorientierte Datennutzung

Digitalisierung betrifft die Städte in allen Bereichen. Die digitale Transformation verändert, wie wir uns fortbewegen, wie wir arbeiten und wohnen und auch, wie wir kommunizieren und konsumieren. Daten sind Fundament und Treiber dieser Transformation. Der Umgang mit ihnen muss uns deshalb alle beschäftigen. „Städte für Menschen“ ist ein Leitmotiv des Deutschen Städtetags. Dazu gehört auch, den Fokus auf die gemeinwohlorientierte Datennutzung zu legen, statt Google und Co. das Feld zu überlassen. Vielmehr sollen Daten dazu eingesetzt werden, Städte nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten. Werden Daten aus verschiedenen Sektoren vernetzt, lässt sich ein echter Mehrwert für die Menschen schaffen. Nicht zuletzt in der Corona-Pandemie zeigt sich, dass gute politische Entscheidungen oft von guten Daten und deren intelligenter Anwendung abhängen.

Daten in den Städten im Sinne der Menschen zu nutzen, setzt neben rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen vor allem eine gewisse Haltung voraus. Es handelt sich um ein strategisches und politisches Steuerungsthema, kein technisches Randthema. Es ist Sache der Chefinnen und Chefs in den Rathäusern. Dabei gilt es, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln – sowohl in der Verwaltung als auch in der Gesellschaft. Welche Daten wollen wir wie nutzen? Wie können uns diese bei der Stadtentwicklung helfen und wie können wir gezielter auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Bürger eingehen? Daten können beispielsweise Antworten darauf geben, wo es einen Fahrradweg braucht oder wie Schulbezirke klug zugeschnitten werden sollten. Ebenso können sie helfen, Lösungen dafür zu finden, dass ältere Menschen länger selbstbestimmt leben können. Das Potenzial ist enorm, viele Möglichkeiten kennen wir noch gar nicht.

Daten sind nicht neutral

Der Umgang mit Daten wirft aber auch viele Fragen auf. Gerade deshalb braucht es eine breite Diskussion. Welche Daten wie genutzt werden, hat eine ausgeprägte ethische Komponente. Daten sind nicht neutral. Wir müssen bedacht mit ihnen umgehen und abwägen, wie wir sie für die Gemeinschaft nutzen wollen. Soll etwa auf Grundlage von Daten automatisch über den Zugang zu Sozialleistungen entschieden werden? Werden bei der Jobsuche ein Bewerber oder eine Bewerberin aufgrund bestimmter Merkmale vom Algorithmus direkt ausgeschlossen? Ungewollte Auswirkungen und ethische Aspekte müssen erörtert werden. Denn es geht nicht nur um eine Infrastruktur für die Datennutzung, sondern auch um ein gemeinsames Leitbild der Stadt.

Die mit PD – Berater der öffentlichen Hand erarbeitete Studie gezeigt: Um mit Daten umfassend die Stadt der Zukunft gestalten zu können, sind verschiedene Maßnahmen nötig. Zum einen braucht es die entsprechende Infrastruktur. Diese muss offen gestaltet sein, damit Daten auch über Stadtgrenzen hinaus genutzt werden können. Städte sollten konsequent auf offene Standards und Schnittstellen setzen, um Unabhängigkeit und Anschlussfähigkeit zu sichern.

Nötig sind zum anderen umfassende Kompetenzen in der Kommunalverwaltung. Datensouveränität betrifft nicht nur infrastrukturelle und rechtliche Bereiche. Es braucht auch entsprechend geschulte Mitarbeiter in der Verwaltung, die mit den Daten in der notwendigen Breite und Tiefe umgehen können. Zudem werden Fachkräfte für das Daten-Management benötigt. Das gilt umso mehr im Hinblick auf den sich verschärfenden Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung. Um datenaffinen Nachwuchs zu gewinnen, sollten kreative Wege gegangen werden. Fellowships und Projekte können hier eine Lösung sein. Nötig ist aber auch die richtige Haltung: Wenn Daten quer über verschiedene Sektoren genutzt werden sollen, dann braucht es auch ein fachübergreifendes Denken und Handeln. Für die versäulte Struktur der Verwaltung ist dies eine Herausforderung.

Die Stadt der Zukunft ist vernetzt

Da der Umgang mit Daten ein Thema der ganzen Stadtgesellschaft ist, müssen Kooperation und Transparenz im Mittelpunkt stehen. Politik, Kommunalverwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft sollten gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft finden. Nur so können ein kollektives Verständnis der Datennutzung und ein Leitbild der Stadt der Zukunft entstehen.

Dabei gilt es, den Datenschatz zwar gemeinwohlorientiert zu nutzen, gleichzeitig aber negative Auswirkungen zu verhindern. Dafür braucht es entsprechende Regelungen zum Datentausch. Das gilt insbesondere im Zusammenspiel zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Wenn sich private Wettbewerber aufgrund der Datengrundlage der kommunalen Unternehmen die Kuchenstücke der Daseinsvorsorge herauspicken, dann bleibt diesen nur das Minusgeschäft. Das kann zum Beispiel im Mobilitätsbereich passieren, wenn private Anbieter auf profitablen Strecken in Konkurrenz zu den kommunal getragenen Verkehrsunternehmen treten.

Die Stadt der Zukunft ist vernetzt. Eine Smart City, die nicht auf Technologie fixiert ist, sondern diese als Mittel zum Zweck begreift. Eine Smart City, in der die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen und Ausgangspunkt politischen Handelns sind. Für diese Stadt der Zukunft bildet die gemeinwohlorientierte Datennutzung das Fundament.

Hier finden Sie die Studie „Stadt der Zukunft mit Daten gestalten“.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

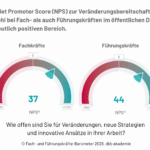

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...