WissensmanagementDen Austausch fördern

Beim Kaffeeplausch wird oft wichtiges Wissen weitergegeben.

(Bildquelle: 123rf.com/Dmitrii Shironosov)

Angesichts der Corona-Pandemie hat die Frage nach einer effektiven Kommunikation und Verteilung von Wissen enorm an Bedeutung gewonnen. Viele Organisationen und auch die öffentliche Verwaltung stehen vor der Herausforderung, mit kurzfristigen Ausfällen umgehen zu müssen. Sie müssen die Frage klären, wie ein Austausch von Wissen stattfinden kann, wenn die Mitarbeiter sich nicht persönlich treffen können. Unabhängig von dieser Krise sucht die öffentliche Verwaltung nach Lösungen, um mit einer Vielzahl altersbedingter Stellenwechsel und dem drohenden Verlust von Wissen umzugehen.

Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung durch den Lehrstuhl für Public und Nonprofit Management der Universität Potsdam und eines studentischen Beratungsprojekts unter Leitung von Caroline Fischer wurden Anfang 2020 Chancen und Herausforderungen bei der Einführung von Wissensmanagement in einer brandenburgischen Landkreisverwaltung erarbeitet. Dazu wurden mit Führungskräften der Kommune sowie externen Experten 14 teilstandardisierte Interviews durchgeführt. Außerdem waren die Mitarbeiter aufgefordert, in einem Workshop ihre Vorstellungen für ein effektives Wissensmanagement einzubringen.

Konkurrenz unter Nachbarn

Wie viele ländliche Räume steht der untersuchte Landkreis in Konkurrenz zu benachbarten Metropolregionen. Innerhalb des Kreises konkurrieren die näher an Berlin liegenden Gemeinden mit denjenigen, die weiter entfernt sind. Durch die Aufteilung der Landkreisverwaltung auf drei Standorte bestand bereits vor der Pandemie die Herausforderung, Wissen dezentral zu organisieren und flexible Lösungen für den Wissensaustausch zu finden. Problematisches Silodenken ist hier nicht einfach die Folge von Grabenkämpfen zwischen Organisationseinheiten, sondern erwächst bereits aus der räumlichen Trennung, wie viele Verwaltungsmitarbeiter sie nun auch im Homeoffice erleben.

Wissen entsteht, sobald Daten und Informationen mit Bedeutung aufgeladen werden. Insbesondere im digitalen Raum wird Wissen daher vereinfacht als verarbeitete Information verstanden (Davenport und Prusak, 2000). Ein systematischer Umgang mit der Ressource Wissen in Organisationen kann demnach über die Gestaltung der Wissensträger und -dimensionen Personal, Strukturen und Technik erfolgen (Wewer und Fischer, 2019). Das kollektive Gedächtnis oder organisationale Wissen ist analog aber nicht einfach die Summe aller Wissensbestände. Vielmehr ist es eingebettet in die impliziten und expliziten Wissensbestände der Organisationsbestandteile.

Wissensbasis erweitern

In vielen Fällen liegt Wissen jedoch nur als verborgener, impliziter Erfahrungsschatz der Mitarbeiter vor. Viele Ansätze konzentrieren sich daher darauf, individuell vorhandenes Wissen zu erschließen, was jedoch durch die implizite Natur vor allem in der digitalen Arbeitssphäre erschwert wird. Wissensmanagement insgesamt zielt darauf ab, die Wissensbasis einer Organisation zu erweitern, zu erhalten oder einen (noch unbekannten) Wissensbestand zu erschließen (Probst et al. 2006).

Die öffentliche Verwaltung steht dabei vor zahlreichen Herausforderungen: Ihr Personalkörper ist insbesondere auf kommunaler Ebene durch die konsolidierungsbedingte Schrumpfung der Belegschaft gekennzeichnet. Der demografische Wandel verschärft die steigende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und den damit einhergehenden Fachkräftemangel. Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung sicherzustellen, ist es daher unabdingbar, die Ressource Wissen optimal einzusetzen.

Zentrale Ansprechperson

Im Rahmen des Projekts zeigte sich, dass der Landkreis bereits eine Vielzahl verschiedener Prozesse und Systeme zum Transfer von Wissen entwickelt hat. Aufgrund der räumlichen Trennung und Heterogenität der Verwaltung war diese Vielfalt aber nicht bekannt. Eine zentrale Ansprechperson für das Wissensmanagement, welche dezentrale Lösungen nicht ersetzt, sondern zentral bündelt, könnte hier Abhilfe schaffen. Innerhalb der einzelnen Referate könnten Verantwortliche für die dialoghafte Begleitung der Wissensweitergabe sorgen. Denn diejenigen, die ihr Wissen weitergeben, haben oft andere Bedürfnisse als diejenigen, die dieses Wissen empfangen. So sind Speicherlösungen für die digitale Weitergabe von Wissen aus Sicht der Geber schnell befüllt. Für die Nutzer liegt dann aber oft nur ein undurchdringlicher Datendschungel vor. Das organisationsinterne Intranet erinnert somit eher an einen Datenfriedhof, statt als anregende Kommunikationsplattform zu dienen. Zentrale Standards für Datenpflege und -Management sind hier dringend geboten.

Da die Empfänger von Wissen jedoch häufig informelles Erfahrungswissen benötigen, das effektiv nur durch direkte Interaktion weitergegeben werden kann, müssen informelle Gelegenheiten zum Austausch von Wissen institutionalisiert und entstigmatisiert werden. So sind der kurze Plausch am Kopierer oder ein schnelles Gespräch zu neuesten Lösungen während der Kaffeepause für die Wissensweitergabe enorm wichtig, wie in den vergangenen Monaten schmerzlich zu erfahren war.

Schnell handeln, passende Systeme bereitstellen

In einer Umgebung oder Situation, die eine solche Kommunikation nicht zulässt, etwa durch die räumliche Trennung einzelner Verwaltungsstandorte oder eine weltweite Pandemie, müssen digitale Lösungen den Austausch, die Vernetzung und Kollaboration fördern und weniger die Datenablage in den Vordergrund stellen. Was analog alltäglich ist, muss auch digital möglich werden. War die Diffusion der Landkreisämter in einer durch Präsenzkultur geprägten Verwaltung zuvor noch eine Schwäche, könnten sich nun digitale Führungskräftezirkel über zahlreiche Ämter hinweg bilden. Entfernt lebende Arbeitnehmer wären bei einer Anstellung nicht mehr gezwungen, täglich zu ihrem Arbeitsplatz zu pendeln. Der Jour Fixe zum Wissensaustausch könnte digital stattfinden. Egal ob Expertendatenbank, Videokonferenz- oder Chat-Lösungen – die öffentliche Verwaltung muss schnell handeln und passende Systeme bereitstellen, um für die nächste Krise gewappnet zu sein.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe März 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

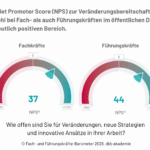

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...

Augsburg: Dom in 4D erkunden

[17.10.2025] Der Augsburger Dom kann künftig auch in 4D erkundet werden. Der virtuelle Rundgang führt durch verschiedene Epochen und macht Geschichte auf besondere Art greifbar. mehr...