DatenanalyseRadfahren sicher machen

Mit maschinellem Lernen die Sicherheit von Radwegen bewerten.

(Bildquelle: grapix/123rf.com)

Eine Forschungskooperation des Software-Unternehmens highQ aus Freiburg im Breisgau mit dem Smart Data Solution Center Baden-Württemberg (SDSC-BW) in Stuttgart hat gezeigt, dass und wie maschinelles Lernen dazu beitragen kann, die Verkehrs- und Personensicherheit insbesondere für Radfahrende zu erhöhen. Für die Analyse des Gefahrenpotenzials von Radwegen wurden sieben individuelle Datensätze aufbereitet, die Experten des SDSC-BW steuerten freie Daten bei.

So enthielt die Datenbasis beispielsweise Informationen aus deutschlandweiten Radverkehrsunfallberichten der vergangenen 20 Jahre sowie Auswertungen von Radwegefragebögen. Darüber hinaus wurden relevante Daten zum deutschen Straßennetz sowie Verkehrsbilder des Portals Open-Street-Map einbezogen. Die Dateiformate waren vielfältig und reichten von georeferenzierten Dateien (GEO) bis hin zu auswertbaren CSV-Dateien.

Verwirrende Datenquellen

Für das Projekt musste somit eine Vielzahl von Daten aus teilweise verwirrenden Quellen – einschließlich verschiedener Websites – in geeigneter Weise gespeichert werden. Entsprechend komplex war die effiziente und schnelle Integration dieser Daten (einschließlich ihrer Aktualisierungen) in einen erforderlichen Rahmen. Darüber hinaus war die Definition des Forschungsziels „mehr Sicherheit“ sehr vage und ohne erreichbare Marker. Auch war die uneinheitliche Vorgehensweise der Städte bei der Datenerhebung eine Herausforderung.

Die kontinuierliche Analyse der verfügbaren Daten lenkte die Aufmerksamkeit der SDSC-Experten dann auf die Routenplanung. Diese Daten mussten effizient genutzt werden. Das Team nahm zu diesem Zweck kleinere Aktualisierungen vor, beseitigte bestehende Mängel in den Daten und bewertete sie schließlich. Auf dieser Grundlage konnten Implementierungen vorgenommen und Strukturen getestet werden.

Das Ergebnis: Innerhalb von vier Wochen haben die Experten ein Framework entwickelt und mit Methodik gefüllt. Diese ermöglicht es, bei der Routenplanung über einen Online-Kartendienst neben Routenempfehlungen auch Gefährdungsfaktoren anzuzeigen. Der Gefährdungsfaktor wird dabei durch das registrierte Unfallgeschehen beeinflusst. Zur einfachen Interpretation wird er in einen Wertebereich zwischen und Eins übersetzt. Neu entwickelte neuronale Netze ermöglichen eine Prognose für Bereiche mit unzureichender Datenlage.

Intelligentes Daten-Management

Insgesamt zeigt die Forschungskooperation von highQ und SDSC-BW nicht nur, dass und wie maschinelles Lernen zur Erhöhung der Verkehrs- und Personensicherheit beitragen kann. Das entwickelte Framework bietet auch eine gute Grundlage für weitere zukunftsweisende Forschungsprojekte rund um die Themen Sicherheit und Verkehrsflussoptimierung.

Projekte wie dieses zeigen, wie sehr auch kleinere Unternehmen und Kommunen von intelligentem Daten-Management und hochwertigen Datenanalysen profitieren können. Im Gegensatz zu großen Unternehmen in der Privatwirtschaft sind sie jedoch meist (viel) langsamer. Es fehlen ihnen interne Experten, die einschätzen können, ob, wann und wie sich Datenanalysen lohnen. So ist meist schon die erste Einschätzung schwierig, welches Potenzial überhaupt in den eigenen Daten steckt oder welche Analysewerkzeuge sinnvoll sind. Auch fehlen oft die notwendigen technischen, finanziellen und personellen Ressourcen, um Datenanalysen und KI-Projekte erfolgreich umzusetzen und entsprechende Technologien sinnvoll einzusetzen.

Ressourcendefizite ausgleichen

Bundesweit gibt es mittlerweile zahlreiche Initiativen, Förderprogramme und Kompetenzzentren, die Hilfesuchende bei der Frage unterstützen, ob und inwieweit sich Data-Analytics-Projekte für sie lohnen. So können Unternehmen eigene Know-how- und Ressourcendefizite ausgleichen und Digitalisierungsprojekte trotz aller Hürden anstoßen und umsetzen – und das oft schneller als gedacht. Dass dies funktioniert, zeigt das Beispiel von highQ und dem SDSC-BW.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

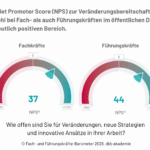

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...