Big DataUngehobener Schatz?

Big Data verknüpft strukturierte und unstrukturierte Daten.

(Bildquelle: PEAK)

Big Data ist ein neuer Megatrend in der IT. Riesige Datenbestände lagern auf Servern von Unternehmen, wissenschaftlichen Institutionen und öffentlichen Verwaltungen. Neben offiziellen Datenerhebungen und amtlichen Statistiken sind dies Nutzer- und Produktdaten, Bewegungsprofile, Geodaten, Verkehrsinformationen, Börsenkurse, Aufstellungen über Web-Traffic sowie Daten aus sozialen Netzwerken. Zählt man die einzelnen Bits zusammen, kommt eine Zahl mit 21 en heraus: 2,8 Zettabyte. Bis zum Jahr 2020 sollen es laut der Digital-Universe-Studie 40 Zettabyte sein.

Einsatzgebiete in Privatwirtschaft und Public Sector

Die einen sehen darin einen ungehobenen Datenschatz, wertvolle Rohstoffe und Ressourcen, die anderen sprechen von toten Daten: 80 Prozent der Datenbestände seien unbrauchbar, weil sie in nicht strukturierter Form vorliegen und mit den bislang vorhandenen Werkzeugen nicht richtig bearbeitet werden können. Big Data tritt nun an, durch geschicktes und schnelles Analysieren, Kombinieren und Korrellieren zu neuen Aussagen und produktiven Erkenntnissen zu gelangen. Google-Suchanfragen werden etwa daraufhin untersucht, ob sich bestimmte Ereignisse vorhersagen lassen. Erkundigen sich Nutzer vermehrt nach Begriffen wie Grippe, Influenza und Tamiflu, könnte dem entsprechenden Gebiet eine Epidemie bevorstehen. Banken und Kreditinstitute wie die HSBC-Bank setzen Big-Data-Analysen ein, um Kreditkartenbetrug in Echtzeit zu erkennen. Dabei werden Kundenmuster angelegt und verglichen, sodass ungewöhnliche Kontobewegungen sofort auffallen.

Controlling, Logistik, Risiko-Management, Wettbewerbsanalyse und Statistik sind mögliche Einsatzfelder von Big Data. Doch nicht nur in der Privatwirtschaft, auch in der kommunalen Welt tun sich mit Big Data neue Perspektiven auf. Bislang nutzen die Kommunen und Bundesländer ihre öffentlichen Daten vorwiegend im Sinne von Business Intelligence: um gute Entscheidungsgrundlagen für strategische und operative Politikziele zu gewinnen. Wirtschaftsförderung, Städtebau, Konjunkturprognosen, Verkehrsplanung und Klimaschutz, Bevölkerungsentwicklung oder der Arbeitsmarkt basieren auf daten-getriebener Steuerung. Das heißt, die Verantwortlichen benutzen öffentliche Daten und Statistiken, um ihre Entscheidungsfindung voranzutreiben. Im Unterschied zu Business Intelligence bezieht Big Data jedoch verstärkt Sensordaten und unstrukturierte Daten ein. Es geht um die Frage: Welche Rückschlüsse und relevanten Entscheidungsvorlagen lassen sich aus der Verknüpfung von strukturierten und unstrukturierten Datenbeständen gewinnen?

Neue Herausforderungen

Für die öffentliche Verwaltung stellt das Management von Big Data eine völlig neue Herausforderung dar. Denn zunehmend rücken auch im Public Sector neue Massendaten in den Vordergrund: Telekommunikationsverbindungen, Georeferenzierungsdaten, Energieverbrauchsdaten aus smarten Messgeräten oder Daten aus der Finanzindustrie und dem Gesundheitswesen, die qua Gesetz gespeichert werden müssen. Auch unstrukturierte Daten, beispielsweise aus sozialen Netzwerken, könnten künftig eine bedeutsame Rolle im öffentlichen Bereich spielen. „Weltweit setzen Behörden bereits heute in großem Stil auf die Auswertung von hochveränderlichen, komplexen und äußerst vielfältigen Datenbeständen“, sagt Frank Fischer, der sich bei Accenture mit dem Thema Big Data beschäftigt. Als Beispiele nennt Fischer umfassende Bedrohungsanalysen zur Terrorabwehr, Geodaten-Auswertungen für Planungs- und Umweltschutzzwecke oder die interdisziplinäre Forschungsdatenverknüpfung. „Die zunehmende Verknüpfung komplexer Rohdaten kann der Verwaltung helfen, Effizienz und Bürgernähe zu verbessern. Allerdings sind auch die Belange des Datenschutzes zu berücksichtigen“, so Fischer. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit hochaggregierten Informationen muss daher zweckgebunden und datenschutzkonform sichergestellt werden.“

Rolle kommunaler IT-Dienstleister

Die kommunalen IT-Dienstleister bereiten seit Jahrzehnten unterschiedliche Arten von Daten aus den verschiedensten Quellen auf und organisieren sie in so genannten Data Warehouses. Sie werden von Bürgern, Politik und Verwaltung nachgefragt und genutzt. Ein gutes Beispiel ist die Stadtentwicklung. Für ein fest umrissenes Gebiet, etwa einen Stadtteil, kann mit Verwaltungsdaten auf einer Karte die Lage von Kindergärten und Altenheimen oder die Zahl von Gewerbebetrieben dargestellt werden. Dies versetzt politisch Verantwortliche etwa in die Lage, über die zukünftige Ansiedelung und den Ausbau von Infrastrukturanlagen fundiert zu entscheiden. Die Vollständigkeit und Aktualität der Daten sind hier von großer Wichtigkeit, weil nur so verlässliche Aussagen getroffen werden können. IT-Dienstleister greifen hierzu in der Regel direkt auf Primärdaten aus den entsprechenden Fachverfahren zurück und nutzen einfache Bereinigungsalgorithmen, um eine hohe Datenqualität zu gewährleisten. Diese und vergleichbare Methoden gehören zum Standardrepertoire kommunaler IT-Dienstleister und zum vertrauten Bereich von Business Intelligence, der Steuerung mit Zahlen.

Wenn die Kommunen allerdings Zukunftschancen aus den Bereichen Multi-Smart-Sensorik (Einsatz von Sensorik in den unterschiedlichsten Lebensräumen) und Social-Media-Informationen für sich erschließen wollen, muss die Datenverarbeitung einen Schritt weitergehen und stößt unweigerlich in Richtung Big Data vor. Es müssen neue technische Lösungen gefunden werden, die den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Privatwirtschaft ist hier nicht entscheidend weiter als die öffentlichen IT-Dienstleister. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht ausgemacht, ob Big Data die hohen Erwartungen erfüllen kann. Möglicherweise bestehen auch unterschiedliche Erkenntnisinteressen aufseiten der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors und ein unterschiedlicher Umgang mit Bürgern und Nutzern.

Geeignete Ansatzpunkte gibt es im kommunalen Aufgabenfeld viele: Abfallentsorgung, soziale Bedarfe, Verkehr, Wahlen, Großprojekte und vieles mehr. Beispiele aus der Privatwirtschaft zeigen, dass sich mit Big Data Zusammenhänge aufzeigen lassen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar sind. In einigen Fällen eignen sich die gewonnenen Daten auch zur Erkennung von Trends und Prognosen. Für einen erfolgversprechenden Einsatz von Big Data in der kommunalen IT muss es allen Beteiligten gelingen, klare Ziele für die Auswertung von Datenbeständen zu formulieren. Für die IT-Dienstleister ist es darüber hinaus wichtig, dass Aufwand und Nutzen wirtschaftlich vertretbar sind.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

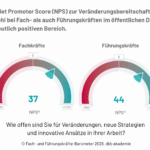

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...