BürgerbeteiligungFlucht ins Netz?

Hält E-Partizipation die Meinung des Bürgers auf Schlagdistanz?

(Bildquelle: creativ collection Verlag)

In den Kommunen herrscht Unruhe. Die politische Kultur ist dabei, sich grundlegend zu wandeln. Die Unruhe geht von den Bürgern aus, aber sie erfasst die Verwaltungen und Gemeinderäte und wird von diesen wieder an die Bürgerschaft zurückgegeben. Sie verunsichert die Parteien und die kommunalen Dienstleister. Alle miteinander reagieren alarmiert, irritiert und bisweilen hysterisch. Seit zehn Jahren wird zunehmend deutlich, wie sehr die Bürgerschaft eine Mitsprache bei zentralen Debatten und Entscheidungen in der Stadt einfordert. Der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung ertönt heute in Deutschland flächendeckend, parteiunabhängig und thematisch offen. Eine zentrale Voraussetzung dieser Entwicklung auf der Seite der Bürgerschaften ist deren Bildungsentwicklung. Die in Sonntagsreden beschworene Wissensgesellschaft ist Teil der urbanen Realität geworden. Und sie ist folgenreich. Nicht nur hat sich die Zahl der gymnasialen Abschlüsse in den vergangenen 50 Jahren verzehnfacht: Weit mehr als jeder Zweite nutzt heute den Hochschulzugang. Auch die Informationsmedien sind exorbitant gewachsen. Jeder kann sich selbst eine Meinung bilden – und das nicht immer schlecht. Für Politikwissenschaftler ist klar, dass diese Entwicklung zum Verlust der Bindekraft von Institutionen führt. Parteien, Gewerkschaften und Vereine verlieren ihre orientierende Wirkung. Autoritäten verlieren ihre Stärke und Parlamente sowie Bürgermeister ihre Strahlkraft. Für autoritäre Familien und Strukturen kann das positive Auswirkungen haben. Aber die Menschen werden zu dem, was ihnen ihr kompetitiver Alltag abverlangt: Sie werden zu individualistischen Unternehmern ihres Selbst, sie organisieren auch in der Kommune ihre Interessen eher selbst- als gemeinwohlorientiert.

Stimme des Volkes

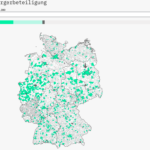

Die kommunalen Institutionen sind darauf nicht vorbereitet. Sie verlieren doch zugleich juristische Lenkungsfähigkeit an übergeordnete politische Instanzen. Sie sind finanziell zunehmend geschwächt und starken privaten Investoren sind sie eher ausgeliefert, als dass sie ihnen als Verhandlungspartner begegnen könnten. Die Stadtverwaltungen und die gewählten Gremien – das zeigen viele Umfragen – glauben selbst kaum an ihre Gestaltungskraft. Aus dieser Gemengelage entsteht ein neues urbanes Denken und eine neue Partizipationskultur, die noch nach neuen Akteuren und nach neuen Institutionen sucht. Erst kürzlich hat eine Studie deutlich gezeigt, dass auch in den Kommunen diese bürgerschaftliche Kraft gesehen und anerkannt wird – und Bürgermeister und Gemeinderäte trotz dieses Wissens nicht den Weg zu einer neuen Institutionalisierung gehen wollen. Drei Viertel der Bürger wollen mitbestimmen – und glauben, es zu können. Aber drei Viertel der Amtsträger trauen es ihnen nicht zu. Sie hoffen, auf ihrem Entscheidungsmonopol bestehen zu können. Sie wollen wohl den Machtverlust abwenden. Aber welche Macht? Die Institutionen haben zwar in mancherlei Hinsicht eine Monopolstellung, sind aber Scheinriesen: Die Macht ist aus diesem Monopol längst ausgewandert. Bürgerinitiativen können jedoch nicht einfach die neuen Akteure sein. Das Problem liegt tiefer. Wie zahlreiche Studien zur Wahlbeteiligung zeigen, gibt es eine zunehmende soziale Spaltung in der politischen Beteiligung. Während die ärmeren und weniger gebildeten Bevölkerungsgruppen zunehmend zum umfassenden Ausstieg aus der politischen Beteiligung neigen, partizipieren die mittelständischen und besser gebildeten Gruppen fast ungebrochen. Für die in den meisten Kommunen üblichen informellen Beteiligungsverfahren durch Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen verschärft sich somit das Problem. Denn hier sind Zeit- und Bildungsressourcen sowie Eloquenz und Selbstbewusstsein die entscheidenden Faktoren. Eine rein informelle Bürgerbeteiligung verschärft die soziale Exklusion.

Zufällige Beteiligung

Es gibt aber hinreichend erprobte Verfahren der aleatorischen Bürgerbeteiligung, die diesen Mangel ausgleichen. Hier werden Bürger einer Kommune vom Einwohnermeldeamt nach dem Zufallsverfahren zur Entscheidungsfindung eingeladen. Der Weg wird ihnen durch Angebote rund um Kinderbetreuung, Fahrdienste, Dolmetscherhilfe oder Aufwandsentschädigung leicht gemacht. Diese Verfahren gewährleisten häufig einen repräsentativeren Bevölkerungsdurchschnitt als er in Wahlen erreicht wird. Diese aleatorischen Gruppen werden an mehreren Terminen mit Experten und Interessenten der urbanen Planung und Entwicklung zusammengebracht. Verwaltung, Parteien, Techniker, Architekten, Ökonomen und Bürgerinitiativen schildern ihre jeweilige Sicht. Das Meinungsbild, das in dieser zufällig ausgewählten Gruppe letztlich entsteht, wird in den Kommunen in aller Regel als hoch legitim wahrgenommen. Es muss nicht verbindlich sein, dient jedoch als Maßstab. So kann es auch als Vorstufe eines Bürgerbegehrens verstanden und dann in einem Bürgerentscheid zur Wahl gestellt werden. So verbinden sich aktive Bürgerschaft und fortschreitende Demokratisierung. Eher als Gegenbeispiel muss freilich der in manchen Kommunen gewählte Weg über die Online-Beteiligung verstanden werden. Diese „Flucht ins Netz“ ist für die Verwaltungen unverbindlich und preisgünstig. Sie hält die Partizipation zugleich auf deutlicher Schlagdistanz und bewahrt das hohl gewordene institutionelle Monopol. Beteiligung entsteht so nicht. Die Gruppe derer, die das Netz interaktiv zum Diskurs nutzt, ist nach wie vor eng begrenzt und sozial extrem homogen. Aus der Vielzahl der Bürgerbeteiligungsverfahren wissen wir zudem, dass den Kommunen in der Planung politische Verständigung und Kompromissbildung fehlen. Hierfür sind aber unmittelbarer sozialer Kontakt, tatsächliche Augenhöhe und persönliches Gegenüber unabdingbar. Die fehlende Sozialität, die die negative Seite der Individualisierung und eher ein Handikap der neuen Partizipationskultur ist, drückt sich in der Netzkommunikation noch einmal deutlich aus. E-Government ist als Informationsportal geeignet. Aber Shitstorms, Blogs und Online-Beteiligung als Medium der politischen Debatte verschärfen die Konflikte – wie traditionelle Leserbriefspalten – ohne Hinweis auf Kompromissbildung. Online-Beteiligung ist hier Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.

Gersheim: Mehr Service mit Gerda

[27.02.2026] Die Gemeinde Gersheim hat gemeinsam mit dem Zweckverband eGo-Saar einen KI-Chatbot pilotiert, der die Verwaltung entlastet und den Bürgerservice verbessert. Der Prototyp kann künftig in allen saarländischen Kommunen eingesetzt werden. mehr...

E-Partizipation: Möglichkeiten und Grenzen

[26.02.2026] Analoge Beteiligungsformate sprechen nur eine begrenzte Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern an. Fügen Kommunen digitale Partizipationsangebote planvoll hinzu, erreichen sie mehr Zielgruppen. Wichtig ist die intelligente Kombination der beiden Ansätze. mehr...

Darmstadt: Digitalstrategie mitgestalten

[25.02.2026] Mit einer neuen Digitalstrategie will die Stadt Darmstadt wichtige Weichen für die Zukunft ihrer digitalen Verwaltung und Services stellen. In die finale Fassung sollen auch Anregungen aus der Bürgerschaft einfließen. mehr...

Osnabrück: Bürger bewerten digitale Services

[25.02.2026] Ein bundesweiter Nutzerklima-Test will ein Stimmungsbild zur Nutzerfreundlichkeit der digitalen Angebote von Verwaltungen einfangen. Mit dabei ist unter anderem die Stadt Osnabrück. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Viel Zuspruch für Beteiligung NRW

[24.02.2026] Vier Jahre nach dem Start hat sich die digitale Plattform Beteiligung NRW etabliert: Mehr als 264 Kommunen und Behörden nutzen das vom Land finanzierte Portal, über das bislang rund 23.000 Verfahren abgewickelt und etwa 26 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet wurden. mehr...

Studie: Erfolgsfaktoren lokaler E-Partizipation

[23.02.2026] Eine Studie gibt erstmals einen Überblick darüber, welche digitalen Beteiligungsformate Kommunen nutzen, welche Ziele sie damit verfolgen und wie erfolgreich diese Maßnahmen sind. Es zeigen sich unter anderem strukturelle Unterschiede zwischen Großstädten, kleineren Städten sowie Gemeinden in Ost- und Westdeutschland. Fast alle Kommunen wollen mit der E-Partizipation politische Entscheidungsprozesse transparenter gestalten. mehr...

E-Partizipation: Leichter Einstieg

[20.02.2026] Das MeldooPLUS-Modul Bürgerbeteiligung bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in die digitale Partizipation. Vor allem kleineren Kommunen erlaubt es das Modul, erste Online-Umfragen umzusetzen und zu verstetigen. mehr...

Hamburg: Bürgerbeteiligung mit offener Lizenz

[19.02.2026] Hamburg startet als erste Stadt die standardisierte Veröffentlichung von Bürgerbeiträgen unter einer Open-Data-Lizenz. Die neue Funktion kommt erstmals beim Beteiligungsverfahren „Klimaanpassung Harburg“ zum Einsatz. mehr...

Halle (Saale): Kartenbasierte Bürgerbeteiligung

[12.02.2026] Die Stadt Halle (Saale) führt nun die erste interaktive, digitale Bürgerbeteiligung über die 3D-Software HAL-Plan durch. Bis zum 13. März stehen hier interaktive Themenkarten zum geplanten neuen Flächennutzungsplan der Kommune zur Verfügung. Dank eines sogenannten Storymoduls können die Rückmeldungen dazu direkt in die Karten eingetragen werden. mehr...

Offenbach: Neue Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten

[04.02.2026] Die Offenbacher Mitreden-Plattform wartet mit neuen Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten auf. Eine Vorhabenliste zeigt nun aktuelle städtische Projekte und gegebenenfalls die Beteiligungsmöglichkeiten an. Auch können die Bürgerinnen und Bürger eigene Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt einreichen. mehr...

MACH: Digital unterstützter Bürgerhaushalt

[15.01.2026] Mit einer Plattform unterstützt das Unternehmen MACH Kommunen bei der Durchführung von Bürgerhaushalten. Die Plattform ist eng mit der MACH Finanzsoftware verzahnt. Der Bürgerhaushalt wird somit nicht als isoliertes Beteiligungsprojekt umgesetzt, sondern direkt in die bestehende Haushalts- und Finanzplanung integriert. mehr...

Konstanz: Themen für Bürgerrat vorschlagen

[06.01.2026] Über eine Onlineplattform können die Konstanzerinnen und Konstanzer jetzt solche Themen vorschlagen, die ihrer Meinung nach ein Bürgerrat aufgreifen sollte. Spruchreif wird ein Vorschlag dann, wenn für ihn 800 Unterschriften außerhalb der Plattform gesammelt werden können. mehr...

Pforzheim: App-Gestaltung mit Bürgern

[17.12.2025] In die Entwicklung von Stadt-App und Informationsstelen bezieht die Stadt Pforzheim die Bevölkerung ein. Die Online-Beteiligung läuft noch bis 31. Januar. mehr...

Wuppertal: Offen und lernbereit

[15.12.2025] Die Stadt Wuppertal geht neue Wege in der E-Partizipation mit dem Ziel, eine lernende Verwaltung zu schaffen, die mit jedem Beteiligungsprozess besser wird. Im Zentrum der Wuppertaler Beteiligungslandschaft steht die Plattform talbeteiligung.de. mehr...

Frankfurt am Main: Neue Funktionen stärken ffm.de

[09.12.2025] Mit Mehrsprachigkeit, Einblicken in die Stadtpolitik und einer Vorhabenliste bietet das Beteiligungsportal der Stadt Frankfurt am Main mehrere neue Funktionen an. Sie sollen den digitalen Bürgerservice erweitern und eine inklusive, transparente und verständliche Beteiligungskultur stärken. mehr...