MönchengladbachMit LEGO lernen

Das Mönchengladbacher LEGO-Modell macht Digitalisierung erlebbar.

v.l.: Felix Heinrichs, Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach; Data Analyst Christian Hornscheidt vom städtischen Smart-City-Team; Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; Philip Dohm, Datenmanager der Stadt Mönchengladbach

(Bildquelle: Metropolregion Rheinland)

Das Mönchengladbacher LEGO-Modell macht Digitalisierung erlebbar.

v.l.: Felix Heinrichs, Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach; Data Analyst Christian Hornscheidt vom städtischen Smart-City-Team; Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; Philip Dohm, Datenmanager der Stadt Mönchengladbach

(Bildquelle: Metropolregion Rheinland)

Die Digitalisierung eröffnet Kommunen konkrete Wege, um die Stadtentwicklung nachhaltiger, vernetzter und datenbasiert zu gestalten. Die nordrhein-westfälische Stadt Mönchengladbach verfolgt diesen Ansatz im Rahmen ihres Smart-City-Programms, das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) im Zuge der Modellprojekte Smart Cities (MPSC) gefördert wird. Zentrales Element des smarten Mönchengladbacher Konzepts ist eine urbane Datenplattform (UDP), die technische und kulturelle Transformationsprozesse innerhalb der Verwaltung unterstützt.

Als zentrale Datendrehscheibe verknüpft die UDP Informationen aus Fachverfahren, Sensoren und anderen Quellen, bereitet sie auf und stellt sie nutzbar zur Verfügung. Von Anfang an setzte Mönchengladbach auf eine Open-Source-Lösung. Ein strategischer Meilenstein war dabei die Entscheidung, die bestehende UDP-Lösung der Stadt Paderborn zu adaptieren und interkommunal weiterzuentwickeln.

Ein zentrales Anwendungsbeispiel der UDP in Mönchengladbach ist der Nordpark, ein multifunktionales Freizeit-, Veranstaltungs- und Gewerbegebiet mit schwankender Verkehrs- und Besucherfrequenz. Hier entsteht durch vielfältige Sensorik eine fundierte Datengrundlage, um Infrastrukturen bedarfsgerecht zu steuern, Umweltbelastungen zu senken und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Über ein flächendeckendes LoRaWAN werden Sensordaten zu Verkehrsflüssen und Klima erfasst und in Dashboards visualisiert.

Den vollen Mehrwert entfalten

Auch automatisierte Alerts, etwa bei Grenzwertüberschreitungen, sind möglich. Bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen im Borussia-Park kann die kommunale Parken-Gesellschaft so gezielt die Auslastung von Parkflächen steuern. Mittelfristig soll die Verteilung der Verkehrsmittelwahl für Veranstaltungen transparent abbildbar werden, um das Verkehrsverhalten gezielt zu beeinflussen und die Klimabilanz zu verbessern.

Der Aufbau einer modernen Dateninfrastruktur bringt sowohl technische als auch organisatorisch-kulturelle Herausforderungen mit sich. Eine Systemüberlastung bei einer Großveranstaltung fungierte in Mönchengladbach als technologischer Stresstest und führte zur Entscheidung, auf eine leistungsfähigere Plattform umzusteigen. Eine weitere Herausforderung ist die Anbindung kommunaler Fachverfahren. Dies erfordert stabile und sichere Schnittstellen, die den Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit uneingeschränkt gerecht werden.

Die UDP ist aber nicht nur eine technische Infrastruktur, sondern Teil eines umfassenderen kulturellen Wandels in der Verwaltung Mönchengladbachs. Ein strategischer und verantwortungsvoller Umgang mit Daten wird durch Leitlinien zur Datensouveränität, eine kommunale Datenstrategie und einen verbindlichen Data-Governance-Rahmen gestärkt.

Auf dieser Grundlage verändert sich auch die interne Organisation der Kommune. Neue Rollen wie Datenpfleger und Datenbeauftragter werden geschaffen und es wird ein zentrales Data Office etabliert. So entsteht eine nachhaltige Datenkultur, die ein datenbasiertes Verwaltungshandeln ermöglicht. Erst das Zusammenspiel aus technischer Leistungsfähigkeit und organisatorischer Transformation entfaltet den vollen Mehrwert der UDP.

Veranschaulicht in Miniaturszenen

Um die komplexen Prozesse greifbar zu machen, entwickelte das Mönchengladbacher Smart-City-Team ein interaktives LEGO-Modell. In Miniaturszenen wird gezeigt, wie Sensordaten erfasst, an die UDP übertragen und in Dashboards visualisiert werden, etwa zu Stadtklima, Parkplatzsituation oder Verkehrszählungen. Das Modell ist direkt an die reale UDP angebunden und nutzt dieselbe technische Infrastruktur wie die produktiven Smart-City-Anwendungen. Es dient nicht nur der Kommunikation, sondern ist auch modellhaft für Sensorprojekte selbst: Viele Erkenntnisse zur Datenübertragung, Visualisierung und Systemintegration wurden zuerst hier gewonnen.

Das LEGO-Modell wurde bereits auf Messen, Konferenzen und in Brüssel präsentiert. Für nicht-technische Stakeholder wie Politik, Verwaltung oder Bürgerinnen und Bürger ist es ein wirkungsvolles Instrument, um abstrakte Prozesse anschaulich zu vermitteln. Die Stadt Krefeld hat es mithilfe der veröffentlichten Nachbauanleitung bereits erfolgreich adaptiert.

Den Nordpark nutzt Mönchengladbach gezielt zur Entwicklung skalierbarer Use Cases. Was im Testgebiet funktioniert, soll auf andere Stadtquartiere übertragen werden. Nächste Schritte sind die Einbindung weiterer Datenquellen in die UDP, etwa des städtischen Verkehrsrechners, sowie die Beteiligung neuer kommunaler und externer Stakeholder.

Kreis Warendorf: Einheitliche Smart-Region-Strategie

[29.07.2025] Im Kreis Warendorf ist die Smart-Region-Strategie jetzt einheitlich in allen Städten, Gemeinden und im Kreistag beschlossen worden. In diesem Zuge wurde auch das Logo der Smart Region Kreis Warendorf vorgestellt. mehr...

Interkommunale Zusammenarbeit: Verkehrsflüsse gemeinsam steuern

[28.07.2025] Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim wollen gemeinsame Smart-City-Strukturen etablieren – unter anderem, um Verkehrsflüsse und Parkraumnutzung gemeinsam digital zu steuern. Grundlage ist die Nachnutzung bereits bestehender Systeme wie Datenplattform, Verkehrssensorik und 3D-Stadtmodell. mehr...

Smart City Akademie: Neues Wissen für smarte Städte

[25.07.2025] Ab September stehen kommunalen Beschäftigten in der Smart City Akademie neun neue Lernmodule zur Verfügung. Im Fokus stehen Themen wie Künstliche Intelligenz, Kommunikation, Vergaberecht oder Standards für die Stadt der Zukunft. mehr...

Schwalm-Eder-Kreis: KI senkt Energieverbrauch

[24.07.2025] Fünf Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis setzen auf Künstliche Intelligenz, um den Energieverbrauch ihrer öffentlichen Gebäude deutlich zu senken. Das Land fördert das Projekt mit über einer Million Euro aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“. mehr...

Rheingau-Taunus-Kreis: Förderung für smarteren ÖPNV

[23.07.2025] Mit Sensortechnik Fahrgastzahlen in Echtzeit erheben und die Informationen per App oder Anzeigetafeln den Passagieren sofort zur Verfügung stellen – diese Idee will die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft verwirklichen. Das soll unter anderem eine nutzerorientierte Einsatzplanung ermöglichen. mehr...

Potsdam: Zusammenhänge erkennen

[22.07.2025] In Potsdam haben Stadt und Stadtwerke eine urbane Datenplattform eingerichtet, die auch von Laien einfach genutzt werden kann. Die agile Lösung wird kontinuierlich weiterentwickelt und an aktuelle Anforderungen angepasst. mehr...

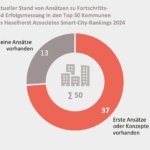

Haselhorst Associates: Smart Cities brauchen Monitoring

[22.07.2025] Viele Kommunen arbeiten daran, digitaler und nachhaltiger zu werden. Eine Evaluation der Fortschritte kommt in vielen Smart Cities aber zu kurz – trotz vielfältiger Potenziale. Das Beratungsunternehmen Haselhorst Associates legt nun ein Praxisdossier vor, das Kommunen beim Aufbau von Monitoring-Strukturen unterstützt. mehr...

Hannover: Mit KI zur nachhaltigen Grünpflege

[16.07.2025] Ein innovatives Projekt zur nachhaltigen Stadtbegrünung mit Künstlicher Intelligenz ist jetzt in Hannover gestartet. Im Rahmen von BlueGreenCity-KI sollen unter anderem Methoden zur intelligenten Speicherplanung und Bewässerung entwickelt sowie automatisierte Prognosen für den individuellen Bewässerungsbedarf erstellt werden. mehr...

Kempten: Digitale Verkehrsanalyse

[15.07.2025] Kempten setzt in der Verkehrsmessung intelligente Kamerasysteme ein. Sie erfassen anonymisiert die Anzahl der Fahrzeuge im Stadtkern, in welche Richtung sie fahren und wie lange sie sich in bestimmten Bereichen aufhalten. Die Daten fließen direkt in die städtische Mobilitätsstrategie ein. mehr...

Kaiserslautern: Altstadtfest mit IT-Sicherheitskonzept

[11.07.2025] Im Sicherheitskonzept rund um das Kaiserslauterer Altstadtfest hat Smart-City-Technologie eine wichtige Rolle gespielt. Sie gewährleistete eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung für Einsatzkräfte und Rettungsdienst und sorgte für ein stets aktuelles Lagebild im Einsatzzentrum. mehr...

Mönchengladbach: Smart City der Bürgerinnen und Bürger

[11.07.2025] Die Smart City Mönchengladbach soll nicht zuletzt von Bürgerideen und -anwendungen getragen werden. Dazu zählen beispielsweise gemeinsam entwickelte Lösungen, mit denen Interessierte direkt oder indirekt den öffentlichen Raum mitgestalten können. mehr...

Halle (Saale): Wassersensibel dank Sensorik

[10.07.2025] Die Stadt Halle (Saale) testet neue Wege einer klimaangepassten Stadtentwicklung mittels Smart-City-Technologien. Als Pilotgebiet dient das Lutherviertel. mehr...

Bad Homburg: Ausbau der Smart-City-Aktivitäten

[09.07.2025] Bad Homburg, Friedrichsdorf und Wehrheim werden bei der Umsetzung ihrer Smart-City-Aktivitäten vom Land Hessen finanziell unterstützt. Bei einem Besuch von Digitalministerin Kristina Sinemus wurden nun die Fortschritte im Projekt „Digital und smart den Limes überwinden“ sowie die Pläne für das Vorhaben „Digitale Stadt und Infrastruktur“ präsentiert. mehr...

Wiesbaden: Digitaler Zwilling für die Stadtentwicklung

[08.07.2025] Wiesbaden bekommt einen Digitalen Zwilling. Er integriert beispielsweise Luftbilder, Geodaten, Planungs- und Standortinformationen und dient damit als Instrument zur datenbasierten und transparenten Stadtentwicklung. Sukzessive soll das virtuelle Abbild Wiesbadens weiterentwickelt werden. mehr...