KIDie intelligente Kommune

Künstliche Intelligenz kann Kommunen in vielen Bereichen unterstützen.

(Bildquelle: aimage/123rf.com)

Hierzulande gibt es technologische Innovation nicht ohne große, grundsätzliche Debatten. Das hat Vorteile, wenn es – wie im Fall der Enquetekommission Künstliche Intelligenz – dazu führt, das Leitbild einer „menschenzentrierten KI“ zu entwerfen. Es hat aber auch den Nachteil, dass während solcher zweijährigen Debatten meist nicht genügend über den praktischen Nutzen der Technologie nachgedacht wird. Gleichwohl erscheint das Verfahren verständlich: Man will sich nicht noch einmal eine Technologie vorsetzen lassen, die dann im Nachhinein mühsam reguliert werden muss. Die Crux dabei: Eine seriöse Technikfolgenabschätzung kann erst gelingen, wenn die Technik auch im Einsatz ist.

Positives Narrativ

Als sich im Januar 2020 die Initiative „KoKI – Künstliche Intelligenz in Kommunen“ im Rahmen des Co:Lab gründete, initiiert von KGSt, DStGB, Microsoft und Fraunhofer IESE, sollte der Künstlichen Intelligenz zu einem „positiven Narrativ“ verholfen werden (wir berichteten). Man wollte praxisorientiert vorgehen, „um die Diskussion zu erden und gegenzusteuern“, so hieß es, denn „Zukunftsdebatten brauchen Anwendungen und Praxis“. Ende Februar dieses Jahres wurde der Abschlussbericht des Co:Lab vorgestellt. Der Bericht geht über weite Strecken auf die Herausforderungen und Risiken ein, die sich mit KI verbinden, und an einigen Stellen auch auf die Potenziale. Es soll um einen „gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Ordnungsrahmen für KI“ gehen, an dem möglichst viele Stakeholder mitwirken sollen, und eben auch die Kommunen. „Potenziale hat KI dabei in sämtlichen kommunalen Gestaltungsfeldern wie Bildung, Stadtentwicklung, Mobilität, Pflege oder Politik und Verwaltung“, schreiben die Autoren.

KI im Einsatz

Unter der Voraussetzung, dass KI Ermessensspielräume in der Verwaltung nicht ersetzen kann und soll, beziehen sich die im Bericht genannten Einsatzszenarien allesamt auf die so genannte schwache KI. Darunter fallen „Systeme, die menschliche kognitive Fähigkeiten ersetzen können, um eine definierte Aufgabe zu lösen“. Beispielsweise Automatisierungsprozesse, bei denen einfache und repetitive Routine-Aufgaben von einer KI übernommen werden. Weitere Beispiele sind die Optimierung von Prozessabläufen, natürliche Sprachverarbeitung durch Chatbots oder maschinelle Übersetzungen und Texterkennung sowie die selbstständige Identifizierung und Überwachung.

Reale Beispiele gibt es bislang nur wenige: Die Stadt Bergheim überlässt einem Algorithmus die Zuordnung und Weiterleitung des Posteingangs, der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg setzt KI beim Zuschnitt der Einschulungsbereiche ein, in Soest werden Straßenschäden automatisch durch kommunale Fahrzeuge erfasst und anschließend kartografiert. Gearbeitet wird auch an der Entwicklung eines digitalen Bauantrags, der einerseits durch Automatisierungsabläufe das Antragsverfahren beschleunigen und durch KI-Entscheidungsunterstützungssysteme für alle Beteiligten transparenter machen soll. Im Kontext Kommune ist es vor allem der Bereich Smart City, der sich für KI-Anwendungen anbietet: Verkehrsflussoptimierung, Smart Grids für die Steuerung und Bereitstellung von Energie, eine auf Open Data fußende Datenökonomie und die digitale Partizipation der Bürgergesellschaft für eine transparente Stadtplanung.

Konkrete Ansätze

Auf „Künstliche Intelligenz für die Smart City“ stellt auch eine weitere aktuelle Publikation ab, in der die Städte Gelsenkirchen, München und Bocholt ihre Praxiserfahrungen schildern. Das lesenswerte Buch liefert einen Überblick über die Grundlagen künstlicher Intelligenz, die wichtigsten Aspekte des Einsatzes in Kommunen sowie konkrete Ansätze zum Vorgehen. Eingebettet in die Diskussion um die gegenwärtige Verwaltungsdigitalisierung im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) plädieren die Autoren dafür, im Einzelfall zu entscheiden, wann der KI-Einsatz sinnvoll ist und wann es bei klassischer IT bleiben soll. Dies setze aber nicht nur eine aufgeschlossene Haltung gegenüber KI voraus, sondern auch einschlägige Kompetenzen seitens der Entscheider.

Das zeigt das Beispiel Gelsenkirchen: Dort hat sich ein Open Innovation Lab rund um die Schalke-Arena gegründet, in einem Areal, wo Smart-City-Anwendungen etwa in den Bereichen Verkehr, Bildung, Gesundheit, Sport, Abfallentsorgung, Großveranstaltungen, Beleuchtung und Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung und Energie gut erprobt werden können. An dem Ort entstehen relevant große Datenmengen, die auf einer Datenplattform analysiert und bearbeitet werden. In einem weiteren Projekt namens GeoSmartChange wird der Stadtraum von Gelsenkirchen und Bottrop mittels 360-Grad-Bildbefahrung per Laserscan erfasst und als Digitaler Zwilling hochauflösend, messgenau und georeferenziert dargestellt. Die KI erkennt auch Schilder und kann sie als Bildobjekte beispielsweise für Projekte autonomen Fahrens verwenden.

Chatbot als Einstieg

In ihren Handlungsempfehlungen raten die Autoren zu einem Chatbot als Einstieg in die Welt der KI. Chatbots böten eine Reihe leicht nachvollziehbarer Vorteile wie ständige Erreichbarkeit, höhere Effizienz und bessere Reaktionszeiten. Sie seien schnell einsatzfähig, entlasten Mitarbeiter von Standardanfragen, erhöhen die Servicequalität, können mehrsprachig gestaltet werden und: mit der Einführung eines solchen natürlichsprachigen Systems gehen große Lerneffekte für zukünftige KI-Projekte einher. Für Kommunen bieten sich auf dieser Grundlage viele weitere Einsatzszenarien an: Sei es die automatische Weiterleitung von Anfragen im Callcenter an passende Experten, die automatisierte Prüfung von Nachweisen für Antragsverfahren, Betrugserkennung oder Beschwerde-Analysen und Vertrags-Analysen. Künstliche Intelligenz kann hier zu signifikanten und effizienten Ergebnissen führen.

Akzeptanz notwendig

Die größten Hindernisse bei der Umsetzung von KI-Lösungen in öffentlichen Verwaltungen stellen der aktuelle Stand der Digitalisierung in den Kommunen, die fehlende Harmonisierung der Infrastruktur und die mangelnde Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar. Zu diesem Ergebnis kommen beide Publikationen. Für den Erfolg von KI ist daher die Akzeptanz derjenigen, die damit umgehen sollen, unabkömmlich. Die Beschäftigten müssen „mitgenommen“ und ihnen die Ängste vor KI, vor einem Arbeitsplatzverlust oder einer Entmachtung der eigenen Befugnisse genommen werden. Henning Lühr wies bei der Abschlussveranstaltung des Co:Lab darauf hin, dass Künstliche Intelligenz die bestehende gesellschaftliche Ungleichheit reproduziert, wenn bei ihrer Entwicklung nicht rechtzeitig auf Transparenz, Verantwortung und ein Wertegefüge hingearbeitet wird. Auch aus diesem Grund erscheint politische Steuerung wichtig.

E-Book „Künstliche Intelligenz für die Smart City“

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

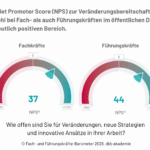

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...