InnovationsmanagementStadtentwicklung im Labor

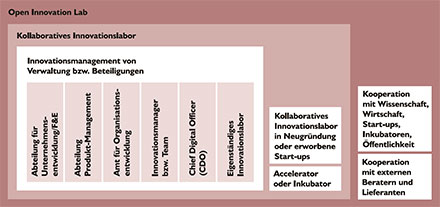

Organisationsoptionen für das Innovationsmanagement.

(Bildquelle: HEAG)

Innovationen finden im öffentlichen Sektor laut dem Politikwissenschaftler Norbert Kersting vor allem in folgenden Bereichen statt: soziale Innovationen, dazu zählt etwa die Förderung der Integration von Geflüchteten in Vereinen, demokratische Innovationen, etwa durch neue Formen der Bürgerbeteiligung, administrative Innovationen wie die Rekommunalisierung, technische Innovationen wie Smart-City-Projekte sowie fiskalische Innovationen, zum Beispiel durch die Einführung neuer Abgaben. Weitere Innovationsfelder bieten sich in den Leistungen der Daseinsvorsorge, die von den öffentlichen Beteiligungen erbracht werden.

Bei jeder Innovation steht der erwartbare Nutzen für die Bürger oder regionale Unternehmen im Fokus. Dieser lässt sich auch als Public Value beschreiben. Der wahrgenommene Public Value hängt aber nicht nur vom tatsächlichen Nutzen und dem Neuigkeitsgehalt einer Dienstleistung oder eines Produkts ab, sondern auch von deren Wirkung auf die Gestalt einer Stadt, auf die Stadtkultur sowie auf die Zusammengehörigkeit einer Gebietskörperschaft – dem sozialen Klebstoff der Gesellschaft.

Denkprozesse anregen

Die Entwicklung von Innovationen erfolgt vor dem Hintergrund des internen und externen Kontextes, in dem Akteure agieren. Hilfreich bei der Überwindung von Hürden ist ein starker Wille der politischen Führung und der weiteren involvierten Akteure, Neuerungen anzugehen. Die gesteuerte Entwicklung von Innovationen umfasst die Generierung von Ideen und die erfolgreiche Positionierung bei den Kunden. Organisatorisch bieten sich neben der Nutzung von Abteilungen, Ämtern und Stabsstellen für Innovationsmanagement – zum Beispiel in Form eines Chief Digital Officers – auch Innovationslabore an. Innovationslabore eignen sich vor allem dann, wenn der Innovationsprozess nicht gut planbar erscheint.

In der Privatwirtschaft sind solche Innovationslabore bereits weit verbreitet. Dabei wird inner- oder außerhalb der Organisation ein separater Raum geschaffen, in dem die Innovation nach und nach entstehen kann. Dort wird experimentiert, es werden bestehende Ideen fortentwickelt oder neue Ansätze ausprobiert. Die Ausgestaltung mit Ressourcen soll innovative Denkprozesse anregen und den interdisziplinären Austausch von Informationen, Denkweisen und Ideen stimulieren. Vorteile ergeben sich vor allem durch den bewussten Ausbruch aus bestehenden Strukturen und die Verortung von Innovationen, die für mehrere bestehende Einheiten nutzbar sind.

Digitalagenturen auf nationaler Ebene

Das Innovationslabor einer Kommune kann beispielsweise in der Verwaltung, einer bestehenden Beteiligung, einer dafür neu gegründeten Beteiligung oder einem eigens dafür erworbenen Start-up verortet werden. Wird der Schwerpunkt auf den Einbezug von externen Start-ups gelegt, spricht man auch von Acceleratoren oder Inkubatoren. Je nach Grad der Kooperation mit externen Partnern wird zwischen einem eigenständigen, einem kollaborativen und einem Open Innovation Lab unterschieden.

Bisher haben sich Innovationslabore im öffentlichen Sektor insbesondere als Digitalagenturen auf nationaler Ebene durchgesetzt. Zu nennen sind hier etwa der U.S. Digital Service oder 18F aus den USA, der Government Digital Service aus Großbritannien, die australische Digital Transformation Agency sowie das E-Estonia Team aus Estland. In Deutschland wird aktuell über die Gründung einer Bundesdigitalagentur diskutiert. Auch auf kommunaler Ebene entstehen erste Innovationslabore, ein Beispiel ist die Digitalstadt Darmstadt. Die hessische Kommune zielt dabei auf eine breite digitale Transformation der Leistungen von Stadtverwaltung und Stadtwirtschaft. In das Open Innovation Lab sind namhafte Unternehmen aus dem Bitkom-Verband und über 100 Unterstützer aus der Region einbezogen.

Die kommunalen Verwaltungen sowie die zugehörigen öffentlichen Unternehmen sind wesentliche Akteure für das erfolgreiche Gelingen der Digitalisierung. Neben der Bearbeitung einzelner Projekte können Innovationslabore auch für die Entwicklung von Smart Cities oder Smart Regions genutzt werden. Beginnend mit der Formulierung einer Smart-City-Strategie lassen sich hier die Eckpunkte für die angestrebte Digitalisierung legen.

Kooperationen helfen bei der Umsetzung

Für die Etablierung eines Innovationslabors auf kommunaler Ebene bietet sich eine dafür geeignete Beteiligung oder die Gründung einer neuen Beteiligung an. Die organisatorische Verankerung innerhalb einer Beteiligung in Privatrechtsform dient der Vermeidung zusätzlicher Risiken für die Gebietskörperschaft (Haftungsbegrenzung), der Kooperationsfähigkeit mit Externen sowie der Etablierung gewinnbringender Geschäftsmodelle. Als Experimentierorte benötigen die Innovationslabore gewisse Freiräume. Diese sollten jedoch klar definiert werden.

Bei der Entwicklung von Innovationen helfen zudem bestehende oder neue Kooperationen, etwa mit Einheiten der Stadt- und Landesverwaltung, anderen öffentlichen oder privaten Unternehmen, Start-ups und Gründerzentren oder Institutionen aus der Wissenschaft. Die Vernetzung wird durch die Mitwirkung in Verbänden wie dem Deutschen Städtetag, dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) oder der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie die Zusammenarbeit bei Studien unterstützt. Idealerweise lassen sich trotz der vorhandenen Subsidiarität regional und überregional umsetzbare Lösungen entwickeln. Denkbar sind dafür Innovationslabore auf regionaler Ebene sowie die Unterstützung der Zusammenarbeit durch die Bundesländer. Der Bund könnte ein Innovationslabor für die stärkere überregionale Nutzung von Innovationen im öffentlichen Sektor gründen.

Jede Stadt kann profitieren

Bei den ersten Schritten zur Einrichtung eines Innovationslabors helfen ein breites politisches Commitment, die Schaffung einer gemeinsamen Bewegung mit zahlreichen Unterstützern, Freiräume in der Organisation für Talente sowie Interdisziplinarität, die Zusammenarbeit des Innovationslabors mit externen Partnern sowie das Infragestellen des Etablierten und die Entwicklung von Neuem.

Innovationslabore werden künftig ebenso wie in der Privatwirtschaft zu einem wichtigen Bestandteil der Entwicklung von Kommunen und Bundesländern. Jede Stadt könnte von einem Innovationslabor für die Digitalisierung profitieren. Neben einem deutlichen Beitrag zum Public Value werden daraus Beiträge für den Bürokratieabbau, die Beschleunigung von Prozessen und die Stärkung von Kooperationen geschaffen. Letztlich stärkt das auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Wettbewerb.

Studie: Viele fühlen sich digital abgehängt

[03.07.2025] Eine repräsentative Studie anlässlich des Digitaltags zeigt, dass in Deutschland zwar eine große Offenheit gegenüber digitalen Angeboten besteht, viele Menschen sich aber digital abgehängt fühlen und ihre eigenen Digitalkompetenzen eher schlecht bewerten. mehr...

In eigener Sache: K21 media zieht um

[01.07.2025] Seit 2001 versorgen die Publikationen von K21 media Kommunen, Entscheider auf Landes- und Bundesebene sowie Stadtwerke mit aktuellen und umfassenden Informationen zu relevanten Themen. Nun schlägt der Verlag sein Hauptquartier in der Landeshauptstadt Stuttgart auf. mehr...

Studie: Digitale Verwaltungservices für Unternehmen

[01.07.2025] Digitale Verwaltungsangebote für Unternehmen haben ein großes Potenzial, das noch bei Weitem nicht ausgeschöpft wird. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des Unternehmens init. mehr...

Studie: Digitalisierungsindex 2025 veröffentlicht

[26.06.2025] Im Rahmen des Zukunftskongresses Staat & Verwaltung (23. bis 25. Juni, Berlin) hat das Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer-Institut FOKUS den Deutschland-Index der Digitalisierung 2025 vorgestellt. Demnach schreitet die Digitalisierung zwar in vielen Bereichen voran, jedoch bestehen zwischen den einzelnen Bundesländern weiterhin erhebliche Unterschiede. mehr...

Umfrage: IT-Budgets zu eng bemessen

[24.06.2025] Ihr Jahresbudget halten weniger als 18 Prozent der IT-Fachkräfte im öffentlichen Sektor für ausreichend. Das zeigt eine weltweite Umfrage von SolarWinds unter rund 100 Fachleuten. Viele sehen Projekte gefährdet und Budgetkürzungen als wachsendes Sicherheitsrisiko. mehr...

Gütersloh: Per QR-Code in die Vergangenheit

[16.06.2025] Im Rahmen des Projekts „Tritt in die Vergangenheit“ macht die Stadt Gütersloh Geschichte digital erlebbar. Dazu wurden QR-Codes über das gesamte Stadtgebiet verteilt. mehr...

Kreis Soest: Moderner Hochwasserschutz

[13.06.2025] Der Kreis Soest hat seine PegelApp erweitert. Nicht nur wird jetzt das gesamte Kreisgebiet mit rund 30 Pegelmesspunkten abgedeckt, auch neue Funktionen sind hinzugekommen. So sind jetzt Warnschwellen individuell festlegbar, zudem gibt die App konkrete Handlungsempfehlungen. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Gewerbesteuerbescheid erfolgreich pilotiert

[13.06.2025] Der digitale Gewerbesteuerbescheid kann Prozesse in Unternehmen, bei Steuerberatern, Kommunen und der Steuerverwaltung vereinfachen. In Nordrhein-Westfalen sind die Kommunen nach einer erfolgreichen Pilotphase aufgefordert, die Einführung des Verfahrens – mit Unterstützung des Landes – voranzutreiben. mehr...

Dataport/SHLB: Nachhaltige Planung von Digitalprojekten

[10.06.2025] Kohlendioxid ist ein Hauptfaktor für den Treibhauseffekt – und fällt auch bei Nutzung digitaler Anwendungen an. Um die CO₂-Emissionen digitaler Projekte schon im Voraus kalkulieren und optimieren zu können, haben Dataport und die SHLB einen browserbasierten CO₂-Rechner entwickelt. mehr...

Berlin: KI hilft bei Abwicklung des ReparaturBONUS

[23.05.2025] Die Zukunft der Fördermittelverwaltung liegt in der Digitalisierung. Das hat das Unternehmen MACH mit der Entwicklung einer digitalen Antragsplattform für die Berliner Verwaltung unter Beweis gestellt. Die Lösung sorgt für eine effizientere Abwicklung des ReparaturBONUS und spürbare Entlastung der Mitarbeitenden. mehr...

Brandenburg: Bürgerservice per Videokabine

[19.05.2025] Der Landkreis Uckermark wurde im Rahmen der Bundesinitiative DigitalPakt Alter für seinen digitalen Bürgerservice für Seniorinnen und Senioren ausgezeichnet. Im Rahmen des Projekts LISA wurden an bisher sechs Standorten Videokabinen eingerichtet, die wohnortnah Kontakt zur Kreisverwaltung ermöglichen. mehr...

Dresden: Bezahlkarte für Asylsuchende gestartet

[09.05.2025] Seit dieser Woche bekommen neu zugewiesene Geflüchtete in Dresden erstmals die neue Bezahlkarte. Damit ist die Einführung in Sachsen einen Schritt weiter. Ziel ist es, Bargeldauszahlungen zu reduzieren und Behörden zu entlasten. mehr...

Baden-Württemberg: Leitfaden für bessere Bürgerkommunikation

[07.05.2025] Ein Projekt der Dualen Hochschule Stuttgart soll Verwaltungen in ländlichen Regionen helfen, besser mit Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Der nun veröffentlichte Leitfaden enthält konkrete Empfehlungen und zeigt, welche Kanäle Bürgerinnen und Bürger nutzen wollen. mehr...

Nürnberg: Konzept Bürger-PC gestartet

[25.04.2025] Um noch mehr Menschen die digitale Teilhabe zu ermöglichen, erprobt Nürnberg jetzt den so genannten Bürger-PC. Die Selbstbedienungsrechner sind mit Druckern und Scannern ausgestattet und für Mehrgenerationenhäuser oder Stadtteiltreffs vorgesehen. Ehrenamtliche unterstützen die Bürgerinnen und Bürger bei der Nutzung. mehr...

Schleswig-Holstein: Kooperation verlängert

[16.04.2025] Nach fünf erfolgreichen Jahren haben Schleswig-Holstein und der ITV.SH ihre Kooperation zur Verwaltungsdigitalisierung bis Ende 2029 verlängert. Geplant sind unter anderem der Roll-out weiterer digitaler Anträge und Unterstützung für Kommunen bei Informationssicherheits- und IT-Notfällen. mehr...