InterviewDie Bürger als Kunden

Rudolf Schleyer und Gudrun Aschenbrenner

(Bildquelle: K21 media GmbH)

Herr Schleyer, Frau Aschenbrenner, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wird heute noch stark vom Onlinezugangsgesetz bestimmt. Es gibt Stimmen, die sagen, die Umsetzung des OZG auf kommunaler Ebene sei gescheitert. Wie ist Ihre Einschätzung?

Rudolf Schleyer: Das kommt auf die Perspektive an. Als Jurist bin ich der Meinung, dass Gesetze vollzogen werden müssen. Aus dieser Sicht ist das OZG gescheitert. Aber es stimmt auch, dass die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einen enormen Schub erhalten hat. Fakt ist: In der politischen Diskussion ist die Aufmerksamkeit für das Thema deutlich gestiegen.

Gudrun Aschenbrenner: Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist es meines Erachtens wichtig, dass man nicht anfängt, einen Schuldigen für das Scheitern des OZG zu suchen. Deutschland sollte sich – auch im europäischen Vergleich – sputen mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und nicht in Grabenkämpfen versinken, warum die Ziele des OZG nicht erreicht wurden. Denn schon aufgrund des Fachkräftemangels wird es künftig schwierig werden, die kommunale Daseinsvorsorge auf hohem Niveau zu halten, wenn nicht digitale Prozesse etabliert werden. Jetzt sollte geklärt werden, wie es weitergeht mit der Digitalisierung. Es muss offen angesprochen werden, was falsch lief und wie man es in Zukunft besser machen kann. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgern.

Welche Rolle spielt die AKDB bei der Entwicklung von OZG- und Einer-für-Alle-Diensten?

Aschenbrenner: Das OZG war zunächst eine große Chance für uns. Es wurde sichtbar, wo die Unterschiede zu anderen IT-Dienstleistern liegen, dass wir nämlich ein Software-Haus sind, das sehr viele kommunale Fachverfahren entwickelt. Das hat uns in unserem Selbstverständnis gestärkt. Durch die Online-Dienste haben wir gewissermaßen neue Kunden gewonnen, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Sie greifen bei digitalen Anträgen auf dasselbe Fachverfahren zu wie die Sachbearbeitenden in der Verwaltung. Zudem bot das OZG die Gelegenheit für die AKDB, uns außerhalb Bayerns stärker zu positionieren. Durch unsere Expertise bei den Fachverfahren haben wir in OZG-Projekten nach dem Prinzip Einer-für-Alle zu den Themen Aufenthaltstitel, waffenrechtliche Erlaubnisse und Meldewesen mit Bundesländern wie Brandenburg, dem Saarland oder Hamburg zusammengearbeitet. So entstand eine starke Vernetzung in der Republik.

Schleyer: Wobei ich ergänzen möchte, dass wir den Einer-für-Alle-Ansatz, also der Entwicklung einer Lösung für

Kommunen in ganz Deutschland, immer sehr kritisch gesehen haben. Es zeigt sich jetzt, dass dies berechtigt war. Der Aufwand, einen EfA-Dienst an Systeme anderer Bundesländer anzupassen, wurde völlig unterschätzt.

„Durch die Online-Dienste haben wir gewissermaßen neue Kunden gewonnen: nämlich die Bürgerinnen und Bürger.“

Aschenbrenner: Das war auch ursprünglich so nicht geplant. Einer-für-Alle hieß, dass Kommunen die Dienste nutzen und selbst anpassen können. Erst später wurde das zugespitzt und die Rede war von einem zentralen Betrieb. Dazu müssten 11.000 Kommunen Verträge mit 16 Bundesländern schließen über Wartung, Support und Betrieb. Das bedeutet einen enormen administrativen Aufwand.

Schleyer: Immerhin arbeitet govdigital an der Lösung dieses Problems. Eine erste Beta-Version des Marktplatzes für EfA-Leistungen wurde Ende Juni freigeschaltet. Als Vorstandsmitglied der Genossenschaft kann ich sagen, dass wir das Thema rechtlich in den Griff kriegen. Allerdings gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen über die Kostenmodelle für den Betrieb der Lösungen, wenn die Finanzierung des Bundes ausläuft. Was wir allerdings nicht in den Griff kriegen, ist, dass eine Kommune eine EfA-Leistung auf dem Marktplatz anklickt und sie sofort eingesetzt werden kann, inklusive Anbindung an das jeweilige Fachverfahren, das Postfach und die Authentifizierungskomponente.

Wo ist das Problem?

Schleyer: Es gibt auf der technischen Seite keine Standards. Jedes Land, jeder IT-Dienstleister hat seine eigene Idee entwickelt, wie die Online-Dienste an die jeweiligen Fachverfahren zur Antragsbearbeitung angebunden werden. Zum Teil werden proprietäre Standards genutzt, das tun wir nicht. Die AKDB setzt komplett auf Open Source, unsere Lösungen kommunizieren zwischen Online-Diensten und Fachverfahren ausschließlich über den Standard OSCI. Zudem verwenden wir die einheitliche Schnittstelle FIT-Connect. Das Ziel einer einheitlichen Bedienbarkeit der Online-Dienste ist nur erreichbar, wenn sie sich nahtlos in bestehende Angebote einfügen.

Wie verändern die Online-Dienste die kommunalen Fachverfahren, müssen diese neu programmiert werden oder ist das nur ein Schnittstellen-Thema?

Schleyer: Die Zukunftsvision sieht so aus, dass das Front End eines Fachverfahrens nicht mehr zwischen Bürger und Sachbearbeiter unterscheidet. Das heißt, wenn der Bürger einen Antrag stellt, nutzt er die gleiche Oberfläche wie die Sachbearbeitenden. Diese werden nur dann eigene Oberflächen haben, wenn Fachwissen nötig ist. Alles, was automatisierbar ist, wird aber nur ein Front End haben. Die Kommunen arbeiten künftig mit Fachverfahren, die Cloud-nativ entwickelt sind. Ziel ist ein Gesamtsystem, das ausschließlich im Browser läuft.

Aschenbrenner: Um die Anforderungen der Bürger in der Software abzubilden, sind andere Entwicklungsprozesse, neue Denkweisen und IT-Architekturen notwenig. Es geht dabei nicht nur darum, ein neues Verfahren zu entwickeln. Wir müssen die Themen Resilienz, Verfügbarkeit und Sicherheit viel stärker berücksichtigen. Die Verfahren werden ja nicht mehr nur aus dem geschützten Bereich der Verwaltungsnetze bedient. Deshalb erhält Cybersecurity einen ganz anderen Stellenwert.

Welche Dienstleistungen einer Verwaltung sind aus Ihrer Sicht komplett automatisierbar?

Schleyer: Der Antrag auf einen neuen Personalausweis beispielsweise kann technisch komplett automatisch abgewickelt werden, auch die Standard-Kfz-Zulassung benötigt keine Mitarbeitenden. Man kann es so ausdrücken: Gebundene Entscheidungen können komplett automatisiert werden. Überall dort, wo Ermessensspielräume existieren, brauchen wir weiterhin Entscheidungen von Menschen. Es ist doch eine unnütze Verschwendung von wertvollen Ressourcen, hochqualifizierte Verwaltungsfachangestellte in eine Kfz-Zulassungsstelle zu setzen und sie dort einige hundert Standard-Zulassungsvorgänge bearbeiten zu lassen. Ich glaube auch, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden deutlich steigen wird, wenn sie anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben, für die sie auch ausgebildet sind.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Oktober 2022 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

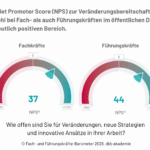

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...

Augsburg: Dom in 4D erkunden

[17.10.2025] Der Augsburger Dom kann künftig auch in 4D erkundet werden. Der virtuelle Rundgang führt durch verschiedene Epochen und macht Geschichte auf besondere Art greifbar. mehr...