Next:PublicStudie zur Verwaltung in Krisenzeiten

Eine Studie zum Einfluss der Pandemie auf die Arbeit im öffentlichen Sektor hat jetzt das Beratungsunternehmen Next:Public veröffentlicht.

(Bildquelle: Next:Public)

Die andauernde Corona-Pandemie macht deutlich, dass Verwaltungen in Zeiten der Krise zum Nadelöhr für eine funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft werden. Den Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene ist es während der ersten Phase der Corona-Pandemie gelungen, arbeitsfähig zu bleiben. Das war jedoch häufig vor allem dem hohen Einsatz ihrer Mitarbeiter zu verdanken. Rund die Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter arbeitete mehrheitlich im Homeoffice. Rund ein Viertel musste weiterhin täglich zur Arbeit vor Ort – in den Kommunen waren es sogar 42 Prozent der Beschäftigten. Zu diesen Ergebnissen kommt die neue Studie „Verwaltung in Krisenzeiten“, vorgelegt von der Beratungsagentur Next:Public. Im Rahmen der Studie wurden laut Agentur 5.000 Verwaltungsmitarbeiter und 5.000 Bürger zur Leistungsfähigkeit der Verwaltung während der ersten Corona-Welle befragt.

Während der Großteil der für die Studie befragten Verwaltungsmitarbeiter die Leistungsfähigkeit der eigenen Behörde während der ersten Welle der Corona-Pandemie als geringfügig eingeschränkt empfanden, stimmten dem nur 44 Prozent der Bürger zu (voll funktionsfähig: zwölf Prozent; eher funktionsfähig: 32 Prozent). 27 Prozent gaben laut der Studie an, dass sie die Verwaltung als weniger und neun Prozent als gar nicht funktionsfähig wahrgenommen haben.

Corona sorgt für Dynamik

Fast die Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sahen sich laut Umfrage einer höheren oder sehr viel höheren Arbeitsbelastung ausgesetzt. Zusätzlich sei jeder vierte Beschäftigte – auf kommunaler Ebene sogar jeder Dritte – mit anderen Aufgaben betraut worden, zum Beispiel, um die Gesundheitsämter zu unterstützen.

Die Möglichkeit zum Homeoffice sei vor der Corona-Pandemie für knapp die Hälfte der Mitarbeiter in den Verwaltungen ausgeschlossen gewesen. Während des ersten Lockdowns hätten auf Bundesebene 67 Prozent, auf Landesebene 55 Prozent und auf kommunaler Ebene 37 Prozent der Befragten hauptsächlich im Homeoffice arbeiten können. Allerdings hätte im Querschnitt der Ebenen jeder Vierte täglich zum Arbeitsplatz pendeln müssen.

In der Befragung haben Mitarbeitende der Behörden angegeben, auch nach Ende der Corona-Krise die Möglichkeit zum Homeoffice behalten zu wollen. Nur elf Prozent sehen keinen Bedarf für Homeoffice. Insgesamt haben Mitarbeitende, die während des Lockdowns hauptsächlich im Homeoffice gearbeitet haben, die Umstände als weniger einschränkend und belastend bewertet als Mitarbeitende, die größtenteils am Arbeitsplatz waren. Jedoch hatte laut der Umfrage über die Hälfte der Verwaltungsmitarbeitenden im Homeoffice mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Zwei Drittel nutzten private Technik

Die technische Ausstattung der Behördenmitarbeiter war während des ersten Lockdowns nur unzureichend, teilt Next:Public weiter mit. So hätte nur die Hälfte der Beschäftigten einen Dienst-Laptop zur Verfügung. Um arbeitsfähig zu bleiben und um beispielsweise an Videokonferenzen teilzunehmen, griffen zwei Drittel auf private Technik zurück. Ebenfalls zwei Drittel hätten bei der Erfüllung ihrer Arbeitsaufträge mit Server- und Netzproblemen zu kämpfen.

Gleichzeitig wurden die Behörden laut der Studie während der Pandemie teilweise zu Experimentierräumen entwickelt: Technische Neuerungen seien schneller eingeführt worden, die Innovationsoffenheit wurde von den Beschäftigten als größer wahrgenommen.

Digitale Verwaltungsservices seien auch von der Bevölkerung stärker genutzt worden, konnten aber nicht überzeugen.

Bessere Erreichbarkeit gewünscht

In einer parallel durchgeführten Bürgerbefragung, habe ein Fünftel der Befragten angegeben, dass sie während der ersten Phase der Pandemie stärker von den Online-Diensten der Verwaltung Gebrauch gemacht haben. Allerdings sei knapp die Hälfte derer, welche die digitalen Verwaltungsangebote nutzten, nicht zufrieden gewesen.

Die Bevölkerung wünsche sich im Rückblick von den Verwaltungen eine bessere

Erreichbarkeit, ein umfangreicheres digitales Angebot und eine bessere Informationspolitik.

Zukünftig wünschen sich die Bürger außerdem, stärker per E-Mail und mittels Kontaktformular oder Online-Dienst mit der Verwaltung zu kommunizieren. Der Termin vor Ort bleibe für knapp 40 Prozent der Befragten wichtig.

Carsten Köppl, Initiator und Projektleiter der Studie, erklärt: „Die Verwaltungen haben sich in der Krise bewährt, das zeigt unsere Studie. Jedoch muss der öffentliche Dienst stärker digital befähigt werden – technisch, kulturell und in den digitalen Kompetenzen. Daher schlagen wir auch einen Digitalpakt Verwaltung in der Studie vor. Erst durch eine stärkere interne Digitalisierung wird es den Verwaltungen gelingen, mehr und zufriedenstellende digitale Bürger- und Unternehmensservices anzubieten.“

Potenzial für Optimierung aufgezeigt

Die Studie basiert auf der bisher größten zum Thema durchgeführten Verwaltungsbefragung mit fast 5.000 ausgewerteten Fragebögen, teilt Next:Public mit. An einer weiteren Online-Umfrage hätten 5.000 Bürger teilgenommen. Die hohe Teilnehmeranzahl an beiden Befragungen liefere wertvolle Erkenntnisse zu den Herausforderungen der Verwaltungsmitarbeiter in der andauernden Covid-19-Krise und zeige wo es Optimierungspotenziale gebe, beispielsweise bei der internen Arbeitsorganisation und im Kontakt mit Bürgern.

Die Studie sei in Kooperation mit der Hertie School of Governance und Partnern – darunter die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung Bayern (AKDB), ÖFIT oder das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme Fokus – sowie den Unternehmen MACH und Materna durchgeführt worden.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

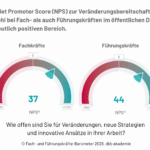

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...