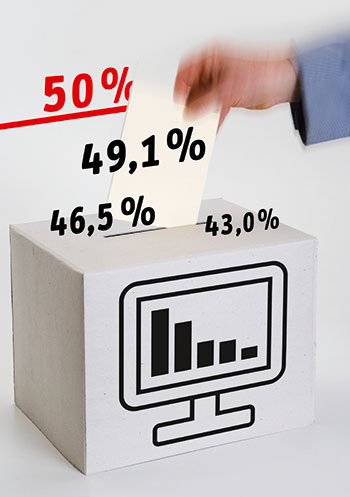

WahlenZur Wahl gestellt

Nach wie vor umstritten: die Online-Abstimmung.

(Bildquelle: creativ collection Verlag/PEAK Agentur für Kommunikation)

Die Zahlen klingen ernüchternd: 49,1 Prozent in Baden-Württemberg, 46,5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, 43,0 Prozent in Sachsen – zu den Kommunalwahlen 2014 fanden vergleichsweise wenige Bürger den Weg in die Wahlkabinen. Nur selten bewegte sich die Wahlbeteiligung jenseits der 50-Prozent-Marke wie etwa in Bayern. Doch auch hier haben Parteien seit Jahren mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Kein Wunder also, dass in letzter Zeit eine Idee wiederauflebt, die spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009 zur Nutzung von Wahl-Computern von so manchem für tot erklärt wurde: die Online-Abstimmung. Geht es nach dem Willen der bayerischen SPD, könnte der Freistaat bereits zur Landtagswahl 2018 als erstes Bundesland überhaupt die elektronische Stimmabgabe einführen. Der Landesvorsitzende Florian Pronold hat dazu gemeinsam mit Fraktionschef Markus Rinderspacher im September dieses Jahres einen Zehn-Punkte-Plan unter dem Motto Demokratieoffensive vorgeschlagen.

Einfach online

Ob die elektronische Stimmabgabe allerdings der richtige Weg ist, um die Bürger wieder vermehrt an die Wahlurnen zu führen, ist umstritten. Frühere Versuche wie einst zur Jugendgemeinderatswahl der Stadt Esslingen im Jahr 2000 fielen eher enttäuschend aus. „Die Wahlbeteiligung war damals nicht so hoch“, sagt Oliver Appelt vom Esslinger Haupt- und Personalamt. Ob das am Wahlsystem oder an dem damals etwas umständlichen Anmeldeverfahren via digitaler Signatur lag, könne er allerdings nicht sagen. Entsprechend zwiespältig ist sein Urteil: Das Verfahren dürfe nicht zu kompliziert sein. Dann allerdings seien Online-Wahlen durchaus eine gute Idee. Diese Ansicht vertreten derzeit auch viele kommunale Wahlleiter. Sie setzen schon seit Längerem auf IT-gestützte Wahlsysteme, um den Ablauf der Stimmabgabe zu erleichtern. Einer von ihnen ist Oliver Hillebrand. Der Sachgebietswahlleiter hat mitgeholfen, die Kommunalwahlen in Flensburg zu organisieren und durchzuführen. Seit dem Jahr 2004 ist es dort möglich, den Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins online über die Lösung OLIWA des Unternehmens HSH zu stellen. „Hierzu gibt es einen Link auf unserer Homepage; der Bürger gibt die Daten ein, die dann bei HSH gehostet werden“, erklärt Hillebrand. „Wir brauchen das Ganze anschließend nur noch auszudrucken.“ Des Weiteren bietet die Stadt erstmals seit der Europawahl 2014 einen personalisierten QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte an, der per Smartphone eingelesen wird. Beide Verfahren seien sehr gut angenommen worden; die Nachfrage steige kontinuierlich. Für Hillebrand und die anderen Mitarbeiter im Flensburger Bürgerbüro bedeutet das eine enorme Entlastung: „Die Informationen werden automatisch erfasst, sodass wir keine weiteren Daten von den Bürgern benötigen.“

Überblick dank IT

Verfahren wie diese kommen in deutschen Wahlämtern häufig vor. Sie erstrecken sich aber keineswegs nur auf die Antragstellung zur Briefwahl. IT-gestützte Wahlsysteme ermöglichen es, alle notwendigen Prozesse im Überblick zu behalten: von der Organisation der Wahllokale über die Rekrutierung ehrenamtlicher Wahlhelfer bis hin zur Bereitstellung und Übermittlung der Wahlergebnisse. Kommunen können dabei auf ein großes Spektrum an Anbietern und Lösungen zurückgreifen. Ein ganzheitliches Wahlorganisationssystem bietet beispielsweise das Unternehmen regio iT an. „Über den VoteManager werden die Wahlhelferverwaltung, die Verarbeitung der Kandidaten aus dem Wahlvorschlagsverfahren, die Verwaltung der Wahllokale sowie die Ergebniserfassung realisiert“, erklärt Christoph Hurniak vom Wahlamt in Köln, wo die Lösung seit dem Jahr 2013 im Einsatz ist. In den vergangenen Jahren hat die Nutzung von Wahlhelfern stetig zugenommen. Elfi Buchholz, Produktverantwortliche für Einwohnerwesen und Wahlen bei der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), begründet dies mit dem vergleichsweise hohen Aufwand, die eine Wahlorganisation mit sich bringt: „Die Vorbereitung und Durchführung ist zeitintensiv und bindet Personalressourcen, gerade wenn dies manuell erledigt wird“, so Buchholz. Daher steige die Nachfrage nach Software-Lösungen, welche die Prozesse vereinfachen und den Sachbearbeiter unterstützen. Das trifft vor allem bei der eigentlichen Durchführung der Wahl und bei der Stimmauszählung zu. „Da sind immer sehr viele Ehrenamtler im Einsatz, und viele machen das zum ersten Mal“, erklärt der Flensburger Sachgebietswahlleiter Oliver Hillebrand. Eine mögliche Lösung bietet hier die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) mit ihrem Fachverfahren OK.EWO an: Bei der bayerischen Kommunalwahl kann die Wahlauszählung über spezielle Barcode-Lesestifte vorgenommen werden – ganz ohne Übertragungsfehler.

Abläufe müssen ineinandergreifen

Auch bei der Wahlauswertung sind elektronische Helfer nicht mehr wegzudenken. Die Bürger sind es heutzutage gewohnt, die Wahlergebnisse möglichst zeitnah, beispielsweise über das Internet, zu erfahren. Die Fachverfahren sind dabei bereits soweit gereift, dass erste Hochrechnungen noch während der Wahl möglich sind. Wichtig ist, dass die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale im Vorfeld schnell zusammengeführt werden. Dabei spielt auch die gegenseitige Koordinierung eine wesentliche Rolle: Das System ist umso effektiver, je mehr Kommunen auf ein einheitliches Verfahren zurückgreifen, wie beispielsweise im Kreis Esslingen. Hier setzen bereits 31 der 44 Kommunen auf das Fachverfahren WinWVIS des Zweckverbands Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS). Um die Abläufe noch weiter zu optimieren, erhofft sich die Kreisverwaltung, dass irgendwann alle Kommunen auf das einheitliche Verfahren umsteigen. „Damit eine Wahl erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen viele voneinander abhängige Abläufe ineinandergreifen“, meint auch Wahlorganisator Hurniak. Das fange bei der eingesetzten Technik an und ende bei der Zuverlässigkeit externer Dienstleister und der Motivation der Organisation. Dennoch bleibe weiterhin viel Spielraum für Verbesserungen. Die bislang untersagte Verwendung von Wahlgeräten sei eine davon, eine andere die Einführung der Online-Abstimmung. Ob letzteres allerdings einmal so selbstverständlich sein wird wie die Briefwahl, bleibt abzuwarten. Denn in einem sind sich die Sachbearbeiter einig: Die hohen Anforderungen des deutschen Wahlrechts müssen auch weiterhin gewährleistet bleiben.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

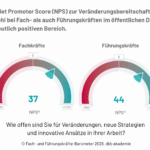

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...