REPORTGeht E-Government mobil?

Beim Fachkongress eGovernment MONITOR 2012 wurden auf dem Podium die Möglichkeiten von Mobile Government diskutiert.

v.l.: Dr. Matthias Stürmer, Senior Consultant, Ernst&Young; Dirk Stocksmeier, Vorstandsvorsitzender, init; Eberhard Wurster, Ministerialdirigent, Innenministerium Baden-Württemberg; Erwin Schwärzer, Leiter des Referats Grundsatzangelegenheiten der IT und

(Bildquelle: baden-württemberg: connected)

Beim Fachkongress eGovernment MONITOR 2012 wurden auf dem Podium die Möglichkeiten von Mobile Government diskutiert.

v.l.: Dr. Matthias Stürmer, Senior Consultant, Ernst&Young; Dirk Stocksmeier, Vorstandsvorsitzender, init; Eberhard Wurster, Ministerialdirigent, Innenministerium Baden-Württemberg; Erwin Schwärzer, Leiter des Referats Grundsatzangelegenheiten der IT und

(Bildquelle: baden-württemberg: connected)

Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen kamen Ende September auf dem Fachkongress eGovernment MONITOR 2012 in Stuttgart zusammen, um sich über den Status Quo der digitalen Bürgerservices auszutauschen. Der thematische Fokus der Veranstaltung beruhte dabei ganz auf deren Motto: E-Government – mobil, einfach, durchgängig – für alle.

Die wissenschaftliche Grundlage zur Diskussion lieferte die dritte Auflage der Studie eGovernment MONITOR 2012 zur Nutzung und Akzeptanz von elektronischen Bürgerdiensten im internationalen Vergleich: Basierend auf Online-Befragungen sollte ermittelt werden, wo Deutschland bei der Nutzung von E-Government-Angeboten im internationalen Vergleich steht. Gemessen am Vorjahr konnte sich die Bundesrepublik um fünf Prozentpunkte auf 45 Prozent verbessern und teilt sich so mit Großbritannien den vierten Platz vor den USA. Die Schweiz, Österreich und Schweden liegen bei deutlich über 50 Prozent. Es besteht also Aufholbedarf. Wie aber kann sich Deutschland verbessern? Um dahingehende Anstöße geben zu können, hat sich die Studie der Typologisierung von E-Government-Nutzern beziehungsweise Nicht-Nutzern gewidmet. Es sollte ermittelt werden, was die Bürger motiviert, Online-Services der Verwaltung in Anspruch zu nehmen. Nur wer die Bürger kenne, könne zielgruppenspezifisch vorgehen, ist laut Petra Wolf, Executive Director am Institute for Public Information Management (ipima), hier der Hintergedanke. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kenntnis und Nutzung von E-Government-Angeboten in Deutschland noch sehr unterschiedlich ausfällt: Während die einen mit dem Angebot im Großen und Ganzen zufrieden sind, wissen andere noch gar nicht, was E-Government ist, haben aber gegebenenfalls bereits unwissend Gebrauch von entsprechenden Services gemacht. Mit welchen Angeboten die Verwaltung den Ansprüchen der Bürger begegnen könnte, wurde im Zuge der Veranstaltung diskutiert.

#titel+E-Government attraktiv gestalten#titel-

Eine Aussage, die alle Referenten unterzeichnen würden, kam von Alfred Zapp, Vizepräsident der Initiative D21 und Mitglied der Geschäftsleitung von CSC Deutschland Solutions: Mit mehr Transparenz, besserem Komfort sowie einer einfacheren Handhabung von E-Government-Angeboten steigt die Akzeptanz bei den Bürgern. Könnte vor diesem Hintergrund Mobile Government, etwa in Form von mobilen Apps, ein Treiber sein? Denn, so die Erklärung von Petra Wolf, wenn E-Government-Angebote auf mobilen Geräten, etwa dem Smartphone, präsentiert werden sollen, müssen sie zwangsläufig einfach strukturiert sein. Inwiefern sich diese Idee umsetzen lassen könnte, diskutierten Erwin Schwärzer, Leiter des Referats Grundsatzangelegenheiten der IT und des E-Government beim Bundesministerium des Innern, Eberhard Wurster, Ministerialdirigent beim Innenministerium Baden-Württemberg und Matthias Stürmer, Senior Consultant beim Unternehmen Ernst&Young, auf dem Podium. Moderiert wurde die Diskussion von Dirk Stocksmeier, Vorstandsvorsitzender der Firma init. Er wies in seiner Einleitung darauf hin, dass es in Deutschland eine große Erwartungshaltung gegenüber Mobile Government gibt. Viele Bürger seien bereit, Mobile-Government-Angebote zu nutzen. Was aber macht eine gute E-Government-App aus?

Für Erwin Schwärzer sollte eine solche App nicht nur intuitiv und leicht zu bedienen sein, sondern auch sofort produktiv eingesetzt werden können. Einen Mehrwert könne die App schaffen, indem sie es ermöglicht, Wartezeiten im Alltag dafür zu nutzen, Behördengänge zu vermeiden und Verwaltungsanliegen via Smartphone zu erledigen – und zwar vom Antrag bis hin zum Bescheid, der wiederum auf dem Smartphone eingeht. Werden für den Verwaltungsgang Dokumente benötigt, sollte die Kamerafunktion zum Abfotografieren dienen können. Schwärzer merkte allerdings an, dass diese Idee aufgrund qualitativer Unterschiede nicht für alle E-Government-Vorgänge genutzt werden kann. Insgesamt geht der BMI-Referatsleiter davon aus, dass Informationsangebote den Schwerpunkt von mobilen E-Government-Apps ausmachen werden. Einen Vorteil bei deren Entwicklung sieht er in der Ähnlichkeit der unterschiedlichen Angebote, was durch die Anpassung an den kleinen Bildschirm bedingt werde. Und viele E-Government-Angebote seien per se zu kompliziert und müssten sowieso vereinfacht werden. Dies könne etwa durch den Verzicht oder das Einspielen von Daten durch Dritte ermöglicht werden. Vom Staat erhofft er sich Unterstützung im Bereich der Qualitätssicherung. Der Bund könne beispielsweise eine Art nationalen App Store einrichten, in dem in anerkannter Form zertifizierte Apps zur Verfügung gestellt werden.

#titel+Zukunft mit Mobile Government?#titel-

Eberhard Wurster verortet die Zukunft von mobilen E-Government-Angeboten insbesondere auf dem Tablet-PC. Das Smartphone werde hingegen mehr der Information und weniger dem Abwickeln von Antragsverfahren dienen. Der Bildschirm sei dafür schlichtweg zu klein. Zudem werden die Bürger mit ihren durchschnittlich 1,3 Behördenkontakten pro Jahr nicht die notwendige Übung in der Bedienung entsprechender Apps entwickeln können. Nicht zuletzt sind seiner Ansicht nach die Zweifel über die Datensicherheit bei der Abwicklung von Behördengängen via Smartphone ein starkes Hemmnis auf Bürgerseite, das fortbestehen wird. Realistisch sei es, die Informationen der 115-Service-Center zu ergänzen und als Lesestoff, angepasst an das mobile Endgerät, zur Verfügung zu stellen. Ob dafür eine App notwendig sei, lasse sich nicht sicher prognostizieren, denn vielleicht können bereits weiterentwickelte Suchmaschinen die Informationen grafisch passend darstellen. Wichtig ist nach Angaben von Eberhard Wurster, dass sich das Vorgehen an den Zielgruppen orientiert. So kann er sich eine App für Studenten vorstellen, die etwa aufgrund ihrer Immatrikulation regelmäßigere Behördenkontakte pflegen, als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Ebenso könne er sich eine App vorstellen, die es ermöglicht, einen Sperrmülltermin zu vereinbaren oder Widerspruch gegen eine Verkehrsverwarnung einzulegen. Um entsprechende Angebote umsetzen zu können, sieht Wurster großen Kooperationsbedarf zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsebenen. In Baden-Württemberg seien etwa für den serviceorientierten Bereich überwiegend die Kommunen zuständig. Soll ein größeres Projekt umgesetzt werden, müssen diese mitziehen. Dabei kollidieren die Landes-, Kommunal und Bundeszuständigkeiten bei Ideen zu neuen Applikationen oft etwa mit dem Vergabe- und Kartellrecht. Trotzdem könne er sich Kooperationen auf Länderebene vorstellen. Sie seien beispielsweise für die länderübergreifende Einheitlichkeit einer E-Government-App notwendig. Auch in dieser Hinsicht müsse allerdings berücksichtigt werden, wie die kommunalen Partner einen solchen Schritt mitgehen würden.

#titel+Wo die E-Government-App herkommen soll#titel-

An dieser Stelle wird die Bedeutung der Datenfreigabe deutlich. Denn, so Erwin Schwärzer, wenn die notwendigen Daten von allen Ebenen bereitgestellt würden, stellen sich die Zuständigkeitsfragen nicht mehr. Matthias Stürmer von Ernst&Young macht an dieser Stelle den Verantwortungsbereich der Verwaltung fest. Sie muss seiner Meinung nach die Daten freigeben, Schnittstellen schaffen und geeignete Rahmenbedingungen und Anreize setzen, damit E-Government-Apps entwickelt werden können. Sinnvolle Standards seien notwendig, die nicht zu stark eingrenzen, aber deutlich machen, in welchem Format die Daten übermittelt werden sollen. Damit außerdem nicht jede Kommune das Rad neu erfinden müsse, sei eine Plattform sinnvoll, auf der E-Government-Applikationen als so genannte Open Source Apps angeboten werden können.

Die persönliche Betroffenheit ist im Zusammenhang mit der Nutzerorientiertheit von App-Angeboten ein wichtiges Stichwort. Persönliche Betroffenheit veranlasst den Bürger, zu einer App zu greifen. Eine E-Government-App, die lediglich mit trockenem Verwaltungsinhalt aufwartet, wird aller Voraussicht nach keine große Nachfrage erfahren. Laut Jan-Ole Langemack, im Landkreistag Baden-Württemberg zuständig für E-Government, sind daher ergänzende Funktionen sinnvoll, die dem Bürger Informationen über seine Umgebung liefern: Wo ist die nächste Kindertagesstätte? Werden neue KiTas eröffnet? Aus welchem Grund befindet sich hier eine Baustelle? Und wo kann ich mein Altglas entsorgen?

Wie Dirk Stocksmeier zu berichten weiß, interessieren die Bürger außerdem Öffnungszeiten, Adressen sowie die Möglichkeit, online einen Termin zu vereinbaren. Kosten dürfen die Apps den Bürger nichts. Damit eine Refinanzierung, beispielsweise von hochaufwändig produzierten Spezialdaten, stattfinden kann, schlägt BMI-Referent Schwärzer etwa die Aufsplittung in eine kostenlose Basis- und eine kostenpflichtige Premiumversion vor.

#titel+Es muss noch vieles mobilisiert werden#titel-

Der Kongress zum eGovernment MONITOR 2012 hat deutlich gemacht, dass die Entwicklung von Mobile Government noch ganz am Anfang steht. Zielgruppenorientierung, Prozessvereinfachung und Datensicherheit können unter günstigen Rahmenbedingungen zum Erfolg verhelfen. Bevor mobile E-Government-Angebote von den Bürgern angenommen werden, müssen die Lösungen eine Datensicherheit gewährleisten, die gegebenenfalls sogar über den geltenden Datenschutz hinausgeht. Für die passenden Rahmenbedingungen müssen Modelle gefunden werden, die dem Bürger diese Verlässlichkeit geben, zugleich aber Kreativität für die Entwicklung gefragter Behörden-Apps zulassen. Im Zuge der Veranstaltung hat sich zudem angedeutet, dass viele Fragen aufseiten der Entwickler noch gar nicht gestellt worden sind. Das zeigte sich etwa in der Rückmeldung zu den Exponaten, welche den Kongress begleitet haben. So kommt vor dem Hintergrund mobiler E-Government-Apps etwa die Netzstabilität zu einem neuen Stellenwert: Wie ist mit der Gefahr umzugehen, dass eine App mitten im Vorgang abbricht?

Auch die Bedeutung von Durchgängigkeit wird vor dem Hintergrund der Behörden-Apps erweitert. So sollte Durchgängigkeit hier nicht nur bedeuten, dass die Anwendung medienbruchfrei funktioniert, sondern auch, dass Daten, die bislang noch schriftlich angefügt werden mussten, gegebenenfalls aus anderen Daten-Safes oder Containern übertragen werden können. Bedienkonzepte müssen her, die in die Lage versetzen, etwa mit komplexen Geodatenanwendungen vertraut zu werden, damit diese überhaupt in unterschiedlichen Bereitstellungsformen angeboten werden können.

Nicht zuletzt muss bedacht werden, dass ein leichterer Zugang zur Verwaltung zur Folge haben könnte, dass diese unter Umständen viel mehr Bürgeranliegen als bislang erreichen – die aber genauso bearbeitet werden müssen, wie die herkömmlich in Papierform eingereichten. Wenn die Verwaltung dies nicht zu stemmen weiß, wird die mit der Vereinfachung erreichte Bürgerbeteiligung recht schnell wieder abebben.

Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung

[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

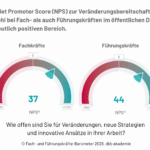

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...