Neue SteuerungErfolgreich gescheitert?

Nachdem sich zahlreiche Kommunen in den 1990er-Jahren im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells (NSM) mit großer Euphorie auf den Weg zu einer effizienteren, dienstleistungsorientierten und bürgernahen Verwaltung gemacht haben, stellt sich knapp 20 Jahre später die Frage nach Folgen und Wirkungen dieser Reformen. Denn auf lokaler Ebene ist die Euphorie mittlerweile abgeklungen; teilweise wird sogar von einem generellen Scheitern des Neuen Steuerungsmodells gesprochen.

Elemente der Reformen waren eine umfassende Dezentralisierung von Fach- und Ressourcenverantwortung sowie eine outputgesteuerte Verwaltungsführung mittels Kontrakten und Zielvereinbarungen. Dabei sollte das Verhältnis zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung auf eine mittelfristige strategische Steuerung umgestellt werden. Wettbewerbsmechanismen sowie eine Orientierung am Kunden, ergo dem Bürger in der Rolle als Nachfrager öffentlicher Dienstleistungen, sollten dieses neue System der Verwaltungssteuerung „unter Strom setzen“, so die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Positive Effekte…

Die bislang umfassendste Bilanz dieser Reformen („Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell“, erschienen in der edition sigma) kam jedoch zu dem ernüchternden Schluss, dass in den meisten Kommunen die postulierten Ziele kaum erreicht wurden. Hinsichtlich der Umsetzung der Reformmaßnahmen beschränkte sich die Mehrzahl der Kommunen auf einen selektiven Zugriff auf den Werkzeugkasten des NSM: Von 870 befragten Kommunen hatten gerade einmal 22 alle Kernelemente des NSM realisiert – wohl aber haben sich über 80 Prozent an Teilaspekten orientiert. Die Bilanz des Neuen Steuerungsmodells in der Praxis fällt insgesamt ambivalent aus. Einerseits ist eine Reihe positiver Reformeffekte zu nennen: Augenfällig ist etwa eine stärkere Bürger- und Kundenorientierung, die vor allem auf den Siegeszug des Bürgeramtskonzeptes zurückzuführen ist. Des Weiteren sind zahlreiche Fachaufgaben anzuführen, bei denen es durch klassische Maßnahmen der Organisationsentwicklung zu deutlichen Leistungsverbesserungen und Verfahrensverkürzungen kam. Darüber hinaus werden von den kommunalen Akteuren Effizienzgewinne, Einsparungen und insbesondere eine erhöhte Kostensensibilität ausgemacht. Eine intensivere Betrachtung der Haushalte fördert allerdings keine eindeutigen Einsparerfolge zutage. Stellt man zudem die mit der Reform verbundenen Kosten durch Sach- und Personalaufwand in der Planung, Einführung und im laufenden Betrieb in Rechnung, ist kaum eine eindeutige Aussage hinsichtlich der Effizienzgewinne möglich.

…und Defizite

Auf der anderen Seite sind eindeutige Defizite der Verwaltungsmodernisierung zu nennen: So ist die Verbesserung der politischen Steuerung das von den Kommunen am wenigsten bearbeitete Problemfeld und ihre Ergebnisse fallen selten erfolgreich aus. Es zeigt sich, dass eine bessere Transparenz und Informationslage nicht von allein zu besserer Steuerung und der Korrektur eingeschlagener Pfade führen. Gleichzeitig zeigen sich in den Kommunen zahlreiche zentrifugale Tendenzen, die unter anderem durch die Dezentralisierung im Rahmen des NSM ausgelöst wurden, denen keine adäquaten Steuerungsverfahren entgegengesetzt werden. So kommt es zu einer verwaltungsinternen Abkopplung der Fachbereiche von gesamtstädtischen Zielen. Ein bestehendes und sich eher verschärfendes Problem scheint außerdem die Unzufriedenheit der Mitarbeiter zu sein. Vor dem Hintergrund der Gleichzeitigkeit von Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ist deren Motivation stetig gesunken und schlägt sich in Reformmüdigkeit nieder.

Kundenorientierung verbessert

Gemessen an den ursprünglichen Absichten des NSM könnte man in einem harten Soll-Ist-Vergleich also von einem weitgehenden Scheitern sprechen. Als Ursachen können einerseits Fehler in der Implementierung ausgemacht werden: Häufig wurden Reformen wenig kontext- und fachsensibel eingeführt. Auch wurde versäumt, einzelne Instrumente miteinander zu verzahnen, zu denken ist hier etwa an die Dezentralisierung von Verantwortung ohne den Aufbau entsprechender Rückkopplungsmechanismen, wie etwa ein Berichtswesen. Teilweise erklären die Rahmenbedingungen das Scheitern: Die Gleichzeitigkeit von Haushaltsproblemen und Verwaltungsmodernisierung war hier ebenso hinderlich wie ein starres Haushalts- und Personalrecht. Gemessen an den Erkenntnissen über die Veränderungsresistenz öffentlicher Verwaltungen sieht die Bilanz allerdings besser aus. Die Kommunalverwaltungen sind heute ohne jeden Zweifel vor allem bürger- und kundenorientierter – zu denken ist insbesondere an die Schaffung von Bürgerbüros, Verfahrensbeschleunigung oder die Stärkung professioneller Konzepte im Sozial- und Jugendhilfebereich.

Paradoxe Reformen

Verwaltungsmodernisierung steht also vor einem offensichtlichen Reformparadox: Ohne das Wecken (zu) großer Erwartungen ist die erforderliche Reformdynamik kaum zu entfalten. Mit überzogenen Versprechen ist deren Scheitern aber bereits vorprogrammiert. Damit verbunden ist das zweite Paradox, dass die eigentlichen Erfolge der Reform häufig in deren nichtintendierten Folgen lagen, zum Beispiel der Reaktivierung älterer Reformkonzepte. Für eine rationale Gestaltung von Reformprozessen sind diese Einsichten ernüchternd, denn sie erlauben kaum lehrbuchartige Blaupausen, wie sie der Praktiker gerne sieht. Vielmehr bleibt Verwaltungsreform mehr Kunst als Wissenschaft, für die allenfalls einige Daumenregeln zum Umgang mit Reformparadoxien formuliert werden können. Hierzu gehört der reflexive Umgang mit Erwartungen, eine pragmatische Anpassung von Konzepten an die lokalen Bedarfe, eine Form von Kontingenzoffenheit, die Zufälle und nicht-intendierte Effekte zulässt und schließlich die Kunst, vor lauter kleinen Schritten das Reformziel nicht aus den Augen zu verlieren.

ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis

[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...

Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast

[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...

KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt

[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...

Köln: Erster IT-Planungsprozess

[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...

Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert

[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...

Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall

[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit

[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...

NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung

[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...

Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung

[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...

Studie: Intern besser integrieren

[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...

Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet

[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...

Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online

[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...

Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden

[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...

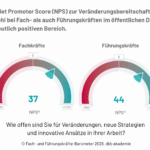

dbb akademie: Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleibt große Baustelle

[24.10.2025] Die dbb akademie hat jetzt das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 vorgelegt. Demnach fühlen sich jüngere Generationen digital fitter, aber unzureichend vorbereitet. mehr...

Augsburg: Dom in 4D erkunden

[17.10.2025] Der Augsburger Dom kann künftig auch in 4D erkundet werden. Der virtuelle Rundgang führt durch verschiedene Epochen und macht Geschichte auf besondere Art greifbar. mehr...